從開放資料看待行人地獄 — 街道與人本的距離

文/陳冠羽

2022年12月,CNN刊出的一篇報導指出台灣是個行人地獄,提醒全世界前來台灣旅遊的旅客,務必注意危險的交通情況。該報導刊出後,再度激發起國內媒體以及民間團體對於台灣交通環境的關注...

在Medium上閱讀🔗歡迎加入臺大地理系,成為地理人的一份子

原著/盧淨婕、何雨潔、陳玥彤、楊于晨、吳季寬

文/蔡承翰、游孟純 (2020)

View more

原著/盧淨婕、游博翔、吳季寬、吳杰恩

文/張耀仁、陳盈璇 (2020)

View more

原著/紀德鑫、簡微、黃筱涵、游孟純

文/蔡承翰、游孟純 (2020)

View more

原著/紀德鑫、黃筱涵、蔡端端、蔡耀萱

View more

原著/紀德鑫、黃筱涵、蔡端端、蔡耀萱

文/倪楷恩、鄭翰 (2020)

View more

原著/林子耘、趙家怡、陳夢岑、鄭中彥、廖冠至

文/李旻、許硯博 (2020)

View more

文/紀懷超 (2021)

View more

文/王睿嶸、張恆 (2021)

View more

文/林宏祐 (2021)

View more

文/黃靖涵 (2021)

View more

文/游孟純 (2021)

View more原著/盧淨婕、何雨潔、陳玥彤、楊于晨、吳季寬文/蔡承翰、游孟純

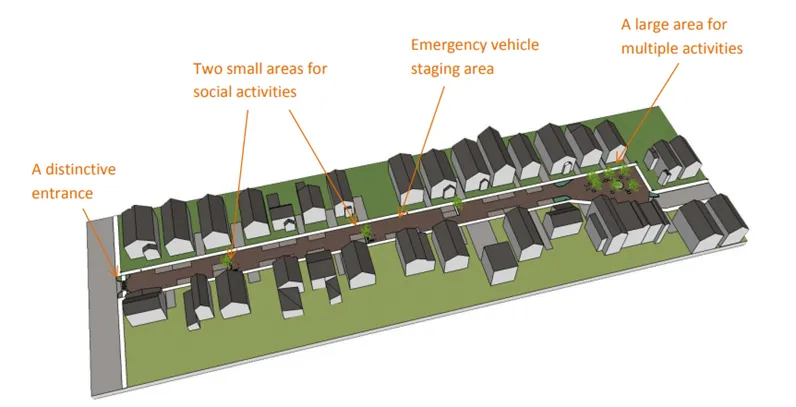

現代都市中孩童活動空間的壓縮

現代化都市的公共空間大多為成人所設計,為孩童所設計的戶外活動空間非常的少。因此近年來數多團體提出倡議,街道也應成為孩童的遊樂場之一。有鑒於此,作者提出三個研究問題:

遊戲的定義

遊戲有別於人類日常生活中的其他行為,不被社會規範、道德倫理所限制,不具有特定目的,且多樣、不斷變化。遊戲對孩童的生理發展、社會化有所幫助,也是累積經驗的重要方式。

兒童遊戲在現代都市公共空間存在的問題

遊戲在現代社會,經常只允許發生在特定的公共空間,例如公園,但是兒童必須依賴父母,才能到達這些特定的公共空間進行遊戲,反映出兒童在都市當中行動受限的困境。不僅是孩童缺乏獨自移動到公園的能力,不完善的大眾運輸,也使得身為無車者的家長難以攜帶腳踏車、滑板車等器具。

另外,許多都市的公園綠地占比少,造成遊戲空間不足;內部充斥著罐頭式遊具,限制了兒童對於遊戲方式的想像;集合式住宅的人際關係疏遠,拉遠了小孩與潛在玩伴之間的距離。

街道遊戲如何改善上述問題?

「街道遊戲」的優點是,相較於公園,在街道中遊戲不僅給予兒童交通上的易達性,更讓兒童能夠認識社區鄰里,從街道上的社會互動中,建立對於鄰里的群體感,街道成為鄰居之間互相認識、交流的場域,增進鄰里之間的人際網絡。「街道遊戲」便是希望能建構有著多重意義的公共空間,讓社會裡兒童的聲音與價值能被表現出來。以下分別從社會建設的觀點,以及台灣街道遊戲的發展歷程,思考街道遊戲帶來的影響。

(一)街道遊戲與社會建設(social infrastructure)

社會建設透過物理性的條件,提供人群自然聚集、或有目的性前往的機會,移除行動能力對個體的限制,來誘發人與人面對面接觸的發生。社會建設創造一種毋須費力維繫也能穩定運作的人際網絡,如圖書館、遊戲場、人行道等空間皆是。透過實踐街道遊戲的概念,或許能以遊戲鬆動原有的空間定義,獲得重構為「社會建設」的可能性,緩解兒童與照顧者在都市中受限的移動能力所帶來的困境,促進遊戲的發生。

(二)臺灣街道遊戲的緣起與發展過程

特公盟透過募資活動,舉辦了台灣第一次大型的街道遊戲,之後也陸續舉辦數場街道遊戲,希望挑戰社會慣習並喚起大眾對遊戲的重視,最終目標是將街道遊戲扎根到鄰里間,以固定性、小規模、根據當地背景和長輩過去遊戲經驗等形式,鼓勵參與過活動的人們能回到自己的街坊舉辦「出門即可玩」的街道遊戲。

圖一:2019/9/22特公盟街道遊戲現場

(三) 街道遊戲帶來的影響

街道遊戲為孩子們帶來多元的成長環境,同時改變了社會上的往來互動與人們對空間的想像。綜觀來說,從兒童遊戲本身和社會建設的緊密關係,以及空間多樣性來看,街道遊戲希望重塑我們對於一般公共空間的認知。而街道僅是作為「交通意義轉變至社會意義的公共空間」一例,在公共空間中遊戲才是發展出多元空間意義的重要元素。

街道遊戲的未來走向與反思

(一)街道遊戲的日常性

「日常性」意指在貼近日常的生活空間當中,隨時隨地都有可能發生,並促使人們想一同參與。當街道遊戲擁有了日常性,代表著人們將遊戲這件事納入日常生活,人們對於街道、公共空間的想法也不再單一。為了促使街道遊戲自然而然地融入鄰里街坊的日常生活的要素中,人們對於街道意義的認知相當重要。倘若臺灣在推行街道遊戲的同時,也同時改善部分街區的交通規範,使道路、街區對行人更加友善、安全,則社會大眾對於街道的使用與意義也將不再侷限於交通用途,街道將有更多元的意義與發展上的可能性。

(二)大型道路型與巷弄型街道遊戲之間的拉扯

大型道路與巷弄之間具有空間性質的差異,前者的車道通常較筆直、寬闊;後者則較細碎、曲折、街廓小。活動地點若能挑選人流眾多、位置方便但卻比較接近小巷弄的空間舉辦(如徒步區),或許有助於避免人們對於街道遊戲的空間概念認知錯誤且定型,讓過渡的過程更加順利。當街道遊戲進入巷弄層級時,若能善用「里」的層級來切入,善用里長在地方決策的彈性,將會大幅減少障礙,但可能也會因此影響里長在鄰里使用空間的彈性。

(三)特定節慶流水席等活動可以封,為什麼街道遊戲不行?

圖二:婚喪喜慶封街辦桌

在臺灣社會,人們多會為了節慶祭祀或是婚喪喜慶而封街,以求活動不受干擾,但將封街的可能性放到街道遊戲時,卻無法獲得認同。原因是相較於成人的婚喪喜慶等儀式在文化上的意義,街道遊戲以兒童遊戲為主軸的社會意義較難被認同。

結論

現今都市空間存在「遊戲空間不足」以及「移動能力有限」兩大問題,街道遊戲遂成為解決上述問題的手段之一。

街道遊戲具有奪回公共空間的宣示意味,試圖鬆動街道原先單一的交通意義,並附加上更多元的社會價值,由此打造出頻繁使用的街道空間、以及緊密交流的鄰里社群,街道本身便重構成維持人際網絡功能的「社會建設」。另一方面,透過在不同場域進行遊戲,有助於孩童改變公共空間的單一記憶,成人則能夠以孩子的視角來重新認識城市。

街道遊戲的實踐過程至今仍然遭遇許多困境,針對「街道遊戲的日常性」及「空間的適切性」兩大問題,本文提出下列三種思考方向:

(1)建立友善行人的街道,並改變人們對於街道的認知,使街道遊戲自然地融入生活

(2) 藉由街道遊戲目標與策略的討論,探討空間選址與鄰里尺度的機會及阻力

(3)兒童權利意識的抬頭,有助於社會理解街道遊戲存在的必要性,並藉此改變法律、習俗等固有之社會規範。

以上三個方向,可作為未來推動的參考。

參考資料

[1] Klinenberg, E. (2018). Palaces for the people : how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life . New York: Crown/Archetype.

[2] Stevens, Q. (2007). The ludic city: exploring the potential of public spaces. Routledge.

[3] Tranter, P. and Doyle, J. (1996). Reclaiming the residential street as play space. International Play Journal. 4, 81-97

[4] 珍.雅各(2007)。偉大城市的誕生與衰亡:美國都市街道生活的啟發。臺灣:聯經出版公司。

[5] 侯志仁、陳樂倫、James Rojas(民 102)。城市造反:全球非典型都市規劃術。臺灣:左岸文 化。

[6] Playing Out. Playing Out Story [Web blog message]. Retrieved from https://playingout.net/about/playing-story/

[7] 林佩儀(2019/4/23)。把城市奪回來!從遊戲場到街道遊戲。Medium。取自 https://medium.com/@t124590/把城市奪回來從遊戲場到街道遊戲-特公盟演講-a46d6fba6fe9

[8] 陳廷宇(製作人)、羅盛達(編導)(民 107)。上街吧去玩【電視單元劇】。獨立特派員。臺北 市:公共電視。

[9] 鍾美菊(2009年)。臺北市公園綠地及設施之現況分析,統計應用分析報告。臺北市政府工務局 統計室。

原著/盧淨婕、游博翔、吳季寬、吳杰恩文/張耀仁、陳盈璇

關於這個疑問從何而來…

蔬果大量湧入、菜價下跌時為何零售端的價格波動不顯著?價量均衡如何決定?以及該如何建置一套可應對的系統?

本文旨在了解農產運銷制度、 貨品流通情形、台北農產運銷股份有限公司(北農)內部營運及權力分配,檢視農產運銷體系的網絡關係及北農的影響力,發現目前運銷過程的挑戰、可能解決方式及改進方案中可能的阻礙。

從文獻到訪談,再到現場

藉由文獻回顧對產業背景有基礎了解,以此提出核心的研究問題,並透過訪談取得一手資料,將所得的內容與文獻對照,回應研究提問。訪談時,研究者採用半結構式訪談,又稱為「引導式訪談」,利用較寬廣的研究問題作為訪談的主軸,導引訪談進行,但受訪者可以做開放式的回答,其優點為可提供受訪者呈現較真實的認知感受,所以訪問著通常會有更多元的回答,藉此得到更全面的資訊。

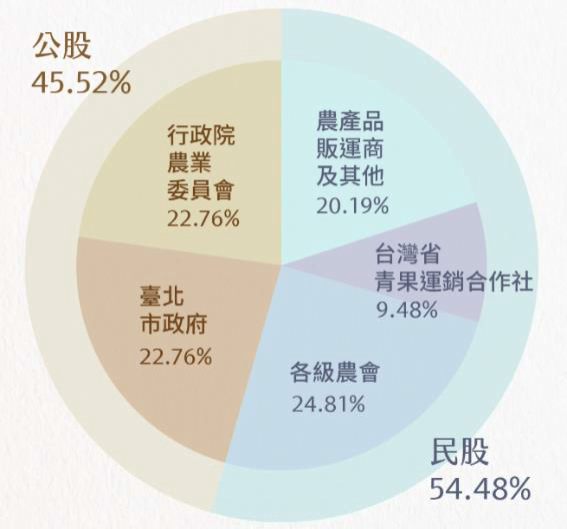

北農的前世今生—誰控制了北農?

日治時期的中央卸賣市場是北農前身,民國政府協助辦理運銷、在此推動各項政策,使北農成為北部重要的農業運銷節點;其透明公開的制度及接近60%的全國共同運銷量更奠定其作為價格指標的地位。北農股權結構特殊,政府部門持有的股權就有45%(行政院農委會與北市府)、農會等共同運銷大宗佔34%;因此,共同運銷的組織在北農有一定影響力,北農的發展更與政策走向高度相關。值得注意的是,由於大部分股權由政府持有,所以北農的盈利目的與一般公司不同,他本身具有推動政策的任務,其作為維持產銷體系穩定的公司,也缺乏了保障農民的使命感(和股權持有過度集中在公部門有關)。

>>圖1.北農股權結構圓餅圖(圖片來源:臺北農產運銷公司網站)

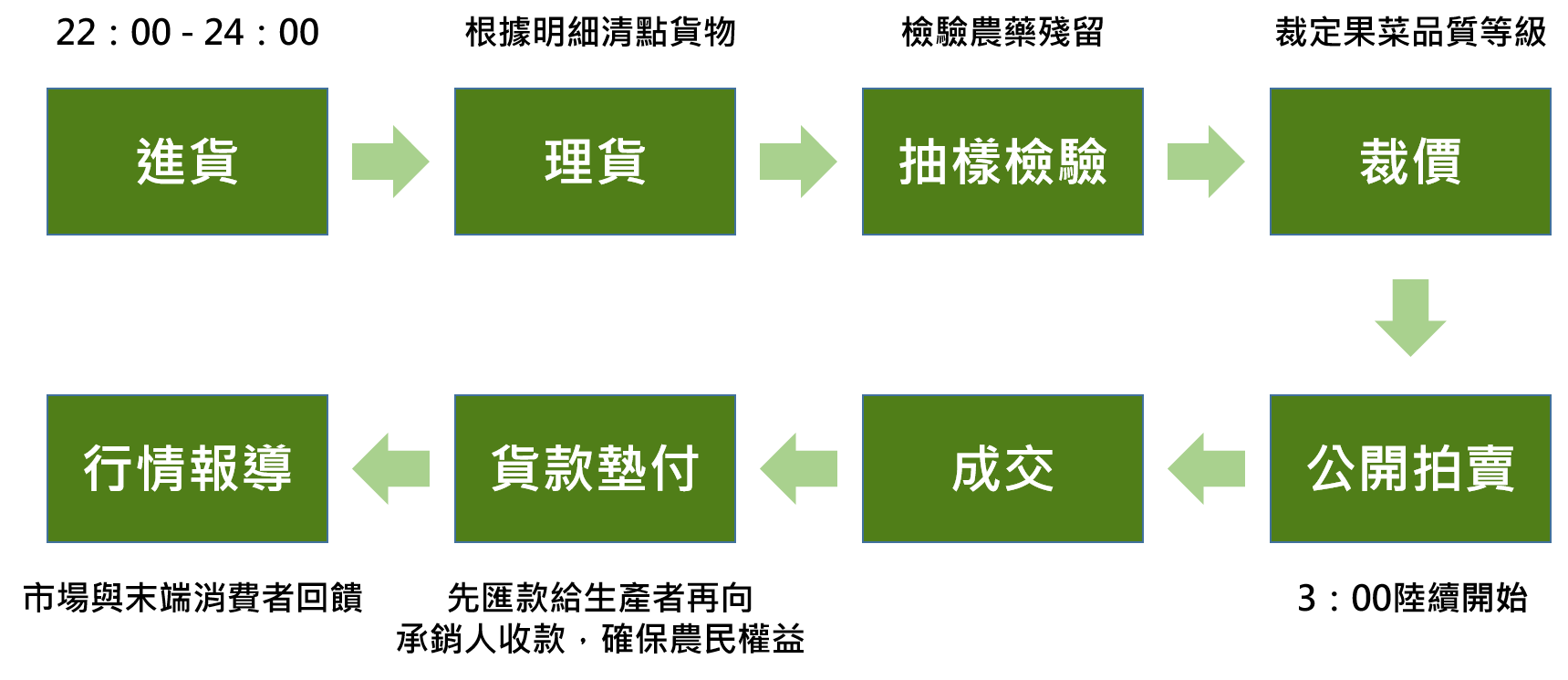

北農如何進行果菜的交易?

晚間開始送貨到市場,在凌晨依序號、品名、等級喊價,共有兩階段,在晨間公布交易行情至網路供查詢。

>>圖2.北農果菜交易流程圖

*北農經營的第一果菜市場是台灣最具規模的果菜市場,價格公布可讓農民與盤商進行交易時有更平等的地位,然而,議價過程中價格容易受到代為出售者(仲買、行口)控制,或有報價不實的狀況,仍有操作空間

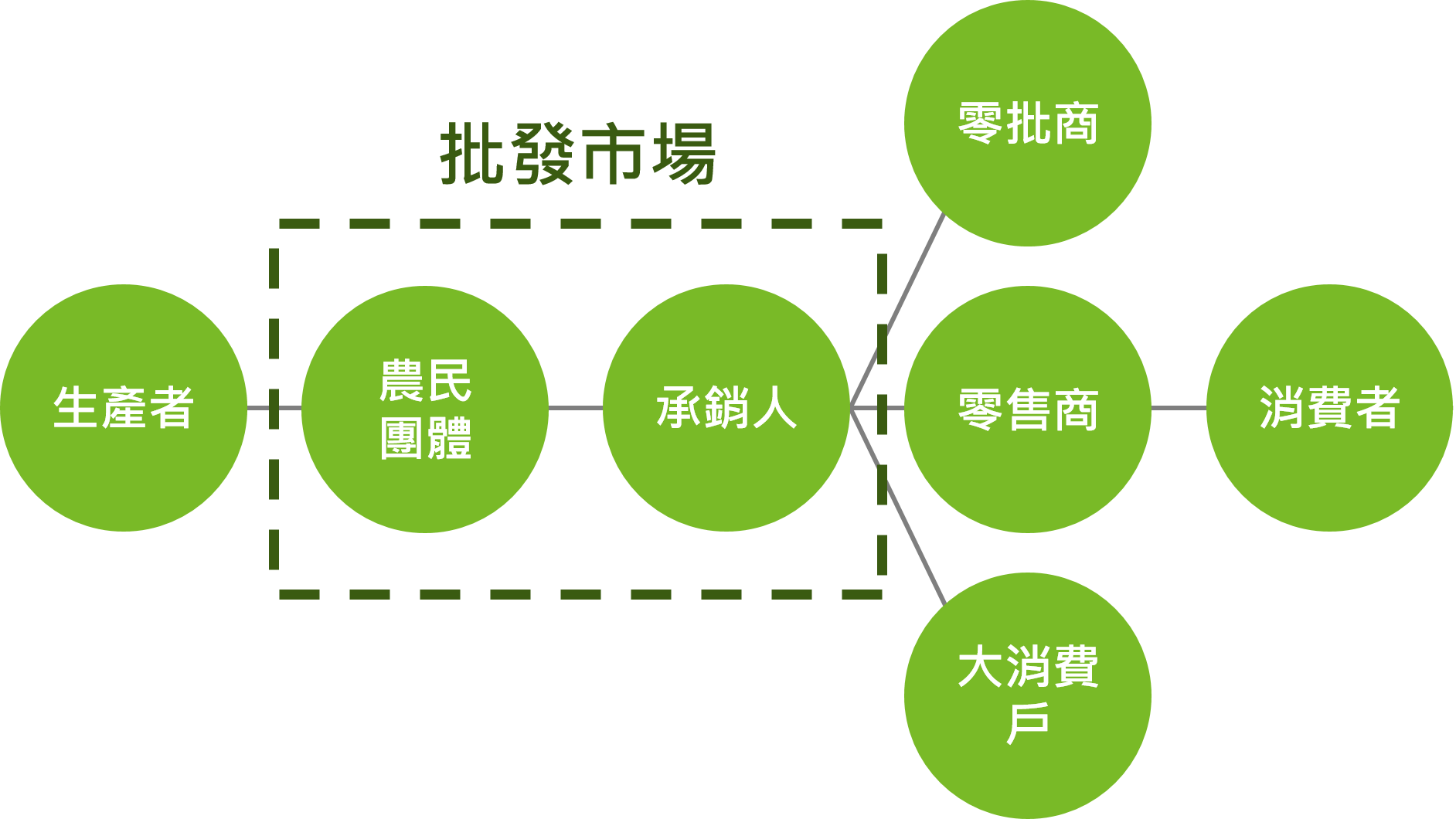

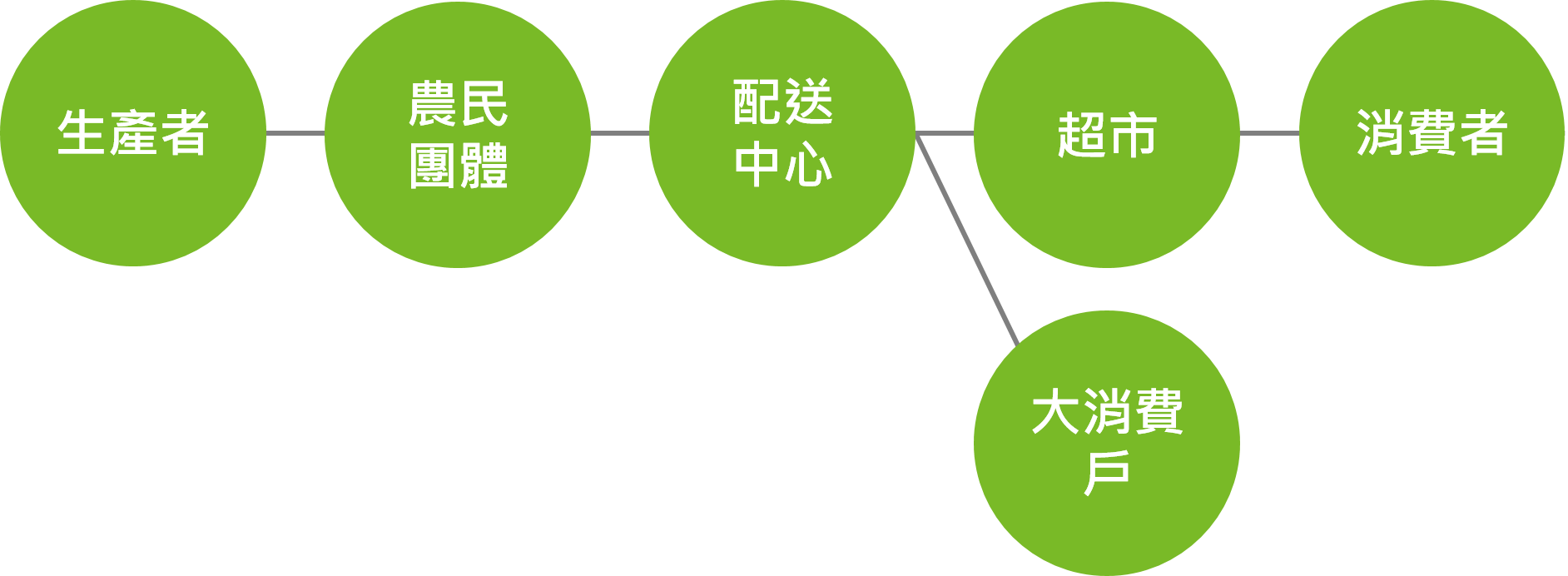

(1)傳統運銷:生產者經由運貨商或行口賣至批發市場、零售商再賣到消費者手中

>>圖3.傳統運銷

(2)共同運銷:生產者經農民組織送至批發市場,經零售商至消費者手中(分級包裝制具有重要性)

>>圖4.共同運銷

(3)直銷:生產者經農民團體送至當地零售商,直接送至消費者手中

>>圖5.直銷

觀察以上三種農產運銷制度,可以看見生產到銷售之間的鏈越來越短,雖然目前仍是傳統運銷占大部分,但共同運銷讓個別農民具有更強的市場力量,防止中盤商剝削

產銷體系的困境與改良方案

目前產銷體系遇到的主要困境包含蔬果保存問題(倉儲空間不足、保溫技術不夠)、資訊不對稱與價量失衡(挑行情好的種、量大價跌)三點,其中蔬果保存、資訊不對稱也與蔬果價格波動息息相關。後續,研究者針對主要的困境提出幾個改良點。

(1)針對蔬果保存、價量失衡的問題:建構冷鏈系統

冷鏈系統提供了蔬果的保存、以及減少運送時的損失,因此建構冷鏈系統一方面可以增加蔬果的儲量,一方面可以藉由提升蔬果品質,使較多的蔬果可以提升等級,穩定蔬果售價及利潤,形成良性循環。

(2)針對資訊不對稱的問題:增加各行動者對產業與價格的認知

使不同行動者得到正確認知,在風災等情形發生時不過度揣測,減少消費者因預期心理、搶購行為導致的價格波動,也減少生產者賠本售出的風險,使市場價格趨於穩定。

推動解決方案過程中的可能阻礙

「盤商派系在產地的影響力最大;而政治鬥爭則是北農內部推動市場改建的最大阻礙」

結合訪談結果,研究者發現農業產銷系統各個環節都牽涉到了不同的行動者,其中更參雜了許多政治因素,例如:雖然過去也有提升整體產銷過程硬體設備的呼聲,但建置冷鏈系統需要當地農民的配合,同時也需要建置地區性的冷凍倉儲,過程中「農會」將是不可缺席的重要角色,但農會與盤商的利益衝突導致了冷鏈系統建置的困難。

另外,由日治時期使用至今的北農腹地早已不敷使用,過去有多次改建的提議,但審核預算的議員背後往往有建商撐腰,審核預算的公正性常與議員、建商的利益衝突,北農的改建工程也因此遭延宕多時。最後,改善硬體設備需要時間與成本,更新硬體的成本也必定會反映在價格上;當蔬果價格上漲,民眾會降低購買需求,這勢必降低商品競爭力,造成改善硬體設備的困難。

由上述內容,我們不難發現產業中各個環節牽涉的不只是經濟層面的問題,更與各行動者的網絡關係、政治利益密不可分。另外,推動改善方案的過程更不是線性、單一的,在試圖改善產業運銷困境的過程中,也會因各行動者利益的不同導致方案推動的困難;在理解產業、發現困境與尋找解方時,我們需要細緻梳理行動者之間細微的關係,理解產業裡不同參與者立體的一面,並且了解解決產業困境的解方往往不只一個。

結語

北農位在台灣的人口集中地以及行政中心,在蔬果買賣市場上漸漸成為決定蔬果指標價格的高級中地,其價格進而影響消費者行為及農民生計及生產行為。藉由訪談,研究者發現北農經營的第一、第二果菜市場的空間性質(腹地、拍賣熱絡程度)是決定價格形成的重要因素,其空間性質的建構、改變與否(如冷鏈系統的建立與否、腹地大小)也受到產地至消費者間的各個行動者影響。綜合研究結果,研究者總結北農是產銷過程的重要節點,是蔬果買賣的網絡中的行動者互動下的產物,而北農作為決定價格的重要地點,聚集了來自各地的不同行動者,其空間性質往往在拍賣過程、甚至整體公司營運過程中影響行動者行為,反之,行動者的行為也直接或間接的決定了此處的空間性質。

在研究過程中,研究者發現產業面臨的三大主要困境:蔬果保存問題、資訊不對稱與價量失衡。建置冷鏈系統可由根源改善蔬果保存問題,藉由蔬果品質的改善解決價量失衡的問題,提升產業的韌性;長期建構各行動者對產業的認知以及對價量關係的理解則可以改善資訊不對稱即隨之而來的價格浮動問題。不過,研究者亦指出產業中各行動者的關係網絡與各方的利益衝突會增加推動改善方案的難度;北農作為產業網絡中的重要節點,是網絡各行動者互動下的產物,若要理解北農在產業中的角色,並以小見大,理解台灣農業發展,察覺各行動者的間的關係、網絡與物理空間的相互影響是不可缺少的視角。

參考資料

1.Lin bay 好油、文青別鬼扯(2018/02/07)。叫菜蟲太沉重!「文青別鬼扯」解析:菜價漲跌背後的祕密。商周.COM。取自https://www.businessweekly.com.tw/article.aspx?id=34639&type=Indep

2.Lin bay 好油(2018/07/09)。冷鏈物流不是台灣農業的萬靈丹。自由時報.自由評論網。取自 http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2482849

3.Lin bay 好油》(2018/10/22)。真正的冷鏈物流和官員眼中的冷鏈物流。自由時報.自由評論網。取自http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2588403?fbclid=IwAR3kUmrxCu9-TJyl2eseB4CQxBNd98sW3qNtu-TDJv3jluaYjS5ceMaAPpY

4.農業二三事》(2017/06/17)。再談農產品價格。自由時報.自由評論網。取自 http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2103341

5.林慧貞、林書帆、康椒媛(2018/10/16)。【冷鏈搶鮮機】採後才是戰場!完善冷鏈確保農產品品質。農傳媒。取自https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=article&id=2361

6.林慧貞、林書帆、康椒媛(2018/10/21)。【冷鏈搶鮮機】冷鏈不只是冷藏庫,最終目標為達成產銷平衡。農傳媒。取自https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=article&id=2376

7.林書帆(2018/11/10)。【冷鏈搶鮮機】陳旭初×陳郁然對談產業鏈整合:放眼社會需求,強化冷鏈為遲早一步。農傳媒。取自https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=article&id=2361

8.李大綱(2018/08/31)。【公民寫手】我國農產品產銷結構現況分析與問題改善建議(上)。上下游電子報。取自https://www.google.com/search?q=%E8%BE%B2%E8%81%AF%E7%A4%BE

9.李大綱(2018/09/21)。【公民寫手】我國農產品產銷結構現況分析與問題改善建議(下)。上下游電子報。取自https://www.newsmarket.com.tw/blog/112337/

10.董俞佳(2017/08/07)。救餐桌危機 學者:減法策略 縮短產銷供應鏈。聯合報.願景工程。取自 https://vision.udn.com/vision/story/11339/2627263

11.Asai-Pacific Information Platform on Food Security, derived from http://apip-apec.maff.go.jp/tw/statistics/

12.圖片改繪自 Lin bay 好油(2018/07/09)。冷鏈物流不是台灣農業的萬靈丹。取自: http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/2482849。自由評論網。(檢視日期:2018/12/11)

13.邱淑宜(民國 85 年 2 月 26 日)。萬大路果菜市場更新 列時間表。聯合晚報,12版。

14.邱瓊玉(民國 107 年 9 月 5 日)。柯文哲嗆吳音寧:我開始發脾氣了。聯合晚報,A3 版。

原著/紀德鑫、簡微、黃筱涵、游孟純文/蔡承翰、游孟純

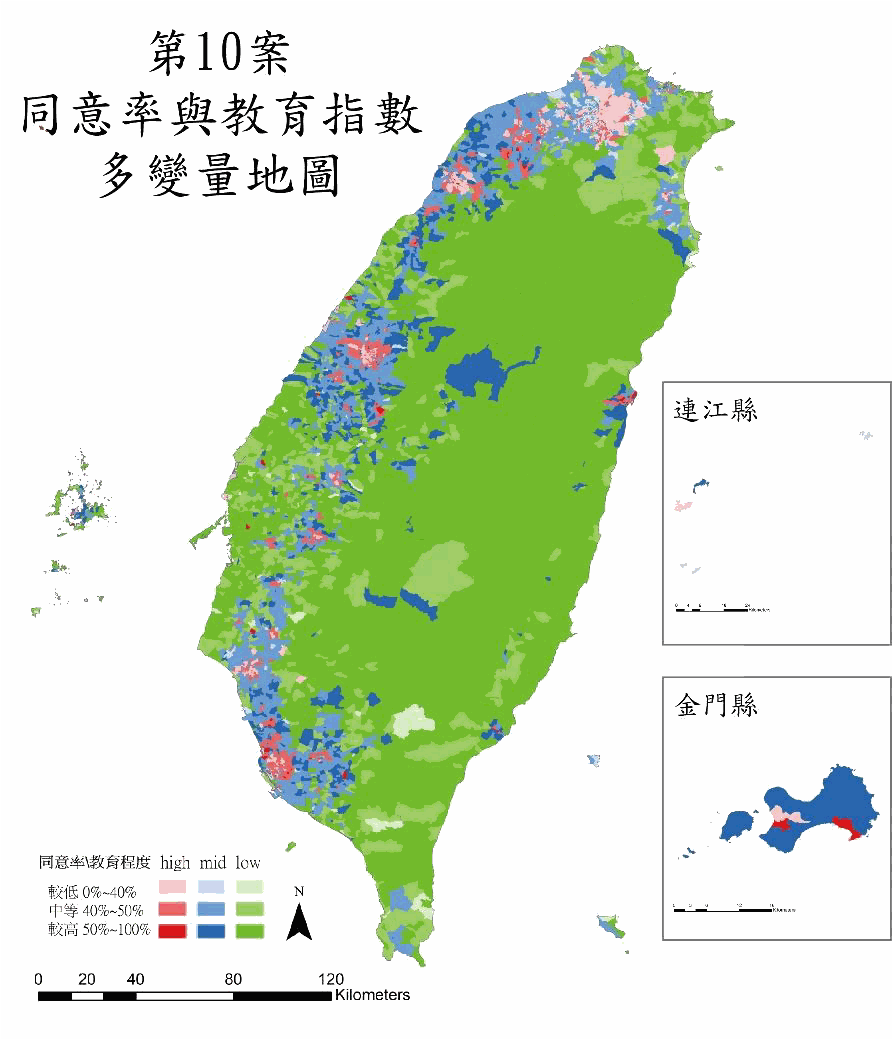

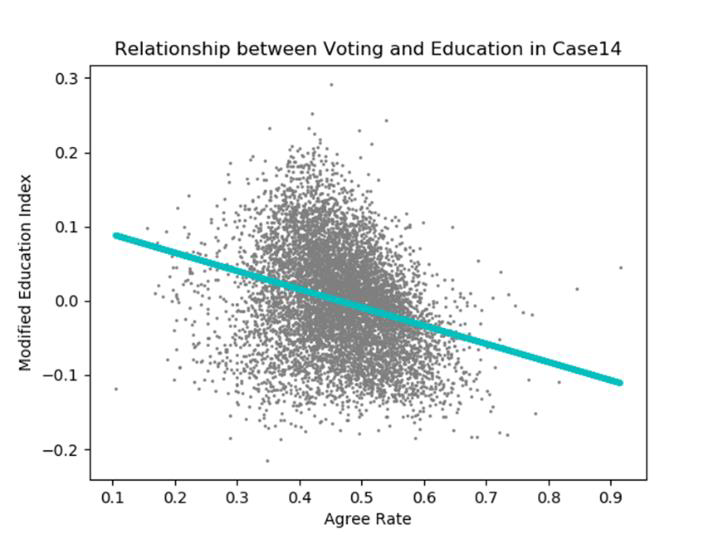

2018年11月24日的公投中,婚姻平權相關議題受到社會關注,然而此議題的看法與支持度似乎因世代間之差異和所處同溫層之不同而有明顯區分;許多人開始以年齡和教育程度作為立論依據,進而攻擊對立的另一方,讓人不禁思考:教育程度真的會影響人們對於婚姻平權的立場嗎?教育程度與婚姻平權同意率在空間分布上狀況為何?兩者間是否有關係?

本研究僅著重於該次公投中與同性兩人「經營永久共同生活的權益」有關之案別進行討論和探究。因此我們將公投第10、12、14案之同意率與教育程度進行分析,並使用ArcMap軟體繪製公投同意率與教育程度的多變量地圖,再由地圖觀察民眾教育程度的不同是否會影響其對婚姻平權之看法,並計算兩者之間的相關係數。

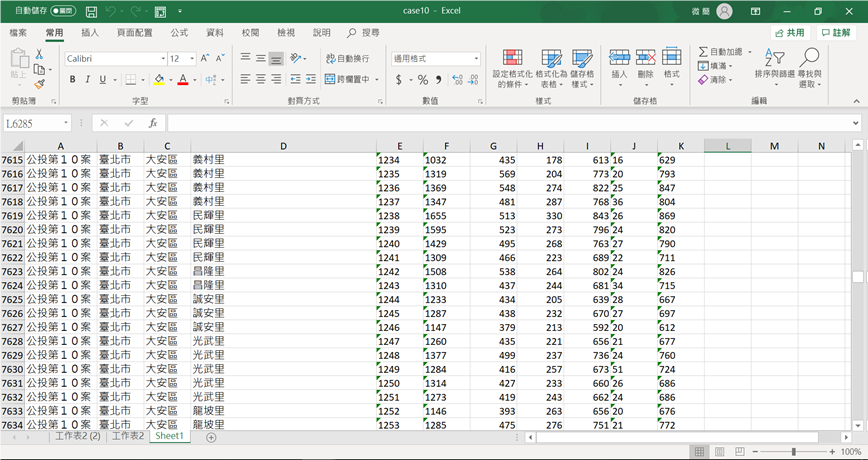

首先,我們於政府開放資料平台蒐集各村里教育程度以及公投計票結果的資料,並進行資料處理,針對村里教育程度的資料,將教育程度由「國小畢業」、「大學畢業」等文字轉換為「數字」表示的指標,因其計算過程繁雜,故於本摘要中省略;而同意率的計算則是運用Excel軟體,將公投計票結果先從以「投票所」為單位,透過樞紐分析表合併為以「村里」為單位來計算同意率(同意率=同意票/投票人數)。

圖1:公投第十案原始資料截圖

圖2:樞紐分析表操作截圖

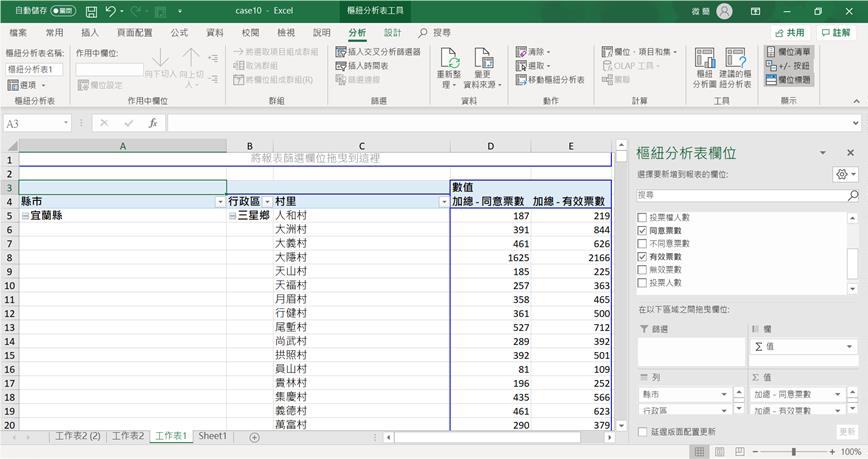

接著再使用ArcMap軟體來繪製地圖,我們將教育程度依數據高低區分為低中高三個等級,分別以綠色、藍色、紅色代表;並將公投同意率由低到高用淺色至深色代表,繪製出公投同意率與教育指數的多變量地圖。

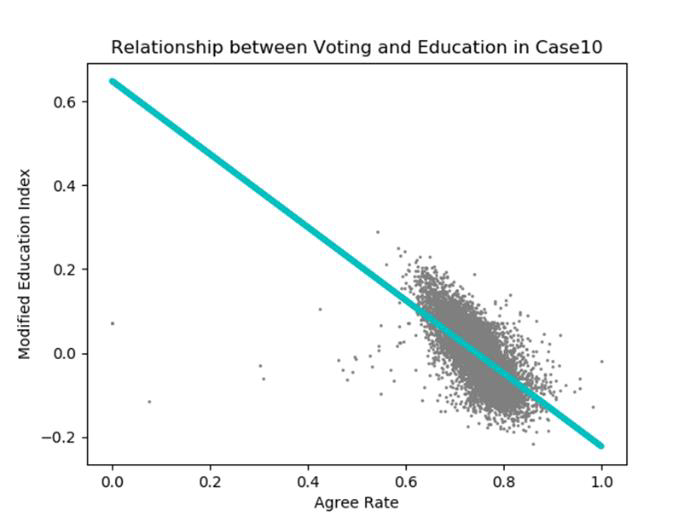

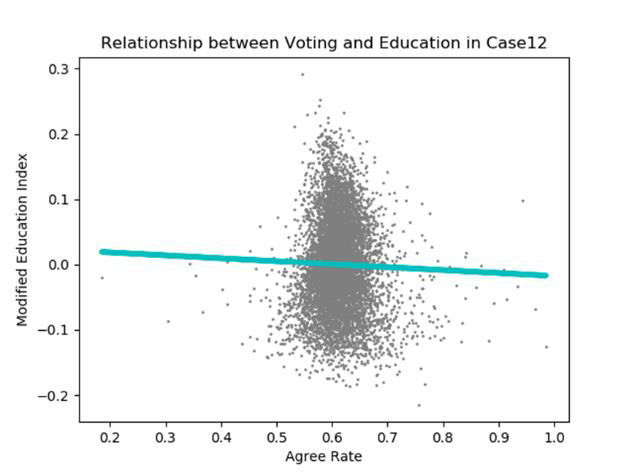

最後,我們也繪製了各案教育程度與公投同意率的散布圖,並計算相關係數。三個公投案的成果如下:

【第十案公投:你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?】

若此案通過,則表示民法婚姻不適用於同性兩人的結合。

由地圖來看,綠色表示低教育程度的區域,而深綠色較多淺綠色較少,表示低教育程度的區域大多支持「婚姻應限定在一男一女」。紅色表示高教育程度的區域,而淺紅色較多深紅色較少,表示高教育程度的區域大多不支持「婚姻應限定在一男一女」,由地圖顏色分布狀況即可推斷,此案中教育程度與「婚姻應限定在一男一女」的同意率之間有較高的負相關性。

此案相關係數為「-0.87118834」,與地圖判讀結果相符,顯示教育程度與「婚姻應限定在一男一女」的同意率呈現高度負相關。

隨著教育年限的提高,對於「婚姻應限定一男一女結合」的認知就會減少;換句話說,教育程度對於多元成家的接受度具正面效果:教育程度較低的人接受度較低,教育程度較高的人接受度較高。

圖3:公投第十案同意率與教育指數多變量地圖

圖4:公投第十案同意率與教育指數相關性分析

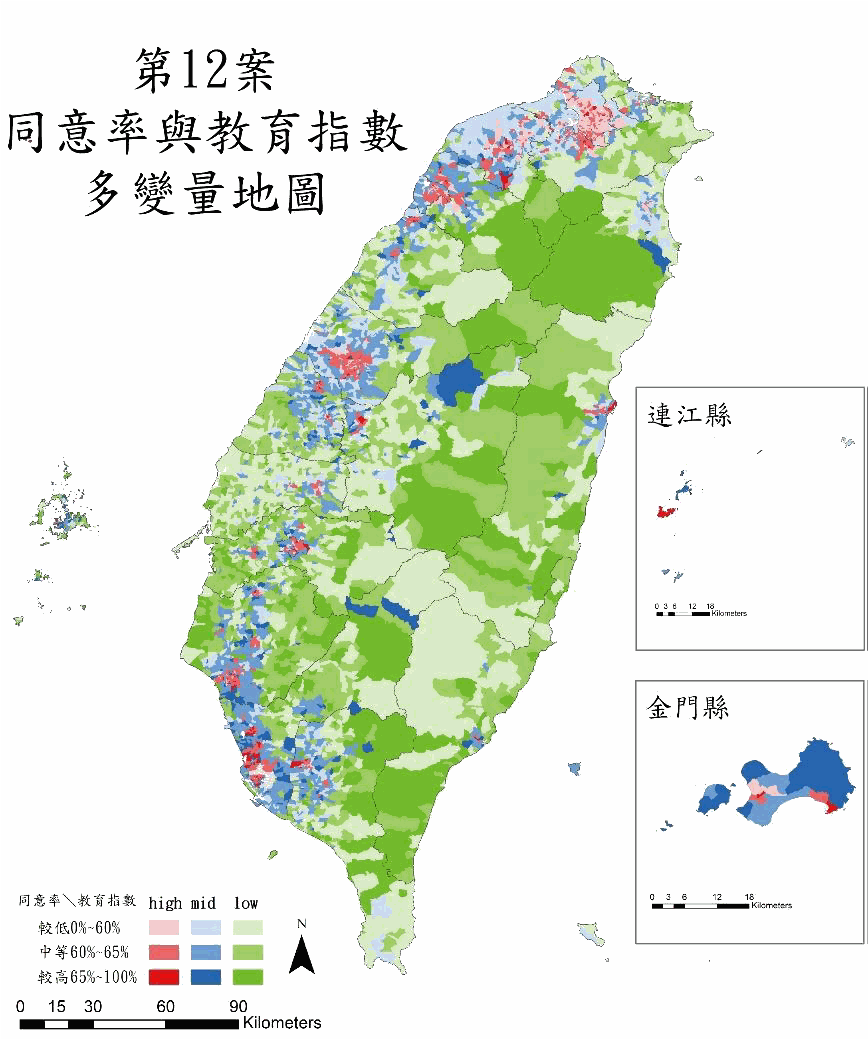

【第十二案:你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益?】

若此案通過,則表示應以民法以外的方式來保障同性兩人「經營永久共同生活」的權益,可能會透過另立專法來保障。(由於提案人認為「婚姻」僅適用於表示一男一女的結合,並不認同使用「婚姻」來表示同性間的此種關係,因此才使用「經營永久共同生活」來表示)

由地圖來看,綠色三個不同深淺的區域占整體綠色區域的比例差異不大,表示在教育程度低的區域中,同意率的高低分布是較為分散的,並沒有都偏向高同意率,也沒有偏向低同意率。在藍色以及紅色的區域中深淺分布也和前述情況相似。由地圖顏色分布狀況即可推斷,此案中教育程度與同意率之間相關性可能較低。

此案相關係數為「-0.04516933」,與地圖判讀結果相符,顯示教育程度與本案同意率相關性非常低。

圖5:公投第十二案同意率與教育指數多變量地圖

圖6:公投第十二案同意率與教育指數相關性分析

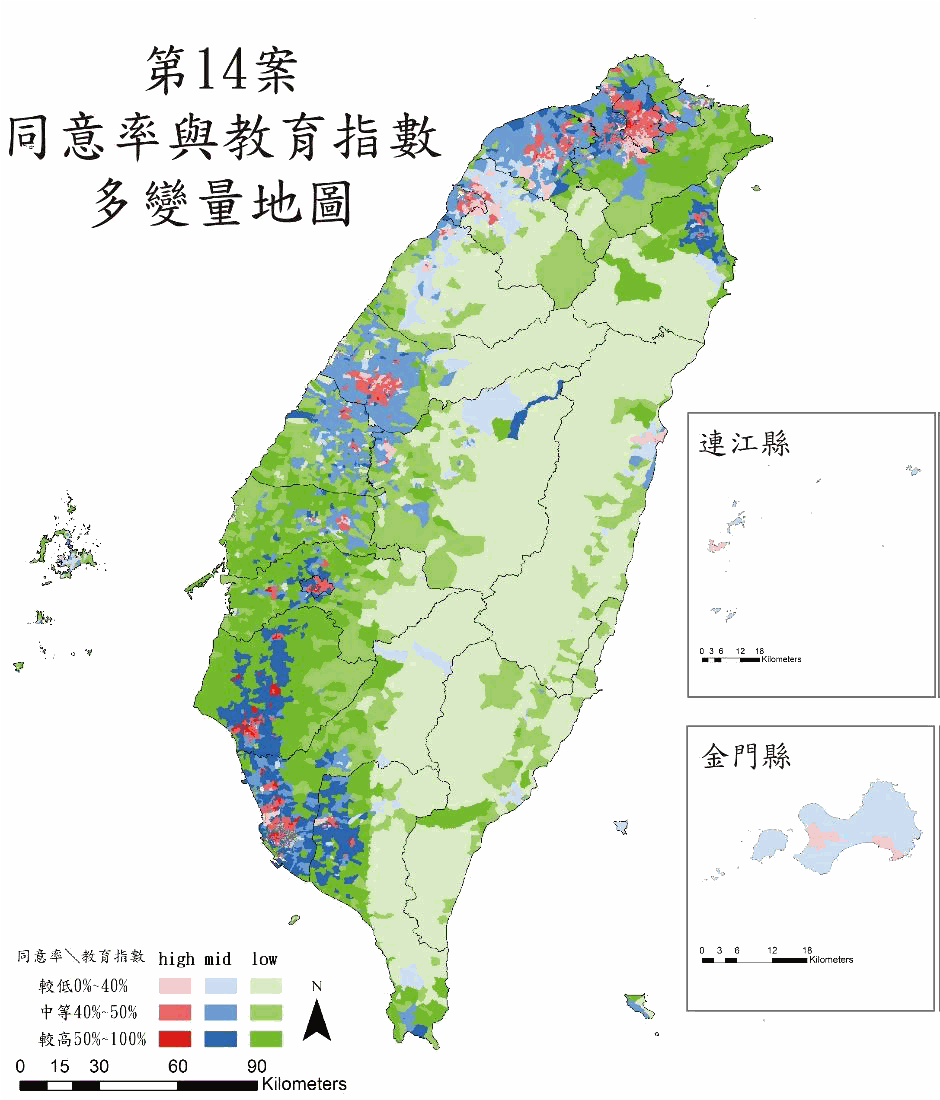

【第十四案:您是否同意,以民法婚姻保障同性別二人建立婚姻關係?】

若此案通過,則表示應以民法來保障同性婚姻,不應另立專法。

由地圖來看,綠色區域中,淺綠色較深綠色多一些,表示低教育程度的區域中,同意率低的區域占比稍大。紅色和藍色區域中,淺色與深色的差異則不大。由地圖顏色分布狀況可大致猜測,此案中教育程度與同意率之間的相關性可能不高。

此案相關係數為「-0.24545495」,與觀察地圖後的猜測結果同樣為相關性不高,但此案中教育程度與同意率略呈負相關,這是在地圖中無法直接看出來的。

圖7:公投第十四案同意率與教育指數多變量地圖

圖8:公投第十四案同意率與教育指數相關性分析

結語

第十案明白描述了一男一女的結合,公投結果中高教育程度區域大多認為民法婚姻不應限於異性的結合。而社會上對於立專法或立民法的想法與教育程度沒有關係,每個人對於同婚的看待方式是不同的,支持同婚的人,可能會在專法與民法當中都投下同意票;而認為同婚絕對不可以存在的人,則會同時反對民法與專法;而在某些社會團體中,認為同婚是不能建立民法上的關係,應該要立專法;也有另一群社會運動倡議者,為了要讓同婚者活得更有尊嚴,因此反對立專法,支持立民法,和前者都是一同一反的現象。這其中牽扯了許多個人思考問題,與第十案較白話的一男一女結合相較而言複雜許多,非常有可能受到口號、同溫層價值影響等,與挺同和反同的絕對關係較小。

多變量地圖中可以觀察出各別區域中的教育程度高低以及對於公投案的同意率高低,也可大致看出兩變量的相關性高低,然而如果相關性不高,則在地圖上就無法明顯判斷兩變量的是正相關還是負相關。

註解

[1]計算過程引用教育部所提供之指標計算方式以及預期教育年限

參考資料

鄭靜芳(2017)。人類發展指數(HDI)-教育領域指標試編。檢自:

鄭靜芳(2017)。我國與主要國家人類發展指數(HDI)-教育領域指標之比較。檢自:https://stats.moe.gov.tw/files/brief/%E6%88%91%E5%9C%8B%E8%88%87%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%8C%87%E6%95%B8(HDI)%EF%BC%8D%E6%95%99%E8%82%B2%E9%A0%98%E5%9F%9F%E6%8C%87%E6%A8%99%E4%B9%8B%E6%AF%94%E8%BC%83.pdf

政府開放資料平台(無日期)。各村里教育程度資料。檢自:https://data.gov.tw/dataset/8409

政府開放資料平台(無日期)。全國性公民投票計票結果。檢自:https://data.gov.tw/dataset/95883

原著/紀德鑫、黃筱涵、蔡端端、蔡耀萱

當傳統文化活動站在發展與保育之間

放天燈一直以來都是一個熱門節慶活動,每年都吸引不少國內外觀光客,是另類的臺灣之光。不過隨著環保意識的興起,「天燈垃圾造成嚴重汙染」、「天燈架會傷害野生動物」、「天燈容易造成火災等危險」種種觀點開始出現在媒體報導中,一場天燈存廢的論戰就此展開。

基於此狀況,青年創業團體「文化銀行」推出了「環保天燈」,試圖在商業和環保之間找到新的立足點。除了環保天燈之外,平溪當地亦有一套天燈回收機制,然而此機制卻很少被加入討論範疇當中,群眾仍以外地人的視角,單方面接收「傳統天燈不環保」的資訊,因此我們想要更進一步的釐清相關問題。

天燈活動在平溪

清代福建移民將天燈習俗帶入平溪一帶。原先地方性的祈福消災活動,受媒體刊載而廣為人知,並於1999年由政府推廣舉辦天燈節,成為全國性節慶活動,帶來可觀人潮與商機。

清末煤礦的發現帶動了人口移入與地方繁榮,日治時期更大規模開採。但如今礦源枯竭,且進口煤更具優勢,煤業逐漸沒落。目前菁桐觀光產業以礦業遺跡為主,選洗煤場的建築頂端設立咖啡廳,讓舊有文化資產在保存之餘仍能活化使用。

平溪車站周遭周圍為平溪區行政中心,懷舊老街成為施放天燈的熱點之一。稍遠的十分地區較前二者較無大面積空地,因此商圈沿著鐵道發展,實為商業活動及觀光客密集度最高的區域。

天燈究竟對平溪的環境造成多大的汙染?

研究範圍集中於平溪區內與天燈產業相關的三地(平溪、十分、菁桐),透過實際撿拾天燈遺骸,參與回收,並從不同角度詳列訪綱的田野訪談、電訪,對議題進行研究。

提到天燈與環境關係,網路上多數文章資料都強調「天燈對於平溪造成汙染」,且多為環保團體的角度,易使閱聽人以單一角度看待平溪天燈。

綜合搜尋結果,垃圾問題確實存在,但嚴重性卻沒有統一說法,在不同立場的矛盾之下,我們決定走訪當地,探討並呈現事態全貌。

從發展與環保的矛盾走向和解

1.回收制度的實行

平溪有特別回收法規,居民可透過回收賺取積點,並換取民生用品,甚至針對天燈紙張設置另一套優惠機制,但政府單純機制成效不佳。有天燈業者自主推動二手天燈回收制度,撿拾落下的天燈紙或支架,送至天燈店,可獲取小額獎勵金。

與政府制度相比,獎勵金提供了誘因,吸引更多人響應,對當地以農耕為主的中老年人來說,回收天燈是一個賺零用錢的好管道,也成為生活中重要的一環。而回收天燈架亦可使天燈製作的成本降低,對各方來說都有好處,補足政策的缺失。

我們騎機車於106縣道上蒐集天燈殘骸,僅有兩顆有天燈的支架,其餘的天燈殘骸只剩紙張殘落原地,且天燈紙底部有應是人為所撕裂的不自然斷面。經訪問得知,當地人常將天燈支架取走,將天燈紙留在原地,原因包括回收效益、紙類不易攜帶,且天燈紙通常交由清潔隊定時回收,因此可以判斷,當地人對於天燈支架的回收意願是高的,但對於紙張的處理意願則因人而異。

2.天燈災變與因應法規

災變多為小規模雜草火災,且唯有在夏季連續乾旱或颱風來臨前的晴朗高壓,才可能燃燒不止。政府限制施放時間方便救災、規定施放範圍、燃料與金紙的使用,要求商家在天燈上標明資訊與聯絡方式(未落實)。店家也提供延後幾天代客施放、防災基金,進行自治。

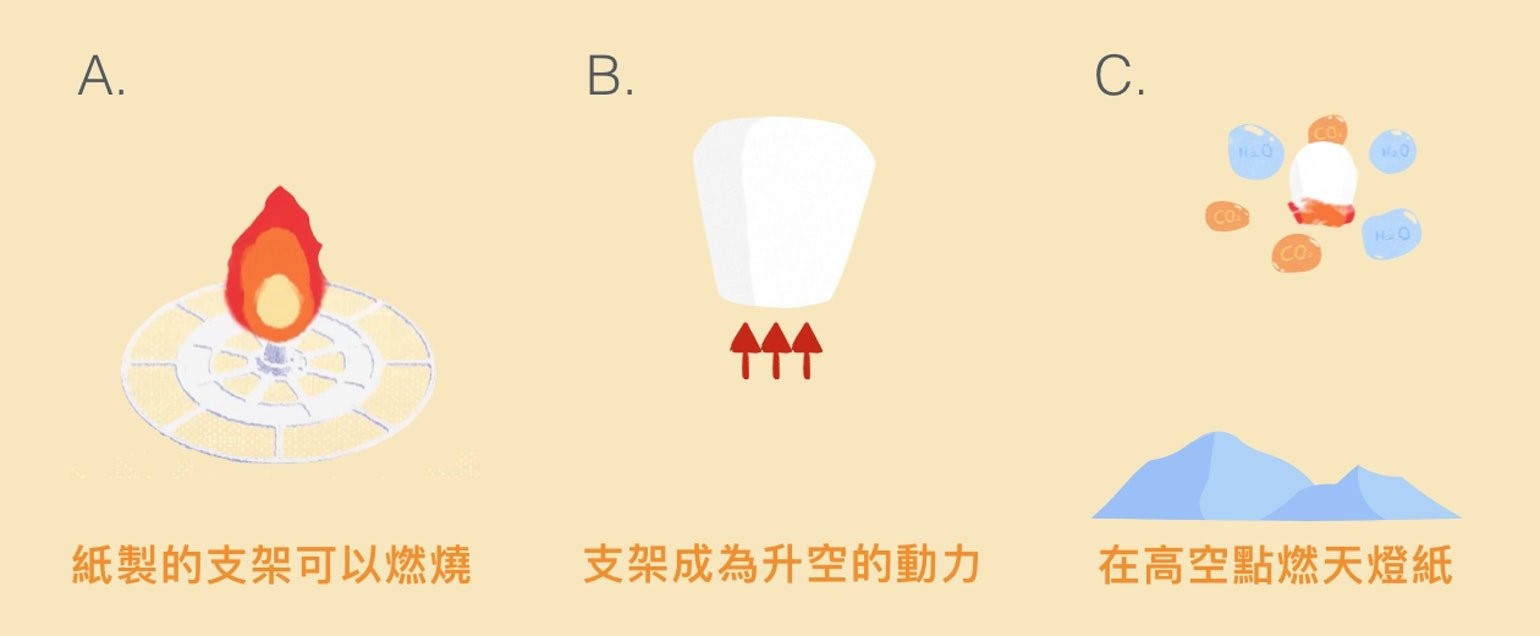

3.環保天燈

圖一:環保天燈原理(圖片來源:https://www.thenewslens.com/article/90702)

優勢:紙製支架易分解、在空中燃燒殆盡不留廢棄物、利潤中30元作為植樹基金,達成零碳排(施放天燈的碳排放量小於植樹所吸收的碳量,即「淨排碳量」≦0)

劣勢:成本過高,價格高達傳統天燈的兩倍,安全疑慮,受側風、施放不當影響,更易導致火災

結語

平溪與天燈密不可分,甚至在國際上成為平溪、甚至是臺灣的象徵,我們看見天燈產業鏈與當地居民的深厚連結。經過實際調查與訪問,意識到許多事情並不如所見單純,應該拋開「經濟文化」和「環保」能否並存的二元對立說,從更多元的面向看待天燈垃圾議題,思考如何讓天燈產業持續在平溪發揚,同時將對環境的影響降到最小。

格局拉大,臺灣的文資保存亦如此,在文資保存與現代思維的對立下,經常受限於二元對立說,各方立場均合理,只是切入點與價值觀不同,要如何取得平衡使雙方滿意,就必須跳脫框架,深入了解,以更多元的角度去探究,才能找到兩全其美的最佳方法。

參考資料

1.新北市天燈施放管理辦法(民100年6月15日)

2.林芮緹(民106年2月9日)。「天燈重創環境」的報導對還錯?他親自上山拍照追蹤才發現輕信了媒體。Buzz Orange報橘。民107年10月12日,取自:https://buzzorange.com/2016/02/21/lantern-festival/

3.黃靖雅(民105年2月19日)。人類祈福動物遭殃!天燈除了汙染環境,還對夜行動物造成意想不到的困擾。關鍵評論網。民107年10月12日,取自:https://www.thenewslens.com/article/36489

4.池雅蓉(民103年2月4日)。池雅蓉7旬嬤 年撿4200個天燈。中時電子報。民107年10月12日,取自:https://www.chinatimes.com/newspapers/20140204000266-260114?chdtv

5.內政部統計處(民107年4月14日)。[行政公告]107年第15週內政統計通報。民107年10月12日,取自:https://www.moi.gov.tw/stat/news_detail.aspx?sn=13742

6.蘋果日報(民106年4月8日)。【蘋果調查】放百萬盞天燈回收僅2成 翠綠山頭點點紅。民107年10月12日,取自:https://tw.appledaily.com/new/realtime/20170408/1093555/

7.施協源(民102年8月11日)。〈獨家〉誰賠我!天燈墜稍作物 農民哭求償。TVBS NEWs。民107年10月12日,取自:https://news.tvbs.com.tw/warm/225297

8.文化銀行(無日期)。天燈進化論__創造文化與環境的平衡點。FlyingV。民107年10月12日,取自:https://www.flyingv.cc/projects/18231

9.李修慧(民107年3月2日)。第一顆零碳排、全紙打造的「環保天燈2.0」,你願意花多少錢?。關鍵評論網。民107年10月12日,取自:https://www.thenewslens.com/article/90702

10.李修慧(民106年3月2日)專訪平溪天燈老師傅:他們不懂環保,但都努力讓天燈不再是「環境殺手」。關鍵評論網。民107年10月12日,取自:https://www.thenewslens.com/article/61764

11.新北市政府新聞局(民103年2月8日)。平溪天燈節發光到國際 點亮希望感動世界。新北市政府。民107年10月1日,取自:https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&parentpath=0,6,27&mcustomize=news_view.jsp&s_view.jsp&dataserno=201402080005&mserno=201309160001dataserno=201402080005&mserno=201309160001

12.華梵simpson(民96年6月2日)。平溪的歷史。simpson在平溪。民107年10月1日,取自:http://blog.udn.com/asoli/1000149

13.周倩漪(民107年2月1日)。慶元宵話平溪天燈文化。禪天下。民107年10月1日,取自:https://www.zencosmos.com.tw/2018/02/culture/12234/

原著/紀德鑫、黃筱涵、蔡端端、蔡耀萱

文/倪楷恩、鄭翰

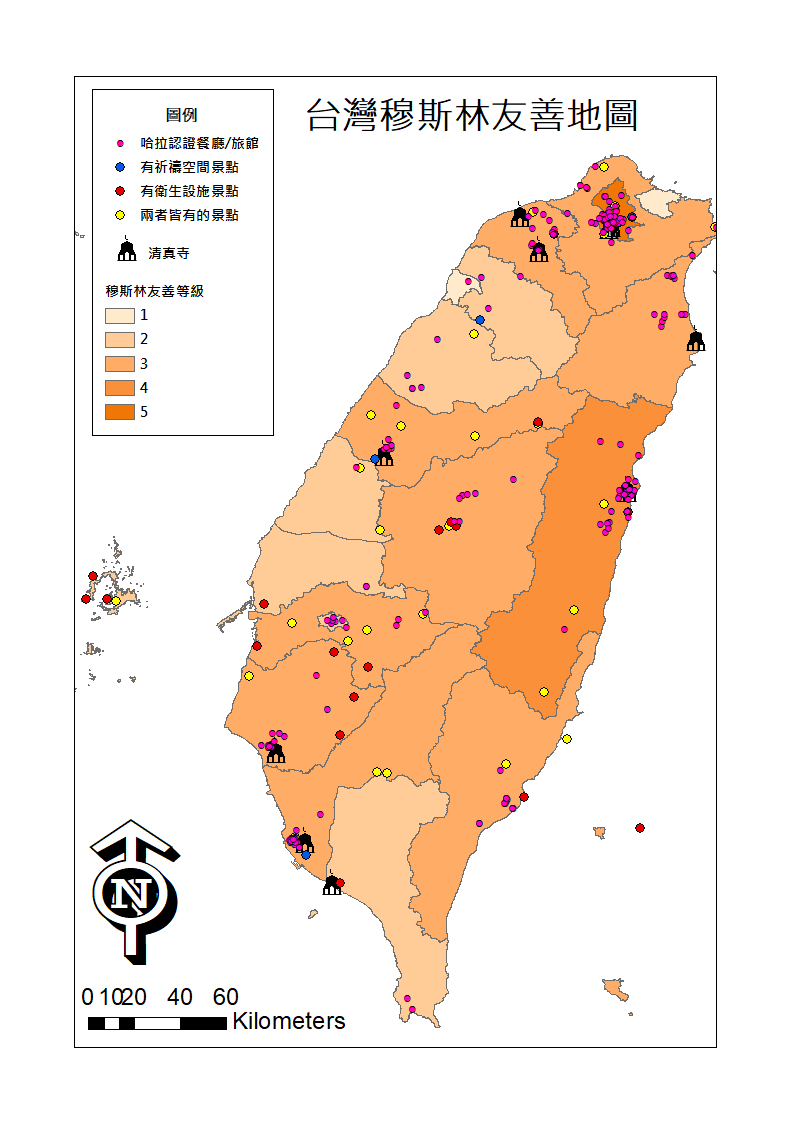

伊斯蘭文化在臺灣

在臺穆斯林學生、工作者及觀光客在陌生的環境中,對於語言、飲食及宗教等生活習慣存有特殊需求。本文欲藉由地圖呈現穆斯林友善設施(如祈禱室、哈拉認證餐廳[1]、如廁淨下設施[2])的分布情形,使其在臺生活更加便利。 [1]

本文欲提供穆斯林友善環境地圖、製作友善手冊,使其能在陌生的環境中快速找到友善的設施;並藉由地圖分析友善場域之分布情形,針對密度較低的區域提供增設友善設施的建議。

由於研究者對穆斯林的認識僅建立於自我想像,且在臺穆斯林資料相對匱乏,故本文前往清真寺訪談蒐集一手資料、透過政府資料開放平臺、臺灣清真推廣中心網站蒐集二手資料。本文因時間限制可能忽略未於平臺公開的資料,且尚未學習冷熱區等空間分析方法,作者僅在能力所及之內採取繪製地圖、環域分析、疊圖分析等方式,盡力作出合理的推論。

>>圖1 研究者赴清真寺訪談

>>圖2 受訪者示範「小淨」

臺灣穆斯林友善地圖

研究者先以全臺灣為範圍製圖,了解臺灣各縣市的穆斯林友善設施分布情形。

>>圖3 臺灣穆斯林友善地圖

(1)新增臺灣縣市界的 shp.檔。[3]

(2)新增全臺哈拉認證餐旅點位圖層。[4]

(3)新增設有穆斯林祈禱室、淨下設施等景點、服務中心之點位圖層。

(4)計算各縣市所擁有的穆斯林友善設施點位數。

(5)依數量多寡評比各縣市穆斯林友善程度指數。

圖3成果分析:

研究者發現,各縣市穆斯林友善程度差異甚大,提供友善設施的景點偏少,且有哈拉認證的餐旅過於集中在市區、觀光區等地。本文後續將聚焦於友善程度高的臺北市,以祈更詳盡的研究成果。

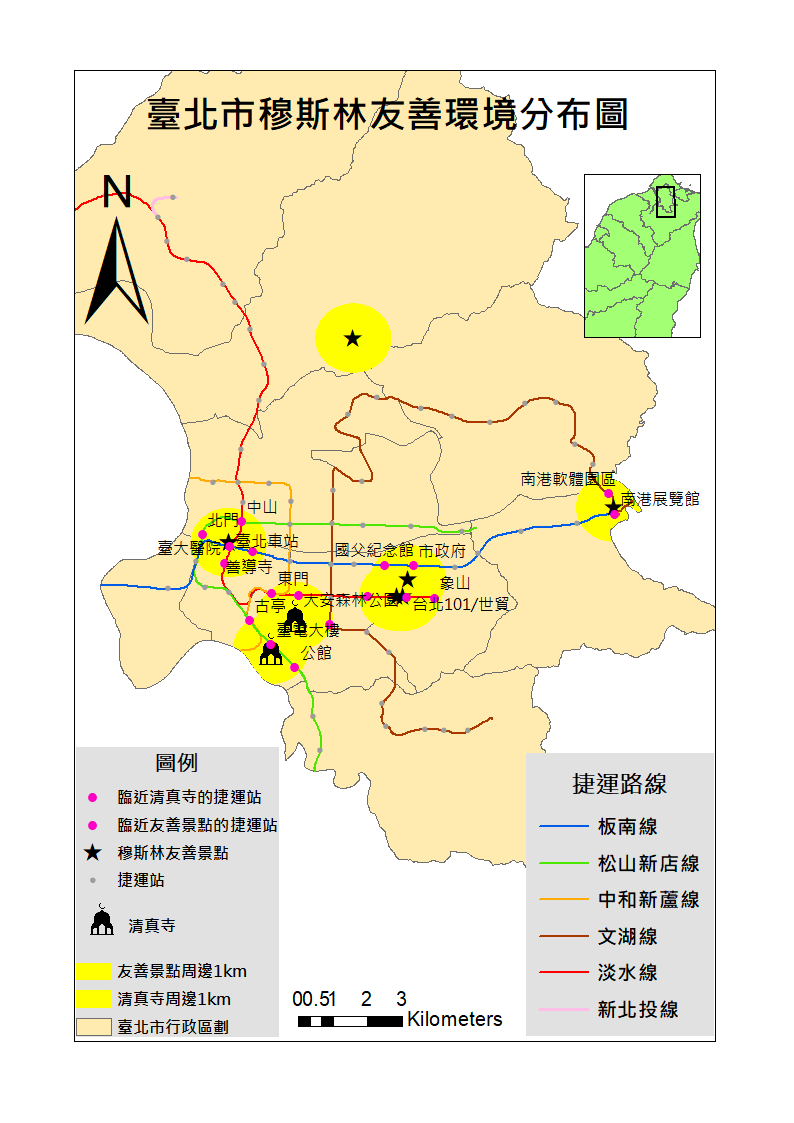

臺北市穆斯林友善環境分布圖

若將範圍聚焦於友善程度高的臺北市,研究者認為穆斯林友善設施之易達性可能與捷運有所關聯,故作圖時一併將鄰近友善設施之捷運站標示於圖4。

>>圖4 臺北市穆斯林友善環境分布圖

圖4製圖流程:

(1)新增臺北市行政區界的 shp.檔。

(2)新增清真寺、提供穆斯林友善設施的景點點位圖層。

(3)新增臺北市內之捷運路網圖層,作為分析對象。

(4)穆斯林可由多元的方式由捷運站移動至友善設施,故將閾值設定成一公里,對穆斯林友善環境進行環域分析。

(5)選出位於環域範圍內的捷運站。

圖4結果分析:

由圖4可見,環域內的捷運站分布過於集中,無法真正滿足穆斯林觀光客或工作者的需求,研究者認為應平均分配穆斯林友善設施,有必要在部分捷運站增設友善設施。

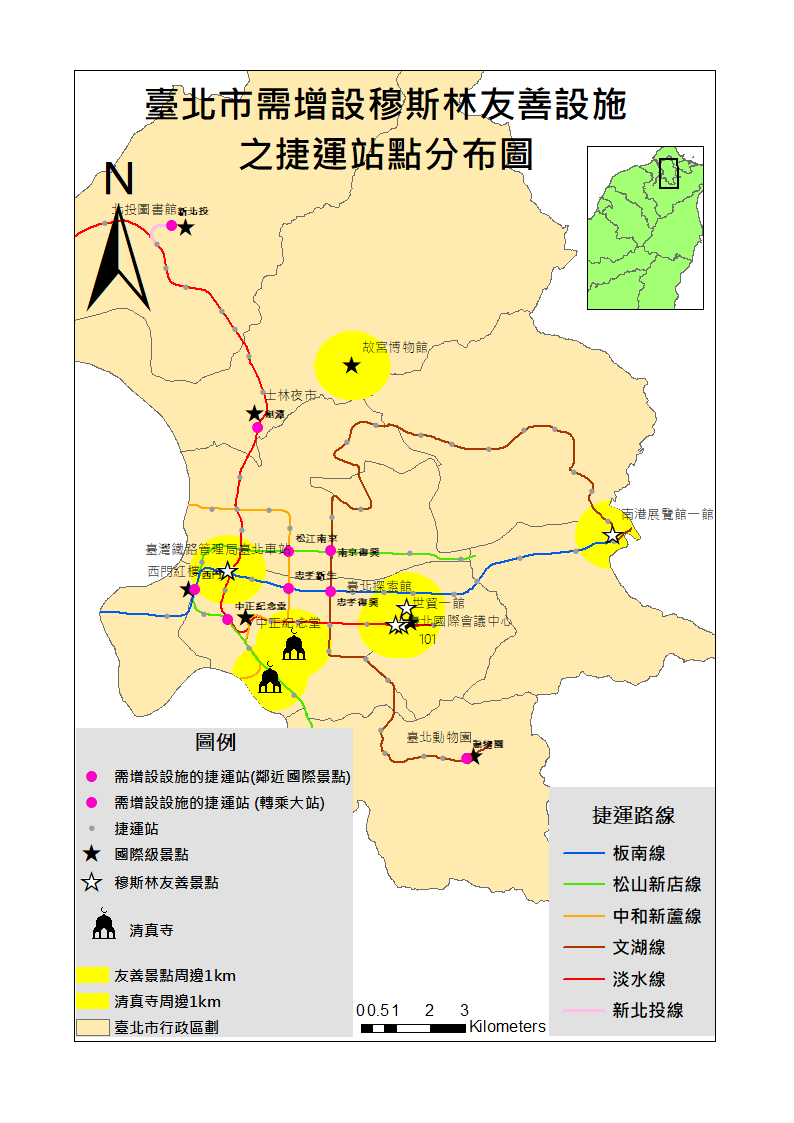

臺北市需增設穆斯林友善設施之捷運站點分布圖

由於捷運站是遍及臺北市且易達性相對較高的公共設施,若要改進穆斯林友善設施分布不均的問題,研究者認為可由部分捷運站增設著手。透過各車站進出流量及圖4資料,即能篩選出需要增設的捷運站。

>>圖5 臺北市需增設穆斯林友善設施之捷運站點分布圖

圖5製圖流程:

(1)新增臺北市行政區界的 shp.檔。

(2)新增前述之穆斯林友善環域圖層。

(3)新增臺北市內之捷運路網圖層。

(4)篩選需設置穆斯林友善設施的捷運站點位:

a. 針對常住臺灣穆斯林,選擇年流量逾百萬人次的捷運轉乘站。

b. 針對來臺旅遊穆斯林,選擇鄰近國際級觀光景點的捷運站。

(5)將篩選條件與原圖層做交集,排除位於前述環域內的捷運站,即為所求。

除了已有友善設施的故宮、臺北101外,北投、士林夜市、西門町、中正紀念堂及動物園均有增設的需求;而忠孝復興、忠孝新生等轉乘站亦有增設的需求。

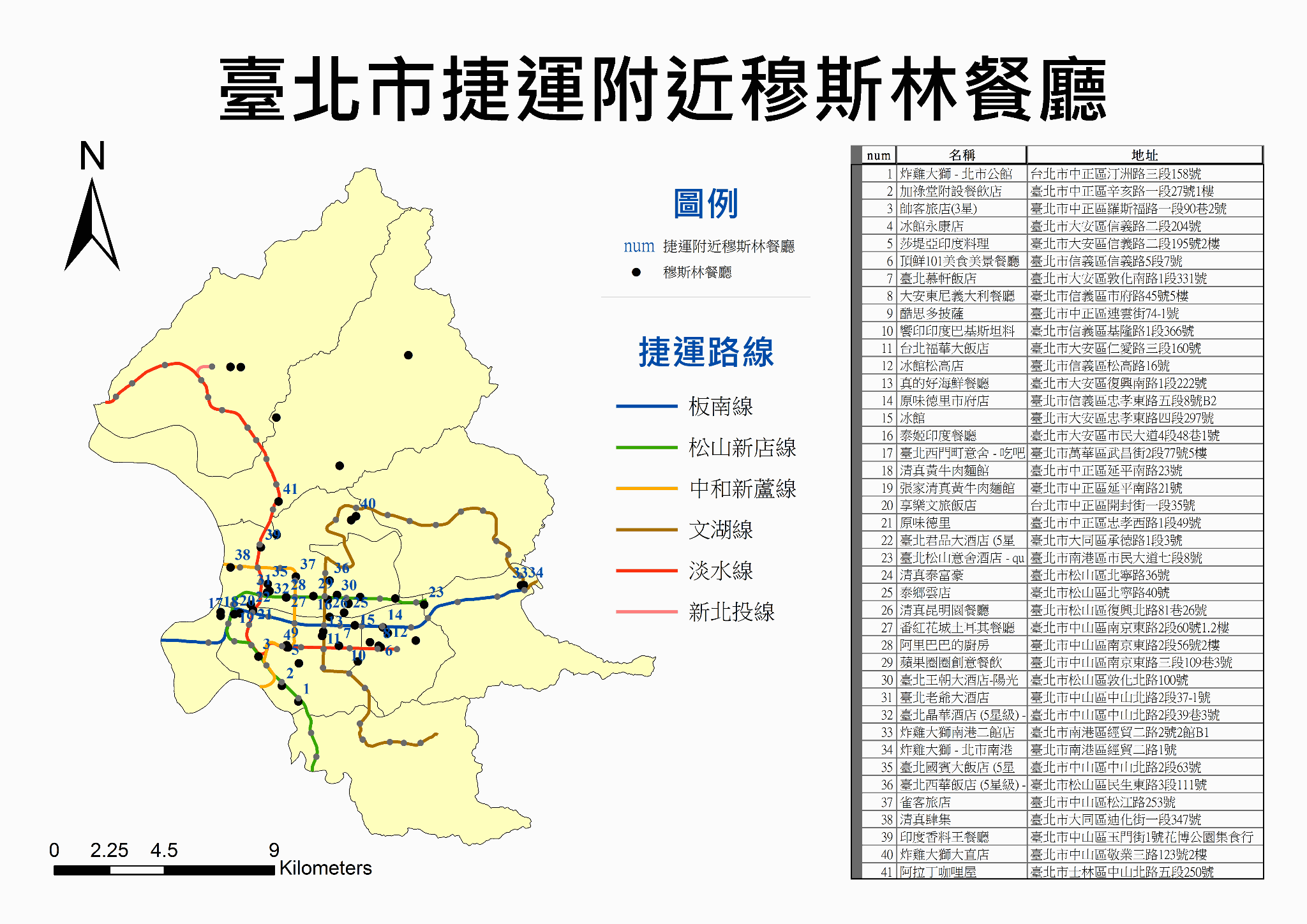

臺北市穆斯林友善手冊

研究者試將穆斯林友善環境與捷運附近具哈拉認證的餐廳資料製作穆斯林友善手冊。透過前述的分析方法,已能製成臺北市穆斯林友善環境分布圖;研究者以環域分析篩選出捷運站周邊500公尺內的友善餐廳,製成地圖。手冊內以行政區對點位分類,並提供編號、地址等資料以利檢索。

>>圖6 臺北市穆斯林友善手冊內頁——臺北市捷運附近穆斯林餐廳

結論

臺灣的穆斯林友善設施數量偏少,且過於集中於市區、景點,尤其是臺北市的核心。然而,臺灣人對伊斯蘭文化的不了解是穆斯林友善資源缺乏的重要因素。在新南向政策下,臺灣勢必得面對更多的穆斯林遊客或工作者。研究者認為,臺灣可先由在捷運站等公共場所增設穆斯林友善設施做起,並結合民間團體推廣,使業者了解穆斯林的需求,進而營造更友善的環境。

註解

[1] 哈拉認證 (Halal Certificate,或譯「清真認證」) 是對餐廳、食品及日用品的認證機制,表示食物或用品的生產過程符合伊斯蘭教規,通常受到各地的清真寺或伊斯蘭協會管理。哈拉認證能提供穆斯林信任的消費選擇,滿足其信仰的需求。

[2] 淨下是指如廁後以水對身體局部進行清潔,也是穆斯林從事禮拜前的必要條件。

[3] shp.檔 (shapefile) 是一種儲存空間資料的檔案格式,可以儲存點、折線、多邊形等向量資料,以及空間物件的屬性資料。

[4] 地圖是由一個個圖層 (layer) 堆疊而成。舉例而言,一張地圖可以臺灣縣市界圖作為底圖,疊上具有哈拉認證的餐廳點位資料,再加上圖例等資訊進行修飾,就能完成一張「臺灣哈拉認證餐廳分布地圖」。

參考資料

1.中國回教協會(無日期)。中國回教協會。檢自:http://cmainroc.org.tw/

2.政府資料開放平臺(2018)。穆斯林友善環境建設成果。檢自: https://data.gov.tw/dataset/38865

3.臺灣清真推廣中心(無日期)。穆斯林友善環境。檢自:

https://thpc.taiwantrade.com/Taiwan_mosque

4.臺灣穆斯林協會(無日期)。清真寺。檢自:

http://www.iat.org.tw/index_files/mosques.htm

5.Wikiwand(無日期)。臺灣清真寺列表。檢自:https://www.wikiwand.com/zh-tw/臺灣清真寺列表

6.Taiwan Halal (n.d.). Taiwan Halal. Retrieved from http://taiwanhalal.com/mosquetaiwan.html

原著/林子耘、趙家怡、陳夢岑、鄭中彥、廖冠至

文/李旻、許硯博

研究動機

機捷在這些演唱會舉辦的期間,扮演的不只是運輸的角色,它同時包含了娛樂性質和政治經濟的意義,而兩個意義是同時發生的,而且相輔相成。 本研究透過分析發生在機捷內部的娛樂活動,試圖顛覆運輸工具「只有單一意義」的想像。

研究問題

相較其他運輸,為何娛樂活動成為桃園捷運公司的行銷重點?及其娛樂空間與氛圍如何被創造?還有機捷娛樂空間的出現,如何改民眾、機捷與機場的關係?

研究方法

透過文獻回顧了解機捷發展的脈絡;藉由現場隨機取樣與網路問卷作為訪查方式;並實際觀察桃園國際棒球場、A18 高鐵桃園站、A19 桃園體育園區站。

機捷的過去

桃園機場捷運前身是「中正機場捷運」,最初採用 BOT模式,然而,因財務問題,陳水扁政府 決定收回自建。隨後也受到馬英九總統重視與蔡英文總統的關心,前者更將其列為重大建設與政績。總統們都皆希望藉由機捷連結台灣與世界,向世人傳達台灣已經能把旅客安全舒適的運輸至市中心,已是個已開發國家。

機捷的現況

每日運量在五萬五千人左右,機場捷運每日約有兩萬兩千人次往返於北捷與桃園國際機場之間,佔總運量的 47%,負擔一部分機場旅客的運輸;除此之外,約有 36%的乘客來自機捷沿線的通勤族,多往返於大台北都會區與近郊之間。前五年的營運目標是衝高運量,因此機捷公司為常態旅客推出了定期票優惠,也同時為參加周邊活動的旅客加強現場指揮與宣傳,面對常態與非常態的旅客行銷策略不同,但都同樣重視。機捷公司希望機捷不只是純粹的「交通線」,更能成為兼具觀光旅遊、購物,直通美好的「生活線」。

娛樂空間的形成

機場捷運通車後,演唱會場地的區位漸漸從台北市中心往郊區移動,機捷也為了周邊辦理的活動做出相關的措施及宣傳,像是BTS演唱會、世大運、五月天跨年演唱會、桃園電影節、歡樂耶誕下午茶等。桃捷公司辦理此類合作活動,一貫都是以提高運量、宣傳桃園捷運為出發點,能從合作之中帶來在不同客群之間的曝光機會,更能因此得到正面形象提升的益處。

娛樂氛圍漫入機捷

國際知名團體BTS於桃園國際棒球場舉辦演唱會,使機捷湧入大量人潮。有別於北捷對於人潮的限制與控管,機捷藉由與粉絲熟悉的語言,拉近站務人員與人們的距離,展現桃捷公司對旅客的掌握度。

不一樣的機捷和北捷的比較

北捷和高捷都負責跨年活動,對北捷而言跨年活動是一種負擔,北捷提出了許多限制,希望將旅客整批運走,機捷則希望能讓旅客能留久一點,對旅客的需求作個別有溫度的服務,吸引更多旅客搭乘。

從「從屬」到「主動」

在大部分的論述中,機捷只是「輔助」旅客前往目的地,但機捷發展出了獨立的功能,站體本身就是目的地。

從政治味到文化風

機場捷運在新建時被視為是一個文明進步得象徵,可以增進國家的實力,但是為了平衡財務支出,機捷必須要吸引大量遊客觀光,提出了以具有娛樂性的行銷策略,政治味就在此時淡化,轉變成文化風, 造成機捷意義的根本質變。

桃園形象的轉變

機捷完工後,桃園和台北市中心連起來了,從原來的「郊區」變成都市的「延伸」。

國家門面、娛樂空間和運輸功能的互動

運輸工具的政經意義及其娛樂性是相輔相成的。藉由運輸功能,將國際旅客從機場運到台北,促進人與金錢流動,進而提升國家競爭力;也因為運輸功能,民眾才能從台北市移駕至桃園國際棒球場,製造娛樂氛圍。

結論

在台灣工業化時代的尾聲,機捷的目的是服務旅客,是一個後工業化國家典型的產業型態,但迫於財務和現實,桃捷努力找生路—和娛樂活動結合,吸引假日輕旅行的觀光客或是重大活動的觀眾,機捷所乘載的意義,從政治人物的籌碼變成人民的搖搖馬,雖然看起來相互牴觸,實際上彼此完美協調。

參考資料

期刊學報及電子書:

1.劉莉玲、陳美瑤 (民 99 年)。消費者滿意度與展現友好行為關係之研究—以東西方觀 光客搭乘台北捷運為例。國立台中技術學院學報,第 14 期,201-216。

2.周顏孝慈、趙嘉裕 (民 97 年)。貓空纜車休閒旅遊需求之研究。休閒暨觀光產業研究, 3 卷 1 期,49-60。

3.李安如 (民 102 年)。地方、認同和想像地理:高雄大眾捷運系統的文化政治。台灣人類學刊,11(2),93-122。

4.朱旭 (民 106 年 7 月)。回顧「機場捷運」。土木水利學刊,44 卷 2 期,4-13。

5.黃季衡、張立孙、張愛玲、廖靜清、林如茵、翁舒玫、盧昱瑩、趙意雯、梁齡之、梁昭玉、洪佐育、蘇于修 (民 106 年 12 月)。瞬遊機捷。天下雜誌。

6.李安如 (民 102 年)。地方、認同和想像地理:高雄大眾捷運系統的文化政治。台灣人類學刊,11(2),93-122。

7.Chang, T. C. (2000) Renaissance Revisited: Singapore as a "Global City for the Art." International Journal of Urban and Regional Research 24(4): 818-31. Yeoh, 8.Brenda (2005) The Global Cultural City? Spatial Imagineering and Politics in the (Multi) cultural Marketplaces of South-east Asia. Urban Studies 42(5/6): 945-58.

9.Zukin, Sharon (1991) Landscapes of Power. Berkeley: University of California Press. 1995 The Cultures of Cities. Oxford: Blackwell.

Lo, Fu-chen, and Peter Marcotullio (2000) Globalization and Urban Transformation in the Asia-Pacific Region: A Review. Urban Studies 37(1): 77-111.

10.Olds, Kris (2002) Globalization and Urban Change: Capital, Culture, and Pacific Rim Mega-Projects. Oxford: Oxford University Press.

新聞報導及網路資源:

1.蘇瑋璇 (民 104 年 8 月 29 日)。坎坷機捷 苦等 20 年。聯合報。民 107 年 11 月 29 日, 取自:https://goo.gl/G8KvVK

2.大紀元 (民 99 年 7 月 25 日)。機場捷運加速難 馬英九尊重專業。民 107 年 11 月 29 日,取自:https://reurl.cc/m3X9G

3.李明賢、范凌嘉、包希勝、邱英明、藍凱誠 (民 97 年 2 月 26 日)。馬:拿出假護照 綠做得出來。聯合報。民 107 年 12 月 6 日,取自:https://goo.gl/ypFSMJ

4.許俊偉 (民 103 年 10 月 26 日)。機捷「明年底一定通車」。聯合報。民 107 年 12 月 6 日,取自:https://goo.gl/qMGPhg

5.上報 (民 106 年 1 月 31 日)。視察機捷 蔡英文:機捷讓台灣走向更文明的國家。民 108 年 1 月 1 日,取自:https://reurl.cc/kEv0q

6.洪寶山 (民 106 年 7 月 27 日)。陳凱凌:提升運量,機捷鎖定三大目標客群。理財周 刊。民 107 年 11 月 30 日,取自:https://reurl.cc/pMXyr

7.鄭文燦 (民 107 年 7 月 16 日)。民 107 年 12 月 2 日,取自:https://reurl.cc/5paqR

8.鄭文燦 (民 106 年 2 月 19 日)。民 107 年 12 月 2 日,取自:https://reurl.cc/0XnOk 鄭文燦 (民 106 年 6 月 6 日)。民 107 年 12 月 2 日,取自:https://reurl.cc/oQXd3

9.Tatiana Cirisano (2018 年 5 月 20 日)。BTS Wins Top Social Artist Award at the 2018 Billboard Music Awards。Billboard。民 107 年 12 月 13 日,取自: https://reurl.cc/LMDdx

10.Tamar Herman (2018 年 4 月 26 日)。BTS Announces World Tour With Stops In Six North American Cities。Billboard。民 107 年 12 月 13 日,取自: https://reurl.cc/MNDdn

11.謝政儒 (民 107 年 12 月 10 日)。BTS 助攻 機捷單日 12 萬運量新紀錄。自立晚報。民 107 年 12 月 13 日,取自:https://goo.gl/5w9Pj7

12.謝莉慧 (民 106 年 8 月 18 日)。全民瘋世大運 機捷大改造讓人驚艷!。新頭殼。民 107 年 11 月 29 日,取自: https://reurl.cc/NRD65

13.許政榆 (民 106 年 12 月 10 日)。粉絲必搭!機場捷運打造專屬「五月天彩繪列車」。 聯合報。民 107 年 11 月 29 日,取自: https://reurl.cc/eOa9m

14.黃駿騏 (民 107 年 8 月 11 日)。桃捷結合電影節打造「桃影列車」 獨特體驗影迷嗨 翻。台灣好新聞。民 107 年 11 月 30 日,取自:https://reurl.cc/MNDZX

15.桃園捷運官網 (民 107 年 8 月 19 日)。【新聞稿】桃捷車站變身電影院 《52 赫茲我 愛你》放映會魏德聖與影迷同樂。民 107 年 12 月 2 日,取自: http://bit.ly/2AFibEa

16.桃園捷運官網 (民 107 年 8 月 11 日)。【新聞稿】桃捷列車包場看選片指南 獨特體驗 影迷嗨翻。民 107 年 12 月 2 日,取自:http://bit.ly/2AQ4hj1 桃園市政府 (民 106 年 12 月 11 日)。機場捷運 A1 站「桃氣歡樂耶誕下午茶」。自由 時報。民 107 年 12 月 2 日,取自:https://reurl.cc/1mzg9

17.楊淑媛 (民 107 年 4 月 3 日)。機捷月台設置擁抱點 超人媽咪登上桃捷列車當主角。 ETtoday 新聞雲。民 107 年 12 月 2 日,取自:https://reurl.cc/jGpqL

18.桃園大眾捷運 Taoyuan Metro (民 106 年 12 月 16 日)。民 107 年 12 月 20 日,取自: https://goo.gl/u3yAjf

19.劉建邦 (民 105 年 12 月 22 日)。2017 跨年晚會 搭捷運到場牢記 10 措施。中央通信社。民 107 年 12 月 6 日,取自:https://reurl.cc/XV3WD

20.桃園捷運官網 (民 107 年 1 月 6 日)。【新聞稿】 [當五迷和桃捷相遇]縮時記錄 旅途路程有限 機捷服務無限。民 107 年 12 月 2 日,取自:http://bit.ly/2AFij6C Skyrax World Airport Awards (n.d.)。2018 Survey and Awards Methodology。民 107 年 12 月 6 日,取自:https://reurl.cc/QbD9b

21.廣告企劃製作 (民 107 年 9 月 14 日)。三心六線 美好實現 ─ 桃園軌道交通新願景。 天下雜誌。民 107 年 12 月 20 日,取自:https://reurl.cc/xQXGN

文/紀懷超

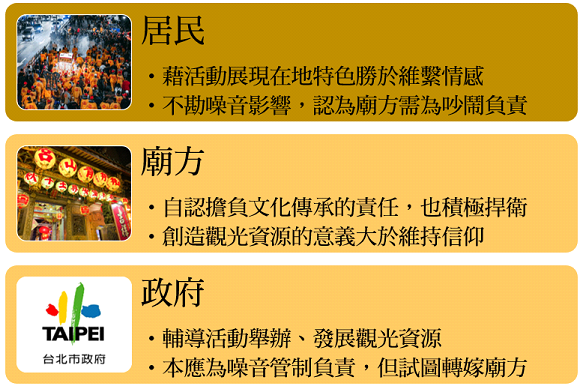

農曆十月廿三日是青山王聖誕的日子,位於萬華的青山宮每年都會在此時舉行為期四天的「青山王祭」,包括兩天的「暗訪」,用整晚走遍艋舺、加蚋的大街小巷;以及一天的「正日遶境」,俗稱「艋舺大拜拜」。百餘年來,青山王祭的熱鬧成為艋舺人的共同記憶。

然而2020年底在疫情趨緩、擴大舉辦165周年之際,部分信眾在晚上放鞭炮、製造噪音的行為,讓許多居民表示不堪其擾。網路上更出現許多批評的聲音,某些人認為青山宮有責任管控信眾的行為,不應讓繞境活動失序。甚至認為若廟方與信徒是藉由神明生日擾亂他人安寧,那不如不要有繞境活動。

這項爭議看似是傳統文化與物質生活的衝突,文化的代言人主張應積極展現內涵,而在都市發展下萌生的非傳統住民,則強調民俗活動固然重要,但仍不能逾越生活空間的界線。如果地理學的觀點來看,我們可以怎麼解讀彼此的互動關係,來幫助我們釐清爭議?

圖1:青山王祭盛況

我們怎麼從地理學看青山王祭的爭議呢?

地理學是研究「空間」的學科,擅長使用各種工具分析空間議題。而文化更是地理學研究的核心之一,透過探討地景形塑的過程、人地互動的權力關係去分析文化的本質。了解區域內不同角色的觀點,也是地理學很重要的素養。在青山王祭的案例當中,我們會先去探討都市化前後的變遷,然後從政治、社會層面去分析三者的立場和認知,理解他們對青山王祭的想像,幫助我們釐清爭議並找尋出路。

百餘年的香火與現代化的挑戰

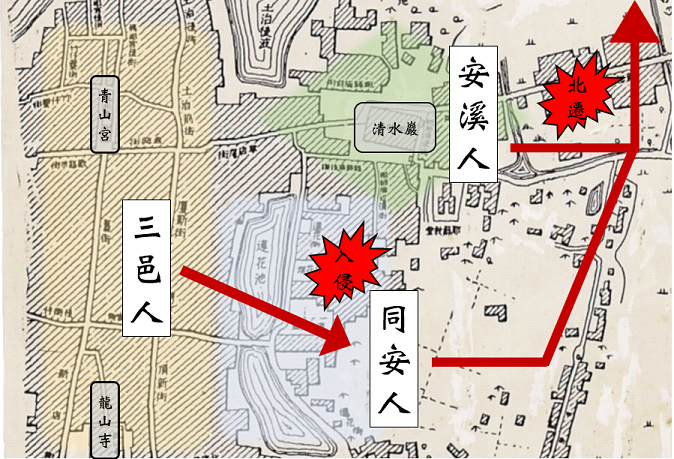

先從歷史的角度來看。在台灣早期的漢人移民社會,在開墾的過程中常會建立宗教設施,標誌其因同祖籍、姓氏、灌溉設施等而結合的地緣關係,承載先民開發的共同記憶。因此對居民而言,以其居住關係便有義務參與地方性的共同祭祀。艋舺青山宮的建立,正是來自於鞏固相同部族連結的一段歷史:1853年頂下郊拚過後,艋舺成為三邑人獨佔的聚落,居民在此建立主祀泉州三邑守護神的靈安尊王。靈安尊王具有地方行政神的神格,有服務特定族群的意味,也就是說其立廟的歷史意義在於鞏固傳統地緣社會。

圖2:頂下郊拚示意圖

而「繞境」本質上是以慶典來強化信仰的連結,在早期社會關係緊密的聚落,廟宇作為宗教設施,融入了居民的生命禮俗當中。靈安尊王有代天巡狩的職能,透過一年一度的夜訪與遶境,為居民趨吉避凶並驅逐瘟疫,廟宇與居民是共存的關係,信仰也能忠實反映出居民的身分與認同。

但經過了百餘年的現代化歷程,艋舺由傳統聚落成為了大都會的一隅。都市化帶來社會結構的轉變,以及新的社會分工體系,青山宮作為標誌性的文化地景,在傳統社會中居民、廟方、政府的想像是一致的,造就了百餘年的香火。但隨著現代化改變了社會結構,這三者對繞境的想像已經出現了落差,才導致了這次的爭議。這個落差會是如何?接下來讓我們逐一去分析。

究竟是誰的文化?以傳統自居的廟方

2020年12月8日,市政府偕同廟方召開記者會,針對青山宮的繞境爭議做聲明及檢討。記者會當中廟方態度十分明確,主委提到青山王祭理應是每個艋舺人的共同回憶,同時也是帶動百年來艋舺發展的動力,因此廟方有責任去捍衛這個傳統文化,並積極去傳承。

但真的該如此嗎?我們從這個論述來看,如果廟方捍衛青山王祭的目的在於延續這個「共同回憶」,那是否也暗示著,青山宮對於居民文化意涵,已經從傳統生命禮俗的依賴,經過都市化的變遷,轉化成了一種形式上的展演呢?這似乎也可以反映,居民對於青山宮的信仰連結也正逐漸淡化,尤其廟宇做為一種宗教場域的機能也隨著時間被抽離開來,只留下了「大鬧熱」成為大家的回憶。

圖3:市集節目表

對居民來說,青山宮又留下什麼呢?

廟方說大熱鬧是艋舺人的共同回憶,那艋舺人怎麼想呢?有許多網友表示其實並不反對繞境活動本身,而是信眾的失序行為,青山王祭仍是艋舺需要傳承的文化資產,但我們可以繼續追問,要傳承的是什麼呢?

我們從青山王祭的周邊活動來看,近年來主打的是一種可謂「復刻式」的文化展演,其中市集透過文創商品的包裝,試圖重現艋舺的原生意象:體驗復古穿著及一代流行飾品的「瞎趴穿搭」,並與大理服飾商圈合作行銷;「大飯桌」則是擺設多種在地美食,吸引民眾感受當地飲食文化。似乎可見的是,繞境對於地方的意義在都市化後出現了轉變,不再是以生命禮俗及宗教意涵為中心,而是利用帶動產業與觀光來呈現地方特色。也就是說,青山王祭作為展演地方特色的一種形式,其意義似乎更大於祭典的內涵。「艋舺要保存在地特色,但不要吵鬧」可以當作居民與廟方的共識,整體而言形式也更重於內涵。

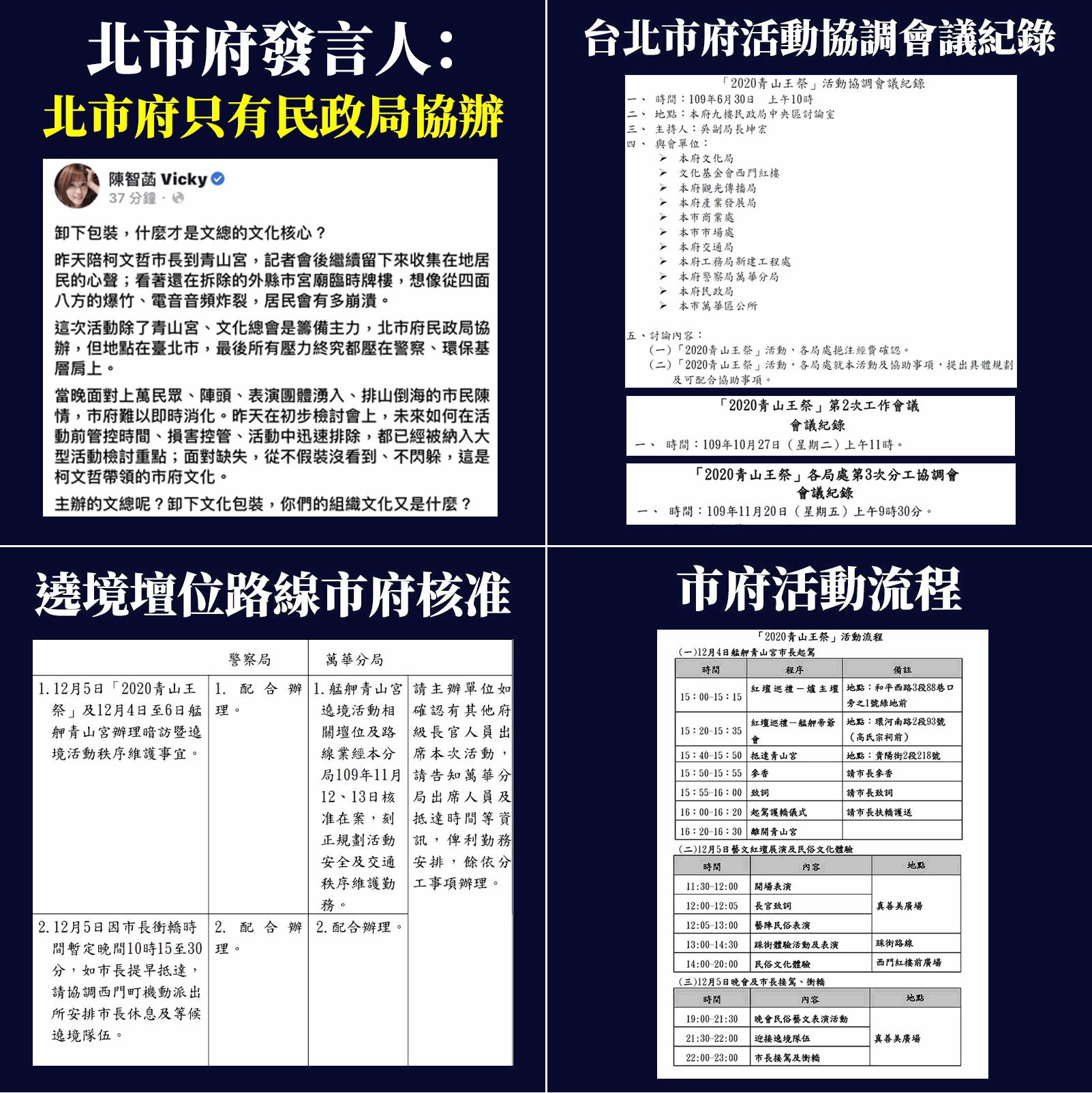

政府真的沒有責任嗎?

而政府需要為這次爭議負責嗎?政府勢必得扮演文化治理的角色/提供文化治理的方式,也是以公權力來介入活動,特別是廟方無從掌握的外部成本,都有賴於政府在交通、治安層面負責實質的管理。然而我們可以看到,在記者會當中市府卻沒說清楚執法的標準,態度曖昧不明。而在活動當天不少民眾致電1999反映噪音時,更直接以語音告知請轉洽青山宮廟方,似乎帶給人一種無意主動介入活動管理的感覺。但事實真的是這樣嗎?

事實上早在6月,市府就成立了跨局處專案小組,作為活動的指導單位,並召開了多次工作會議。從專案小組的工作會議記錄來看,與會局處眾多,規劃過程中也挹注不少經費,為發揮更多的觀光效益。但卻在活動究責時選擇迴避爭議,去強調廟方的自主性,同時責任也在廟方積極的態度下移轉過去。市府選擇撇清活動中權責劃分的模糊地帶,但此地帶實際上卻是廟方無從掌握的,這樣的做法是否妥當?市府真的沒有責任嗎?

圖4:市府與青山王祭關係

青山王祭何去何從?地理學扮演什麼角色?

透過地理學的視角,讓我們理解了民眾、廟宇、政府三方面對繞境活動的認知後,能夠如何為青山王祭找尋出路?地理學並不會讓我們給出一個標準的答案,只能期許在廣泛理解相似的議題後,再思考更佳的行動方案。例如台南市從2007年開始補助青少年家庭在家「做十六歲」,將傳統文化再次融入居民的生活紋理,加深對在地文化的實質認同,而不是只停留在形式上的展演。這些都能夠作為地方的借鏡,去尋找更好的平衡點。地理學不像其他學科擁有深厚糗扎實的理論知識,但最大的特色是能跨領域地讓我們用多元的視角去關懷地方,並整合各種工具去解決問題。在釐清繞境的爭議後,關於該何去何從也沒有標準答案,就留給讀者去思考。

圖5:市府與青山王祭關係

參考資料

1.林美容(1981):由祭祀圈到信仰圈──台灣民間社會的地域構成與發展,中國海洋發展史論文集(三)97-101

2.劉思吟、朱文一(2020):台北市艋舺青山王祭典遶境範圍與城市空間分析,弱勢空間45

3.台視新聞youtube頻道,平息民怨青山宮道歉 柯籲鞭炮噪音時間需控管【最新快訊】,取自https://www.youtube.com/watch?v=iof0MpPZylk。2021年2月10日

4.中華文化總會,2020萬華大鬧熱市集,取自https://www.gacc.org.tw/p/2020RoarNowBangkah-market。2021年2月10日

5.王志弘等(2011):文化治理與空間政治,275-276,臺北市:群學

圖1來源:青山宮管理委員會 https://travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/22092

圖3來源:中華文化總會 https://www.gacc.org.tw/p/2020RoarNowBangkah-market

圖4來源::台北市議員吳沛憶臉書 https://www.facebook.com/Pay1Pay1/posts/1411995759192120

文/魏君哲

自1950年代以來,臺灣進入了工業化的時代,進口替代–出口擴張–重化工業–高科技產業,是耳熟能詳的發展歷程。而在賺進大把鈔票的同時,所犧牲的卻是自己的家園,鎘米、水俁病、痛痛症,經由環境接收的重金屬汙染,最終也反撲到人類身上。

現在的我們也許沒有能力去處理大型的問題,但依舊可以從小地方開始做起,從自己到家人朋友、同儕師長、社區及鄰里,觀察生活中的細節,正視這些被隱藏的麻煩。因此我們邀請了目前任職於臺北市懷生國小的老師,她曾與北一女的學生一起進行撿菸蒂活動,藉此將環保的理念結合課程帶給學生。

環境教育的起點

一個理念的出現,並非憑空就能冒出,而是經過長久的時間,不斷觀察累積所產生,當認知到這樣的問題存在,也才有動力去實踐它。陽明山作為國家公園,對環境的維護有一定的標準,但一下山地來到市區,就能明顯的看見兩地的差異。進入教育界,從學生身上觀察到,都市孩子與自然的距離其實非常遙遠,露營、爬山這些休閒活動都只是停留在表層的階段。因此萌生最初的想法是,「與大自然做連結,觀察自然跟城市跟人的關係。」

這是機遇,也是機會,2018年接觸到由外國人組成的團體,進行淨山淨攤的活動。令人感到奇妙的是,他們比我們還關心我們的土地,認為說「我們都是地球的一份子」,並不需要分你我,是「地球村」概念發揚。從自己先開始改變,然後發現是可以被改變,意味著這些孩子只是缺乏契機與教育。

小學的「綜合活動」課程,有各式各樣的議題讓學生進行省思,便將環保議題定為主要理念,從自身曾參與過的活動講起,「也許他們沒有實際參與活動,但至少有人有這樣的經驗。」自己做過之後,才有辦法去介紹給學生。環保這件事,每個人多少都能闡述個大概,但對小學生來說,他們需要一個推手,帶領他們去接觸,畢竟從他們的角度,或許並不知道環保可以「選擇去從事」。

菸菸一息的臺北市

「身教重於言教」,除了接收額外的資訊,更重要的是身體力行,如同做實驗一般,去參與每個過程。最初是想帶著學生去淨灘,但有鑑於種種因素,包含安全、時間控管、距離的限制、垃圾的體積與分類問題,於是選在社區做環境維護,從學生的生活空間慢慢擴展,並結合北一女的學生進行撿菸活動,藉由上課時間向同學說明行動的目的,並分組帶到街上讓同學們去看看第一現場的狀況。

圖1:上課過程、藉由簡報的方式讓學生了解行動的理念與目標

依照淨灘的統計上來看,菸蒂的數量也是居高不下,體積小的緣故使得一般人容易忽略它,也令有心人士更隨心所欲地丟棄。但多了人手就多了力量,每個學生就像一條延伸的線,在他們的生活中會遇到很多對象,父母、同儕、又或者是早餐店阿姨,當看見學生們在對這個社區付出努力,也許就能增加其他人對環保問題的觸及率。環境教育不像是一般的課程,講些觀念就有所收穫,希望用主題性的方式聚焦問題,也盡可能地讓他們去「實踐」。

圖2:實踐、學生們觀察著各個角落,搜尋被遺落的菸蒂

清掃過後,當下的街道確實乾淨不少,也有許多人看見這些學生,而撿起地上的菸蒂,但這也只是「治標不治本」。設計去野外的計畫中,搭配撿菸蒂的主題,最終目的地是文化大學後山夜景區那滿地的菸;然而,在走去山頂的路上,觀察周遭的環境時,也是十分髒亂,時不時可以看見有人亂丟垃圾。即便是在景觀區,情況也似乎沒有好轉,意味著持續的撿垃圾無法解決問題,真正的問題在教育。

圖3:淨山活動、一路上依舊可見沿途充斥著垃圾,為了山林而努力著

真的可以使街上菸消雲散?

菸蒂確實是造成環境問題的原因之一;一手、二手、三手菸也會使身體出現疾病,而當學生撿菸蒂的同時,也在危害他們的健康。進行多次的活動後,學生也有得出一些結論與可進行的計畫。街上之所以會有菸蒂,在於缺少可丟棄的地方,便開始著手設計菸灰缸,並用廢棄物組裝,在未來計畫與商家合作,進行放置與管理,並於日後上街訪問這些吸菸者,是否會將菸蒂丟棄於此,且期望能和里長討論以擴大規模。

藉由小朋友的力量去遊說,和商家談判也多了一些討論空間,畢竟大人在面對小孩都會比較心軟,加上是對社會有正向貢獻的行動,成功的機率也應該能提升許多。而當北一女學生號召淨街的新聞出來之後,這也是一個可以用來推波助瀾的機會,讓社會上更多人知道,我們的下一代也正在為環境付出心力。

教育與永續發展

在講述一個新的觀念時,較好的方式應該是「經驗談」,真正實際去參加過一件事,不僅增加了許多的說服力,也可以加入自身對事情的體會,內容也更加豐富生動,也因此當學生在談這個議題的時候,能有更多的熱忱,也有較高的機動性,他們會願意去嘗試這樣的活動。循序漸進的推廣與宣導、親力親為參與活動、帶領學生實際操作,各種的嘗試,多方面接觸。

環境教育的內容,基本上是無遠弗屆,也不用太強求面面俱到,從一般人的生活來看,不可能無時無刻都在從事環保,也需要有一般的生活,工作、上班、休閒娛樂,與其說去參加淨灘淨山的活動,不如從附近的社區開始著手進行,就像老師所計畫的活動。社區的範圍,可能是一個里,一個學區,或者是一棟公寓,找幾個志同道合的朋友,比起遙遠的山林,可行性也提升了不少。

觀察都市的社區關係,會發現是相對薄弱的,快節奏的生活步調,讓生活就像是走馬看花,與社區居民的聯繫也因此變低了不少。確實,從網路上可以搜尋到不少關於環境保育的案例,但僅只有幾個人在付出是遠不及日常所造成的垃圾量。實際上很多人並不是不願意去從事,而是他們缺少一個開頭,需要一個能帶領他們的人出現,像是北一女的學生,藉由社群媒體的推展,慢慢在日常生活中發酵。而身處108課綱的學生,比起舊課綱的學生多了些自主學習的課程,不妨可以試試在計畫小型的活動,從身邊最親近的人開始,不斷吸引擴大群體,最終能與社區的居民一同進行。

參考資料

1.溫富榮 (2018)。臺灣教育評論月刊–一所國小環境教育融入課程之實踐與分享。擷自: http://www.ater.org.tw/journal/article/7-11/free/09.pdf

2.李永展 (無日期)。永續發展。擷自: https://www.greenschool.moe.edu.tw/_userinfo/green/EEArea_eduresource/19969/04%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E7%99%BC%E5%B1%95.pdf

封面、內容圖片來源:李真儀攝

實地訪談紀錄:https://drive.google.com/file/d/1eZMdjGJ6YBskiwuHfl6oFEwTYIvoQvI3/view?usp=sharing

文/王睿嶸、張恆

台北龍山寺旁的西昌街裡,瀰漫著中式傳統藥草的香氣。走進這條短短的小巷子裡,你會赫然發現自己置身於一個奇妙世界,街旁的店舖門前各個掛滿了青青藥草,仔細一看,老闆們身後還有一排排古銅色的草藥櫃,在昏暗的光線下閃爍著奇異的光彩。置身在傳統氣息如此濃厚的空間中,不禁讓人納悶:這麼特殊的地景,是怎麼發展到今天的?上個世紀流傳至今的藥草文化,又是如何回應現代化的變革?今天,我們將從濃厚的歷史來源起頭,細細品味青草巷產業發展的過程。

「草」根性十足的診所!古老的民間醫療文化

首先,讓我們回顧百年前的萬華。「一府二鹿三艋舺」這句話耳熟能詳,是艋舺在清領前期地位的寫照。在當時,一個聚落的形成所不可或缺的元素就是信仰,而艋舺做為北台灣的經濟命脈,聚集了大量的移民,北台灣數一數二的大廟「龍山寺」也就坐落在這人文薈萃之處。

龍山寺的功用繁多,不僅是信仰中心,在當時還有提供求藥籤的服務。在醫療相對不發達的當代,若遇上疾病纏身,民眾往往選擇根據寺廟裡求得的藥王籤在左近的中藥行解籤、抓藥,一方面是因為傳統信仰深植人心,另一方面也是因為當時的平民實在難以負擔高額的醫療費用。

中醫上「青草藥」的功用在於輔佐中藥發揮藥性以及調養生息,因此當時在龍山寺附近除了中藥行,也常有販賣青草藥的流動攤商。龍山寺的藥王籤隨著口耳相傳的口碑保證愈發出名,對附近中藥、青草藥的需求也逐漸增大,原本屬於流動攤商的青草藥小販為了更好的生意,也紛紛選擇在寺旁定下,這才形成的我們熟悉的「青草巷」。

西醫至上?青草產業的沒落

到了日治時期,當時崇尚西學的日本殖民政府引進了西醫的知識與技術,使青草產業第一次正式地受到了政府的影響。初來台的殖民政府注意到了台灣的傳統中醫及中藥材在民間扮演的腳色,他們並不認可如此欠缺科學實驗精神的醫療方式,也不希望中國傳統文化持續在當時的台灣社會發揚扎根。不過為了更了解台灣的民俗文化以利統治,殖民政府仍整理出了各式各樣關於漢醫及中藥材的資料。

在此之後,藉由設立西醫學校、政策實施等手法,殖民政府漸漸把「西醫較為優越」的觀念植入台灣人的心中,這就是日治以來「揚西抑中」的手法。然而總體而言,殖民政府的殖民政策無法從根本上改變台灣人民的觀念。總督府的一系列舉動並沒有對中藥及青草產業造成太大的影響,青草藥仍舊是臺灣本土醫療文化重要的一環。

國民政府來台之後,對中醫的存在放寬了限制,也從中國進口中藥草,與當時普羅大眾主要的醫療選擇相互呼應,隨著時間發展,青草產業更在民國七、八零年代一度達到最興盛的時期。

不過,在民國八零年代以後,政府的態度及政策開始對青草巷的發展產生了負面的影響。政府希望能嚴明的區分食品與藥品,因此制定了更嚴格的法規以控管如青草這般定位模糊的中藥草,青草藥大部分被歸類在「保健食品」的項目中。以保健食品作為出發點的產品,不能宣稱有任何療效,只能列出對身體健康的各種益處,簡單來說,青草巷裡販賣的青草被剝奪了「藥」的名目。雪上加霜的還在後頭,政府禁止了藥籤的使用,使龍山寺的名氣再也無法直接的幫助青草街創造生意,使的青草銷售量受到了重大的影響。

政策對青草巷的生態、地景所帶來的改變的確頗大,也的確造成青草巷的店家在規定上無法施行效用的宣傳,然而真正壓垮青草巷的最後一根稻草,卻是隨之而來的,一般民眾的醫療保健觀念從根本上所發生的變化。隨著健保制度的實施,民眾就醫的成本大幅下降,沒錢看病的情況也逐漸減少,於是他們便較能選擇去醫院及診所看病。在這樣的過程中,「生病要去有執照的醫療場所治病」這個觀念逐漸深植在人們心中,也確實的使青草巷淡出新一代台灣人的醫療選擇。

人文地理學的思考?產業發展背後的脈絡

政府為甚麼要大力地推行「揚西抑中」的政策?倘若是在日治時期,可以已總督府「去中國化」的施政方針來理解,那麼到了國民政府時期,為何會延續並貫徹這樣的理念?八零年代後推行的有關食品醫藥衛生的法律,有意無意地壓縮了青草產業的發展,被歸類為保健食品的青草藥再也無法恢復「救命街」的榮光。政府在制度面做出的變革,正是民眾醫療觀念轉變的最大推手,那麼究竟是在怎樣的脈絡下,使的政府會選擇這樣的施政方針?

觀察青草巷的空間中的權力結構,發現影響青草巷的興衰的權力主要分為三大項:傳統、信仰、以及政府。從清領時期前就已存在的青草藥文化,與漢人帶來的移民信仰交織並蓬勃發展。日治與國府時期以降,青草產業的興衰趨勢開始受到政府刻意的行為影響,政府的力量間接操控了青草巷的命運。

在瞭解青草巷的來龍去脈以後,做為地理系的學生,我們所思考的是,這一連串的改變背後的推手究竟是甚麼?從當初選址的邏輯,到全盛時期的救命街頭銜,再到民眾觀念的轉變所導致的青草產業的衰退,青草巷在每一個階段的轉變都有著值得深思的箇中原因。以時間的角度看青草巷的發展,我們會發現上述三者在各自的時代對這個空間與生活在其中的人發揮著不同的作用力,在不同的時代主導著人們的觀念,也影響著他們的選擇。藉由青草巷的故事,我們可以發現,在解讀事件的時候,適當理解整體的脈絡,看似簡單的事情也會有截然不同的一面。

文/林宏祐

臺灣的山林從來就不存在美國的荒野想像。圖片為作者於今年二月在新竹的深山所拍攝,除了在營火痕跡旁的現代裝備外,還可見一些石頭堆砌的牆壁,為日治時期的駐在所遺跡。為了鎮壓與監視泰雅族的行動,日本政府在警備道沿線設立駐在所,配置警力。即便是在今日交通難以企及的地區,依舊存在著近百年的人類活動痕跡。

在進入文章前,想請各位回想一下:大家第一次走入自然(登山、溯溪、滑雪,或甚至僅是到高山上看看風景)是甚麼時候,在那個當下又體會到了甚麼?以我為例好了,在家人的引領下,尚在幼稚園的階段便已在山中聆聽蟲鳴鳥叫,走在鬆軟的松林步道上。儘管跌跌撞撞,需要大人的攙扶,我很享受山中的那份寂靜。不是說山中都沒有任何動物的聲音,但身在山中,不會時常有交通工具從耳邊呼嘯而過,也不會時時聞到刺激、擾人的味道。在山中,清新的空氣、悅耳的鳴叫、以綠為主的景觀鋪展在眼前,而處在同一空間的人們亦不多。那個時刻所感受到的,我想也是美國十九世紀提倡「荒野」不遺餘力的梭羅(Henry David Thoreau)、繆爾(John Muir)等人在美國西部生活、探險時的感受吧!

疫情時代下的登山活動

時間來到西元2020年,自從全球疫情升溫,各國紛紛祭出類鎖國政策後,鑒於出國成本大幅提高,熱愛出國旅行的遊客只能轉向國內,尋求合適的休閒活動。恰好地,隨著網路社群平台不斷推陳出新,許多網美、網紅透過ig、臉書等宣傳觀光景點,加上2019年底政府頒布「開放山林」政策,入山的管制逐漸鬆綁,許多過往因為申請的行政程序複雜而影響大家入山意願的地方,也因為政府措施的便利而開始吸引民眾前往。此外,政府宣布2020年為「山脊旅遊觀光年」,意在透過山脈旅遊的推動,促進國人對台灣山林的認識,兼顧山區民眾的生計與環境保育。在政府的山林政策與社群平台的推波助瀾下,進入山林從事休閒的人數暴增,以往僅有些許登山客會前往的地方、路線等,也出現大量民眾蜂擁而至的現象。若從臺灣民間與官方對山林環境的態度演變來看,越多人進入山區活動意味著資訊不再封閉,而為了能夠安全進出山區,具備專業登山能力的網紅與戶外用品店也隨之推出各式各樣的登山講座,宣導戶外活動的安全。上述轉變固然是一件好事,但畢竟願意花時間、金錢加強能力的人並非多數。根據內政部消防署於2020年的統計,因從事山域活動受傷而尋求救難人員協助的案件數,比前一年多出一倍以上,其中迷途是主要的山難成因。另外,除了山域事故案件的增加,各地山區也紛紛傳出人為垃圾數量遺留山中的景象。上述事件的發生,讓部分人士不斷呼籲大家要保護環境,許多從事登山活動多年的人也在網路上強調「山的原始性」,以所謂的「人跡罕見的山林」作為媒介,強調唯有正確的觀念與專業能力才能游刃有餘地體驗登山的樂趣。

地理學如何看?

在地理學領域中,對於自然(nature)與荒野(wilderness)的討論不勝枚舉。究竟何謂是自然,而網路公知所主張的「山的原始性」所涉及的「荒野」概念又是從何而來?

地理學中有關「自然」的想像,緣起於地理大發現與啟蒙時期。當時的地理學知識多半來自於各國的探險與航海,對歐洲人來說,「自然」相當於離人類遙遠的地方,如叢林或荒野,或者近代的國家公園或自然保護區。然而,對二十世紀以後的地理學家而言,已經很難發現純粹的「自然」了。

十九世紀的美國,受到英國工業革命的影響,而漸漸在其領土上大興土木。當時美國中西部平原與森林裡仍有相當多的原住民,他們的生活習慣與美國東部的盎格魯—撒克遜白人大相逕庭。然而,美國政府逐漸向西擴張勢力,由於大型工程的需求,大量林木被砍伐,河水遭到截留以供工業與生活用水,中西部的森林與生態環境開始遭到汙染。文學家梭羅在其著作中,提及人們對濫墾、築壩等對環境的大規模破壞,因而大力提倡自然保護(preservation)。「自然保護觀」以人類與自然的二元化為核心,主張人類活動應盡可能地遠離自然世界,讓「荒野」得以存在。原是被人類視為是無法作為資源利用的無用之地,在梭羅與環境保育人士的倡導下,形象開始改變,變成具有原始美感、能夠淨化人類身心的「荒野」。繼梭羅後,被後世譽為「國家公園之父」的繆爾強調自然維護的急迫性,並敦促政府頒布森林保育政策,「國家公園」便是在這樣的脈絡下所成立。不過,政府與民間對荒野的支持,對原住民來說,漸漸成為威脅。在美國脈絡中的荒野與國家公園的概念中,缺乏人類的存在,身在其中的原住民便遭遇主流社會的驅離,迫使他們離開長期定居的領域。當國家公園運動推廣至東亞地區,臺灣、日本承繼了美國的荒野想像。在西元1980年代玉山、雪霸等高山國家公園創立之時,內政部與相關單位並未知會地方的聚落,導致自然保留區、國家公園等機關紛紛成立後,於國家公園邊界的原住民社群,在國家公園法的嚴格規範下,日常生活嚴重地受到限制。直到重視地方參與的近十多年,國家公園與其他政府機關才願意與原住民社群溝通,嘗試打造出多方互利的模式。

從荒野出現的歷程,可以看出「荒野」或是「大自然」並不是自然而然形成的。它有明顯的人為建構的痕跡,由人類自行定義何謂荒野;在自然保護的脈絡下,自然環境應該維持現狀,減少人類對其的干涉,但同時間接地排除與切斷原住民與土地、環境的連結,使他們成為失根的群體。

回到最根本的問題:當人們在「大自然」中體會到不同於都市生活的心靈刺激,或是當我們希望走進山林的遊客都能維護「自然」時,我們所指涉的「自然」究竟是甚麼?是純粹有山、有河、有動植物的生態環境,猶如十九世紀美國文學家提倡的「荒野」想像?還是在我們的「自然」裡,人是不可忽視的群體?我認為在當今的臺灣社會,大多數人仍對大自然懷有荒野的想像。從登山活動的潛規則,例如對動植物、岩石等的崇敬,到「人們走入山林即是在破壞環境」的論述的出現,都反映著大自然在人們心中的神聖性。不過,也有一群人藉由山林與戶外教育的推廣,引領社會重新認識島嶼的山海,建構人類與大自然共存或成為一體的圖像。

疫情肆虐的一年,仍未有停歇的跡象。臺灣防疫的成功讓大家得以在無法出國的今日,仍得以自在地享受戶外活動。為數可觀的人群進入山林,雖然引發許多可以避免的山難與憾事,但我們也在從事山域活動的同時,看見不同社群對山林、自然的理解。

文/黃靖涵

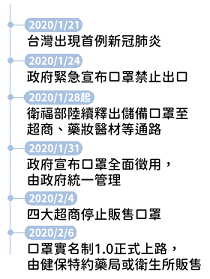

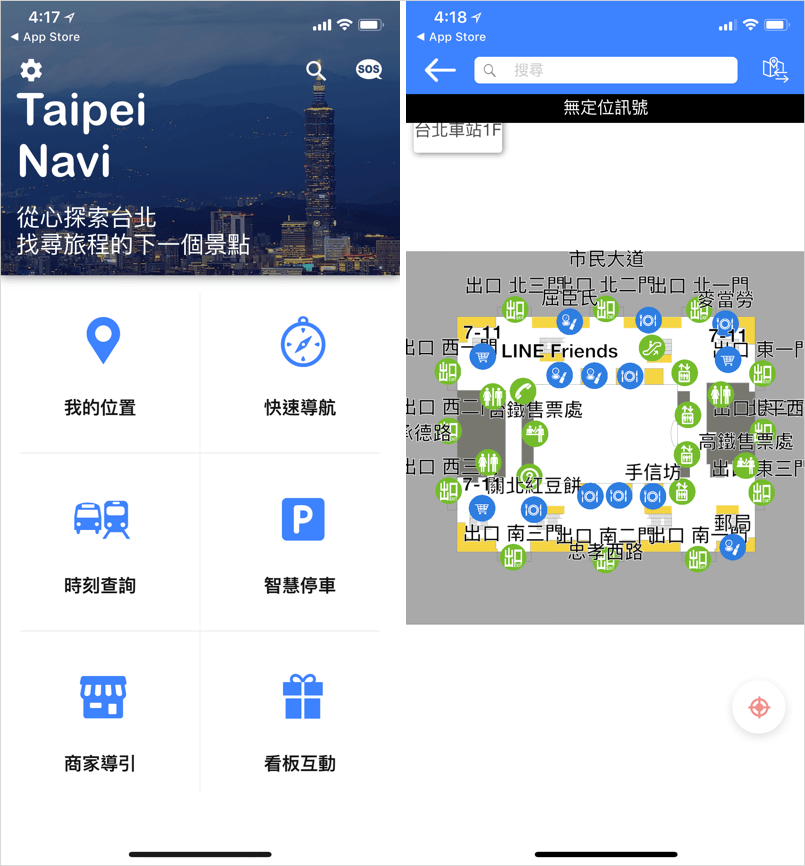

2019年末,新冠肺炎於全球各地大規模爆發,並在2020年初引起民眾恐慌而造成口罩搶購及囤貨的現象,在供不應求的狀況下,口罩市場失去秩序導致口罩價格飆升。面對這樣的「口罩之亂」,台灣政府開始執行一系列口罩相關政策。

圖1:台灣口罩重大政策時間軸

存活不到60小時的超商口罩地圖

2020年2月2日上午八點,一名軟體工程師吳展瑋(Howard)悄悄發布了「超商口罩現況回報」地圖,以Google地圖為底的畫面上標示出附近超商的位置,再分別使用不同顏色表示口罩數量層級,紅色代表「售完」,黃色為「量少」,而綠色則是「充足」,透過地圖清楚地呈現口罩存貨狀況。

Howard表示,在製作口罩地圖時碰到的最大瓶頸是超商定位,雖然可以透過爬蟲程式網羅超商地址,但是缺乏經緯度圖資便無法在地圖上呈現。於是於是他利用Google地圖提供的服務「Google Maps API」(API,Application Programming Interface,應用程式介面),將超商的中文地址轉換為經緯度座標。透過網友的回報,口罩地圖得以更新及運作,Howard認為若超商願意公布進貨時間與存貨數量,便不需要人工回報且能更準確即時地接收資訊。

由於2月6日上線的口罩實名制,自2月4日起四大超商停止販售口罩,超商口罩地圖因此終止服務。為了因應口罩實名制,政務委員唐鳳與民間工程師聯繫,藉由台灣開放原始碼社群「g0v 台灣零時政府」,以公民參與的方式著手開發「藥局口罩採購地圖」,改為由政府提供口罩庫存後端的資料,便無須仰賴民眾人工回報。

空間分析的應用

透過口罩地圖,我們可以輕易地查尋口罩及藥局的空間資訊。空間資訊其實是無所不在的,在日常生活中我們每天都會接觸空間資訊,例如我現在在哪裡?附近的餐廳該怎麼走?通常我們都會打開Google地圖來獲得這些問題的答案,而我們所接收到的訊息就是空間資訊。我們在某個地點進行了某些活動,或是從一個定點移動到另一個定點,這些過程也都會持續的創造空間資訊。隨著行動裝置的普及,我們已經可以十分便利地查詢及記錄所關心的空間資訊。如果要前往住家附近的藥局購買口罩,該如何依情況選擇最合適的藥局呢?以下是三種空間分析方法的應用。

◎最佳路徑分析 (Optimal path)

最佳路徑分析是利用電腦快速運算的功能,依照使用者需求,規劃出兩點之間的最佳路徑。

https://subcover.github.io/GIS-Analysis/1-Optimal-path.html

若想要尋找最短路徑,則應選擇A藥局。

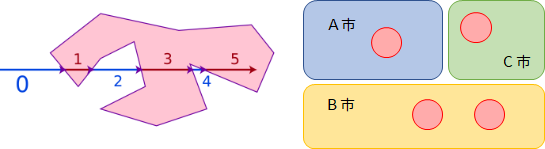

◎環域分析 (Buffer)

環域是以點、線、面等空間單元為中心,在一定的距離內環繞該空間的區域。利用環域分析,可以呈現出某種現象的影響範圍。

https://subcover.github.io/GIS-Analysis/2-Buffer.html

環域考量直線距離,因此B藥局最為合適。

◎疊圖分析 (Overlay)

疊圖分析是將比例尺、座標、投影系統相同,但具有不同主題的地圖加以疊合,藉此找出符合特定需求的地區。

https://subcover.github.io/GIS-Analysis/3-Overlay.html

若橘色為pm2.5大於100 (μg/m3)之區域,欲前往pm2.5小於100之區域,則應選擇C藥局。

除了查詢空間資訊以外,可以進一步將空間資訊做整合,並使用空間分析方法了解資料初步的概念,或是將統計量視覺化為圖表,如折線圖、直方圖,讓這些資訊更一目了然。而在科技更加方便的這個時代,我們可以很輕易地利用軟體直接將空間資訊呈現在二維或三維的地圖上,視覺化過後的資料更直觀且容易理解。以下將關注焦點縮小至臺北市的730間健保特約藥局,利用點資料分析藥局的分布情形、群聚位置、區域與屬性值的關聯性等空間議題。

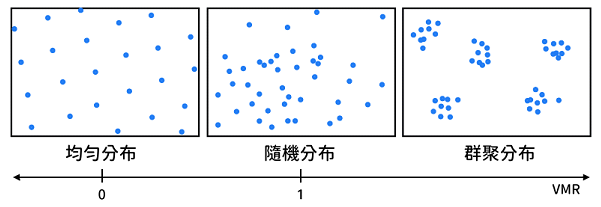

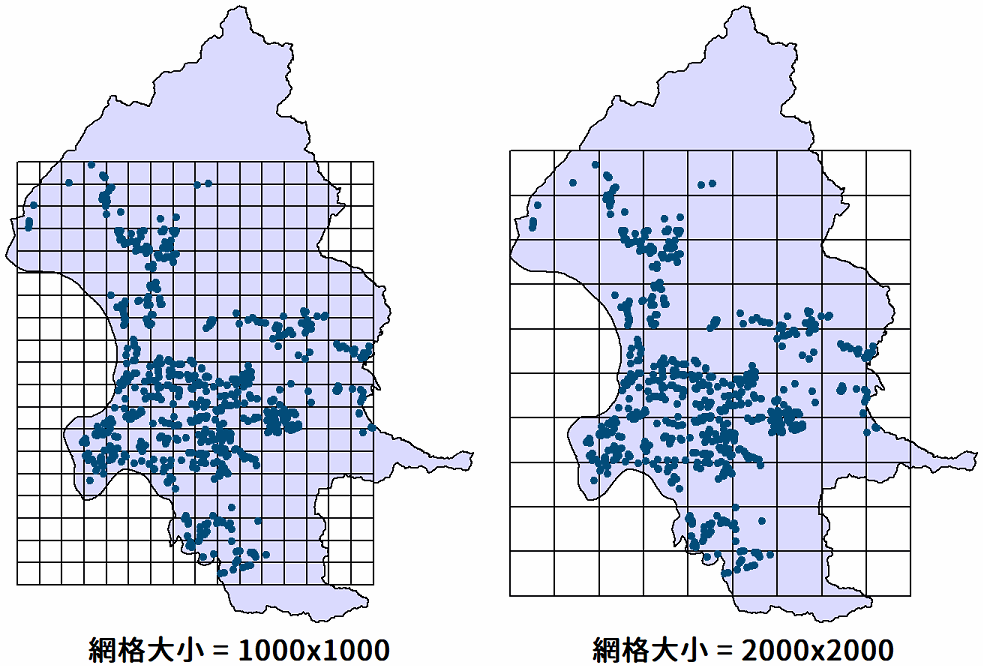

◎樣方分析 (Quadrat analysis)

樣方分析為偵測點事件的空間群聚方法。首先在研究區域上套疊數個大小相等的網格,計算每個網格內點資料的個數,再計算出整個區域的平均數與變異數,若平均數與變異數相等,則點資料在空間的分布型態為隨機分布,代表事件不會受到區域的差異影響分布;若變異數大於平均數,則為群聚分布,表示事件在空間分布上有明顯的聚集。

圖2:點型態分布

圖3:不同網格大小所呈現出的結果

取網格大小為1000*1000,則每個網格的平均值為730 / (16*19) = 2.4 間藥局,變異數為19間藥局,而變異數與平均數的比值 VMR(variance/mean ratio)為19 / 2.4 = 7.9。根據圖一的點型態分布,因為VMR遠大於1,則可判斷該分布為群聚分布。

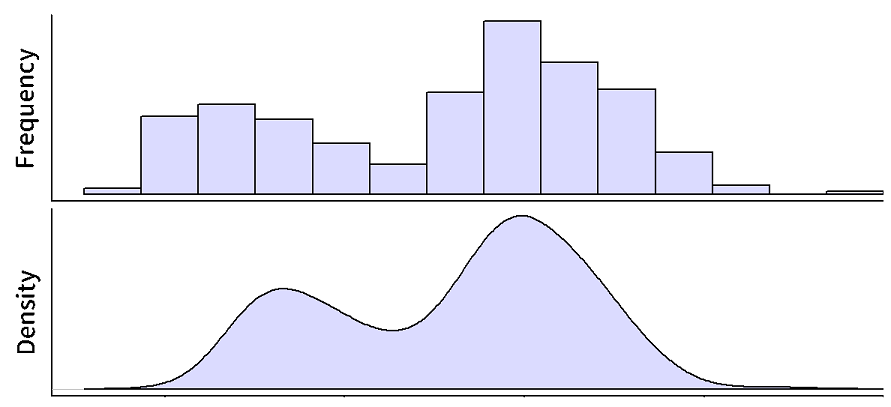

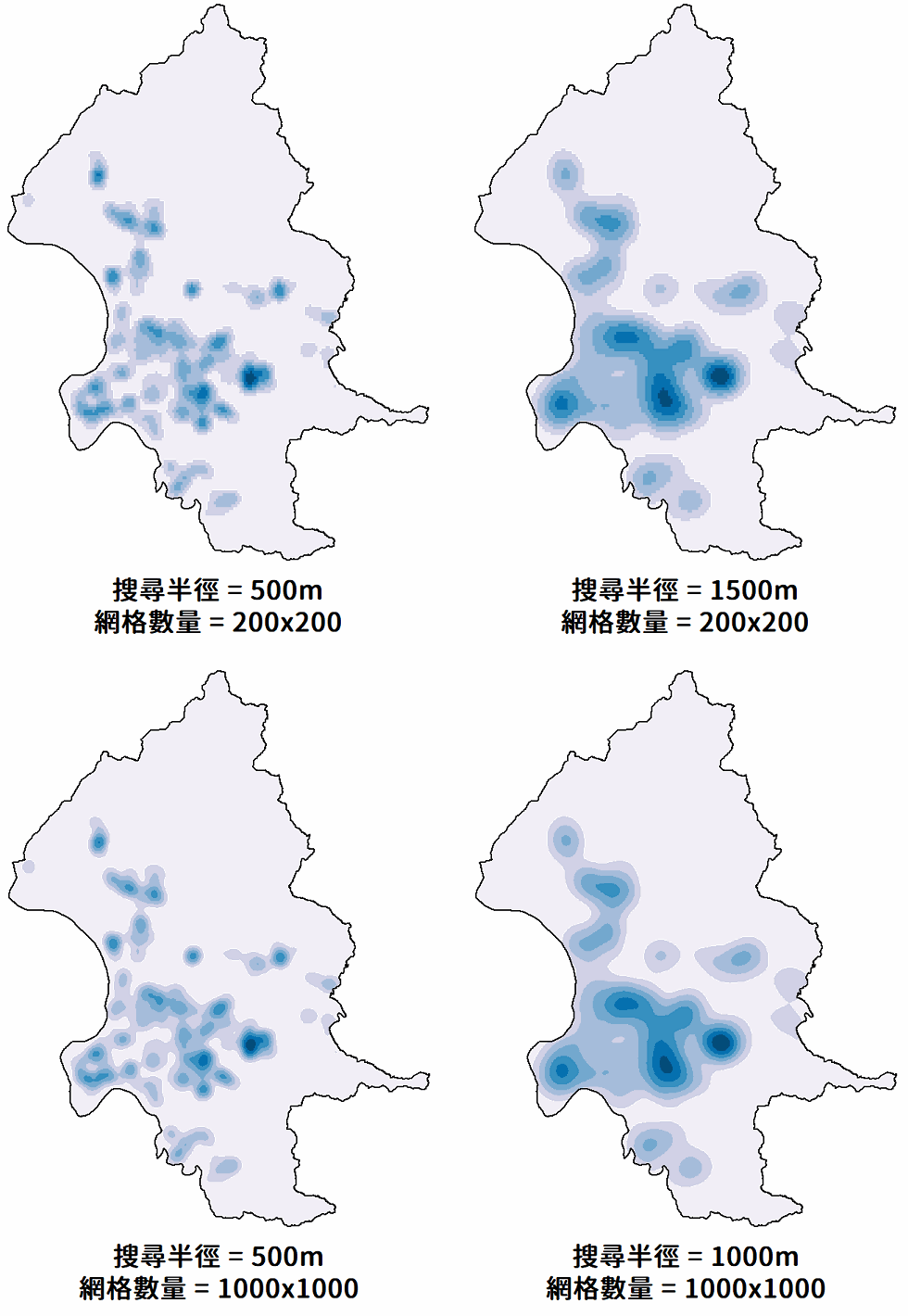

◎核密度分析 (Kernel density estimation)

核密度分析為找出點事件的群聚熱區方法。延伸自樣方分析將網格套疊於研究區域的概念,在圖上建立均勻網格後,以網格為中心點畫出搜尋半徑為r的圓形。計算圓內的密度後,把計算值疊加到網格上,便可得到群聚趨勢的連續面。

圖4:核密度分析將有限的離散資料轉換成連續資料

圖5:不同搜尋半徑與網格數量所呈現出的結果

資訊透明的便利與困境

台灣口罩地圖的成功案例也獲得了各國政府的關注,例如日本東京政府便參考協同合作的模式,與民間社群「Code for Japan」攜手合作,開放確診病例、地鐵搭乘人數、政府訪客數等資料,讓社群建立疫情分析網站,使民眾能夠更快速掌握疫情動向,開發者更開放原始碼,讓日本其他地方政府也能迅速跟進。而南韓政府則是直接複製台灣口罩政策,採用口罩實名制並釋出藥局與口罩等所需資料的API,使開發者能夠運用開放資料快速活用。

台灣的開放資料仍面臨許多挑戰,包含品質、制度與隱私等方面。其中資訊透明所帶來的隱私問題更是在此次疫情備受討論,各地病例數據與移動軌跡的公布與否引發各方爭論不休。衡量個人隱私與公眾利益熟輕孰重之際,應當建立完善的監督機制以獲得最佳解答。

結語

口罩地圖的出現降低了資訊不對稱所造成的資訊搜集成本,透過地圖就近選擇口罩庫存充足的藥局也能減少耗費的時間成本,而此次由民間工程師先行開發,政府隨後參與合作的模式亦是公民科技的體現。地理學將思考事物的角度躍升至立體的空間,我們可以透過地理的思維去理解資料的分布現象、時空變化、區域特徵及因果關係,例如使用樣方分析得知藥局的聚散模式,利用核密度分析了解事件的群聚趨勢。除了貼近日常生活的路徑選擇以外,空間分析也可以應用於參與解決疾病擴散、設施選址等社會議題,而地理學作為一門跨領域的學科,亦可以進一步將空間資訊視覺化,透過視覺的傳達,我們得以與更多領域對話並開啟無限的可能性。

參考資料

1.陳芳毓(2020)。【口罩下的人#01】自製「超商口罩地圖」的工程師:地圖上線6小時,我收到60萬Google帳單。檢自:https://futurecity.cw.com.tw/article/1239

2.陳君毅(2020)。超商口罩地圖工程師坦言「聯繫上唐鳳」,實名制將上路…他們打算怎麼做?。檢自:https://www.bnext.com.tw/article/56453/mask-in-pharmacy-2020

3.翁芊儒(2020)。【科技抗疫實例:臺灣開放資料】口罩地圖應用吸引他國仿效,但也凸顯臺灣開放資料4困境。檢自:https://www.ithome.com.tw/news/137905

4.陳國川編(2017)。普通高級中學地理第一冊。新北市:龍騰。

5.溫在弘(2015)。空間分析:方法與應用。臺北市:雙葉。

文/游孟純

2020年COVID-19疫情爆發,至2021年仍未平息,在此期間,人們的生活無不受到疫情的影響,而針對這次的疫情,學界也做了許多的研究與討論。透過本文,我們希望對於本系有興趣的高中生們,可以知曉本系中所學之空間分析如何應用在傳染病擴散的主題上。此外,我們也同時希望藉由本文,讓社會大眾更認識本系所學之空間分析可以如何提供一個管道來識別傳染病擴散的過程,以及得知分析結果的價值如何反應在疫情防範之上。

相關文章與討論

針對本次COVID-19疫情,本系溫在弘教授於2020年所執行之研究由天下雜誌改寫成數據模擬報導《全境感染30天 台北淪陷時,哪種封城手段最有效?》。該研究中考量了人口流動,重劃了26個防疫區,並模擬透過封城來防止傳染病擴散的效果。天下雜誌的報導中內容豐富,未避免選用同一篇研究來撰寫本文會有過多內容重覆,本文中將引用本系溫在弘教授的另一篇於2018年之研究,該篇研究所提出之演算法在國外學者之論文中被應用於識別瑞士日內瓦COVID-19之傳染過程,我們希望藉由本篇研究引導讀者了解本系中所學之空間分析如何討論疾病擴散。本篇研究雖在2018年之科技部「研究成果發表記者會」發表,因而有被報導過,但新聞中大多呈現研究成果,本文中將更聚焦在空間分析之方法說明上。

研究概述

該研究分為三個部分,本文中僅涵蓋前兩大部分之內容。在第一部分中透過所發展之演算法識別出傳染病之時空群聚,第二部分依照時空群聚結果分辨群聚演化類型,第三部分則將整體行政區劃分五個傳染區,不同傳染區具有不同傳染病群聚演化特性。

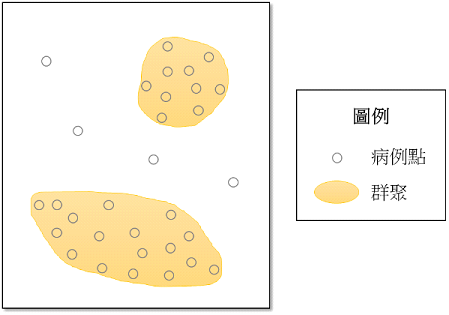

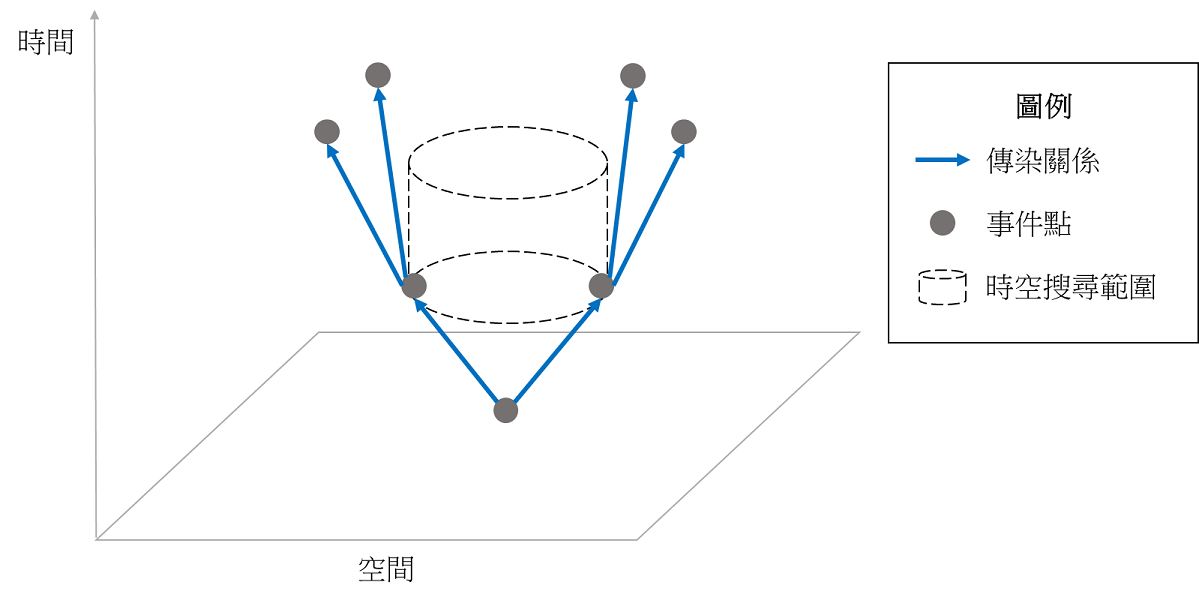

該研究中提出一個新的動態時空演算法,MST-DBSCAN(Modified Space–Time Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise) ,應用時空群聚演算法即是在進行一種空間分析,該演算法可用於說明傳染病群聚演化的動態過程。傳染病群聚為許多病例的集合,空間上之群聚表示這些病例在空間上密集地出現在同一區域,如圖一所示。而傳染病時空群聚則表示這些病例在空間上密集地出現在相近的範圍,且發生的時間亦相近。在不同時間之下,疾病群聚出現的位置不同,且群聚的大小亦不同,因而會產生群聚隨時間演化的動態過程。

圖1:疾病空間群聚示意圖

研究中的方法與步驟

第一部分:時空群聚查找

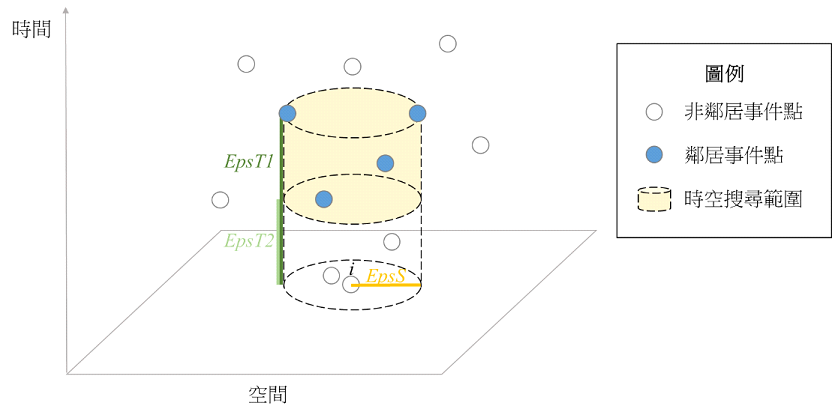

MSTDBSCAN演算法將空間距離夠近,且時間差異在適當傳染期間的兩兩事件點標明為具有傳染關係。傳染關係或稱鄰居關係,判斷某一點之鄰居的方法是透過EpsS、EpsT1以及EpsT2三個參數,此三個參數會構成該點之時空搜尋範圍,如圖二所示。空間距離過遠的兩個病例點,患者之間產生交流並且感染之可能性不大,而空間距離夠近的點才可能具有傳染關係,因此演算法中設定之鄰居空間搜尋範圍為EpsS,如圖中之橘線。另外,具有傳染關係的兩病例點之發病時間不應過近也不應過遠,發病時間過近之兩事件點,表示屬於同一發病時期,彼此之間不具傳染關係,而發病時間過遠之兩事件點,發病時間較早的事件點可能早已痊癒,並不具有傳染給發病時間較晚事件點之能力,因此演算法中設定EpsT1為最長傳播時間,如圖中深綠色線所標註之時長,並設定EpsT2為最短傳播時間,如圖中淺綠色線索標註之時長,演算法之時間搜尋範圍即為介於EpsT1和EpsT2之間的區段。同時考量時間與空間範圍時,會形成一圓柱狀之時空搜尋範圍,圖二中藍色事件點位於i事件點之時空搜尋範圍內,這些藍色事件點被視為i事件點之鄰居事件點,換言之,i事件點對藍色事件點具有傳染關係。

圖2:時空搜尋範圍示意圖

當有足夠多的事件點因為傳染關係而相互連接,則這些點會形成一個疾病之時空群聚。每個事件點之時空搜尋範圍內可能會有數個鄰居事件點,若以箭號連接各個事件點與其鄰居事件點,則可形成圖三之傳播關係示意圖。溫教授在科技部之研究成果發表記者會上以葡萄串做為比喻,各個事件點是葡萄,傳染關係則為梗枝,當有足夠多之葡萄透過梗枝相連後則會被視為葡萄串,相對應地,一定數量之事件點則會透過傳染關係形成疾病之時空群聚。在MSTDBSCAN中,設計了MinPts參數,表示一個群聚最少應包含的事件點數,當事件點數夠多時,才會形成時空群聚,相反地,因傳染關係而相聯的點數若過少,則這些點所在的時空位置就不是疾病嚴重發生的範圍,因而不會被視為時空群聚。

圖3:傳播關係示意圖

MSTDBSCAN所查找出之時空群聚除了可以表明事件嚴重發生之時空範圍,還可以表明多個事件點間之間接傳染關係。再次以葡萄串做為比喻,葡萄串對比時空群聚,而葡萄串最上方之葡萄則對比時空群聚中最早發生之事件點,在疾病的主題之下,該事件點會被視為傳染的源頭。換言之,屬於同一個時空群聚之事件點們,都具有共同的傳染源。

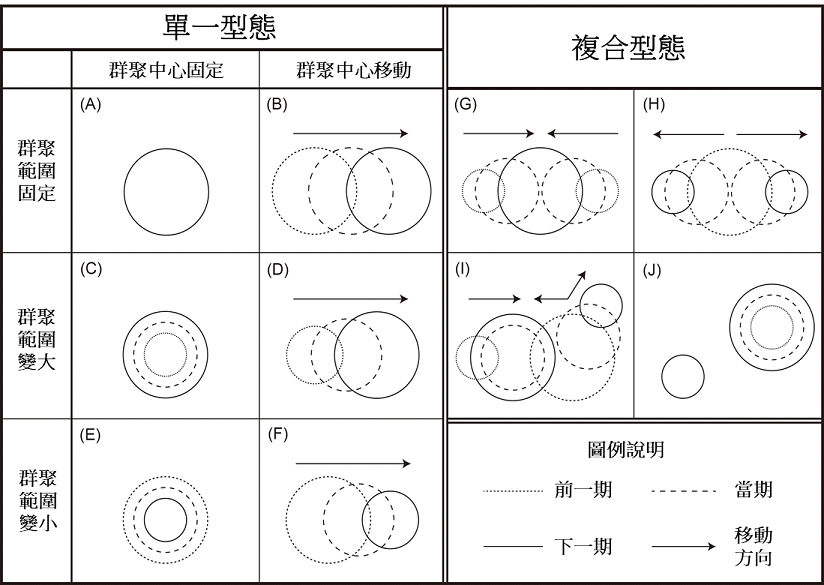

第二部分:群聚演化類型識別

該研究中為了描述傳染之演化過程,設定了十種傳染群聚演化類型如圖四所示,其中又分為單一型態以及複合型病態兩大類。單一型態之群聚演化類型共有六種,包含穩定、移動、成長,有向的成長、消退和有向的消退,對應圖中(A)至(F)。複合型態之群聚演化類型則共有四種,包含融合、分裂、分裂-融合和出現,對應圖中(G)至(J)。

圖4:十種傳染群聚演化類型

群聚演化類型的判定是基於群聚面積與群聚中心點,兩者分別用來判讀群聚是否有變大變小以及群聚是否有移動。將群聚所屬病例點都以EpsS進行環域後加總,可得到該群聚的面積,當群聚面積變化比例大於10%,則判定該群聚範圍變大,若面積變化比例小於-10%,則判定該群聚範圍變小。群聚中心點(mean center)之x與y座標則是透過所有群聚所屬病例點之x座標平均與y座標平均來獲得,當群聚中心位置變化距離超過EpsS的一半時,則該判定該群聚有移動。透過上述條件,群聚演化類型可以被識別出來。

案例研究成果

該研究中應用了高雄2014年的登革熱病例資料,依照登革熱傳染特性設計參數,設定EpsT1為2周,EpsT2為1周,EpsS為300公尺,MinPts為3點。動畫一中呈現了該登革熱病例資料之案例研究成果,由動畫中可觀察出當年度高雄登革熱疫情隨周次之變化,不同顏色之時空群聚標明了該時期時群聚的演化類別。由動畫中可看出傳染病群聚首先出現於較南邊的區域,並逐漸向北移動,於第八周至十周時在多個區域有新的傳染病群聚出現,此位移擴散的情形發生後,造成疫情爆發,產生許多群聚融合的現象,該時期為登革熱最嚴重的時候,於疫情最後階段,則經常出現群聚分裂與消退的現象,直到整體疫情結束。

動畫一:群聚演化種類隨時間之變化圖

研究的結語

疾病群聚演化對於了解傳染病的空間擴散過程很重要,研究中不只透過演算法實際找出每個時期的疾病群聚,也同時將群聚演化分類成不同的形態並判讀出來。藉由動態的資料以及適當傳染期間的考量,演算法的結果可以更如實藉由疾病群聚演化細緻地識別傳染病擴散的時空趨勢。在理解傳染病的時空趨勢後,可以進一步透過研究判讀出環境危險因子或社會關係所造成的危險因子,因而可以結合疫情防範,藉由這些因子預測下一個傳染病爆發的地點。

後溫教授所領導之研究室依據該演算法開發整合MSTDBSCAN之疫情分析軟體,Epidemic Profiler (Epi-pro),以供疫情分析。

撰文的結語

除了釐清傳染病群聚演化之動態過程以外,空間分析也可以用於人流移動、都市交通、連續犯罪等主題上,來理解發生於我們周遭的事,理解世界變化的過程。108課綱中的地理領域希望能培養學生空間思考與資料處理與呈現的能力,並期望將這些能力應用在文史研究、公共衛生、產業管理與都市計劃等主題上。空間思考能力表示學生能利用地圖觀察或指認某地表現象發生的地點,並討論該地表現象的空間分布型態與成因。然而在高中教育中,學生們較少會有機會實際透過電腦實際進行資料處理與呈現,這樣的機會大多僅會出現在高中的多元選修課程中。另外,因為時間限制,高中多元選修課程中也可能僅會以地圖繪製為主,較少會進一步進行需要更多統計理論才能操作的空間分析方法。若進入台大地理,同學們則有更多實際操作的機會,並可以將空間分析能力應用在各種主題上,也可以透過更進階的空間分析方法來對於地表現象有更清晰的理解與詮釋。

參考資料

網路資源:

1.李侑珊(2018年8月15日)。台大教授溫在弘發展「時空演算法」防止傳染病擴散。中時新聞網。https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180815002037-260405?chdtv

2.陳貞樺(2020年3月30日)。全境感染30天 台北淪陷時,哪種封城手段最有效?天下雜誌。https://web.cw.com.tw/covid19-taipei-lockdown/

3.溫在弘(2020年1月15日)。Epidemic Profiler (Epi-pro) 疫情分析軟體 [影片檔]。YouTube。https://www.youtube.com/watch?v=CUnZnbLKSTw

期刊論文:

1.De Ridder, D., Sandoval, J., Vuilleumier, N., Stringhini, S., Spechbach, H., Joost, S., Kaiser, L., Guessous, I. (2020). Geospatial digital monitoring of COVID-19 cases at high spatiotemporal resolution. Lancet Digital Health, 2: e393–e394. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30139-4

2.Kuo, F.-Y., Wen, T.-H., and Sabel, C. E. (2018). Characterizing diffusion dynamics of disease clustering: A modified space–time DBSCAN (MST-DBSCAN) algorithm. Annals of the American Association of Geographers 108(4): 1168–86. https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1407630

文/陳冠羽

2022年12月,CNN刊出的一篇報導指出台灣是個行人地獄,提醒全世界前來台灣旅遊的旅客,務必注意危險的交通情況。該報導刊出後,再度激發起國內媒體以及民間團體對於台灣交通環境的關注...

在Medium上閱讀🔗

文/蘇昱齊

為減少私有單車數量,台大校園於2020成為了YouBike2.0的試辦地點,並在試辦成功後之後正式續留,我們也早已習慣YouBike穿梭校園的情景。然而,即使校內調查顯示使用者對YouBike滿意度超過半數,支持續留的比率甚至達到97%,無車可借的抱怨似乎始終沒停過...

在Medium上閱讀🔗

文/李旻、許硯博

「對抗性地圖」(counter mapping),一種對抗當局對於地方權益的忽視,並凸顯地圖成為賦權與表達抗議的媒介力量,這個概念由Nancy Peluso在1995年提出,為了填補印尼被政府忽視的森林區域,當時繪製地圖是為了伐木以及採礦的需要...

文/賴奕達、張淯翔

編者試想以捷運站作環域建立地理圍欄,因捷運站周圍人潮較多,可作為 Uber 動態費率的調整範圍;或作為 PWS 災防告警系統針對車站相關事件進行細胞廣播的範圍。一、什麼是地理圍欄?地理圍欄 (Geofencing) 是一種透過定位.....

文/陳盈璇、張耀仁

這幾年,各個學科有一個共同的熱門關鍵詞—「人類世」。人類世一詞起源於一場2000年由庫埃納瓦卡(Cuernavaca)在墨西哥舉辦的會議,會議的參與者包含了研究地球海洋、陸地表面以及大氣等領域的專家。正當一組科學家陳述著.....

文/倪楷恩、鄭翰

LBS (Location-based service) 基於位置的服務:此概念為行動終端裝置(智慧型裝置)和網路的配合,行動業者透過無線電通訊網路或外部定位方式(如GPS)取得行動終端用戶的位置訊息(地理坐標)並在GIS(地理資訊系統).....

文/王芊瑜

對於台南海岸,你會有什麼樣的想像呢?鹹鹹的海風、紅樹林、一望無際的海岸,配合觀光政策成了一個舒適的環境供遊客們遊憩,但數十年來,這塊土地卻因為嚴重被汙染而有著不光鮮的過去.....

文/黃筆笙

傳統上生態學的研究取徑包含以生物族群為主的族群典範(Population Paradigm)以及生態系統為主的生態系典範(Ecosystem Paradigm),研究生態學的自然地理學者對於上述兩種取徑也有所著墨。然而除了傳統的生態取徑.....

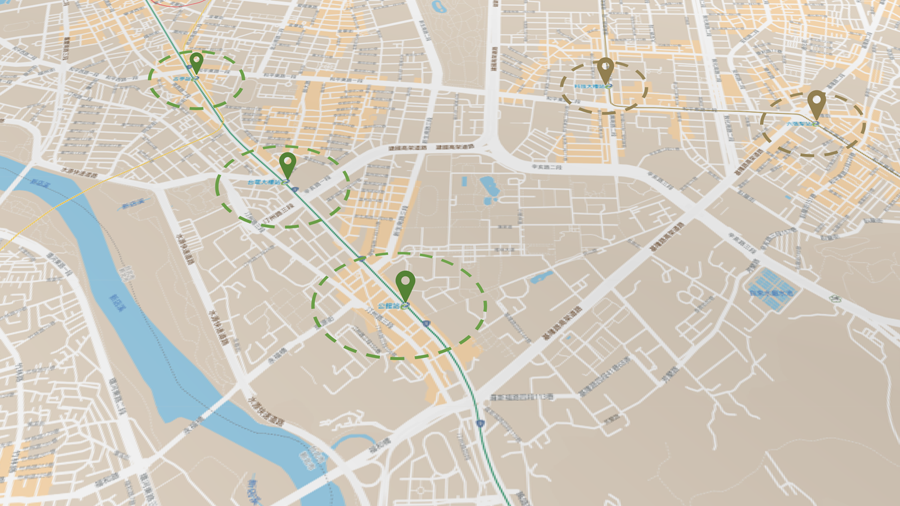

文/陳冠羽

台灣何以成為行人地獄?

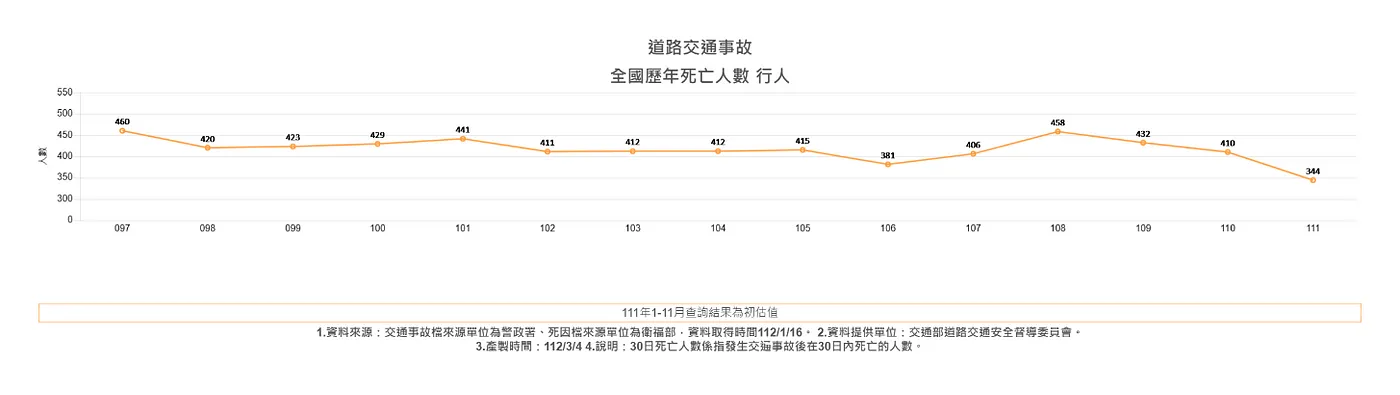

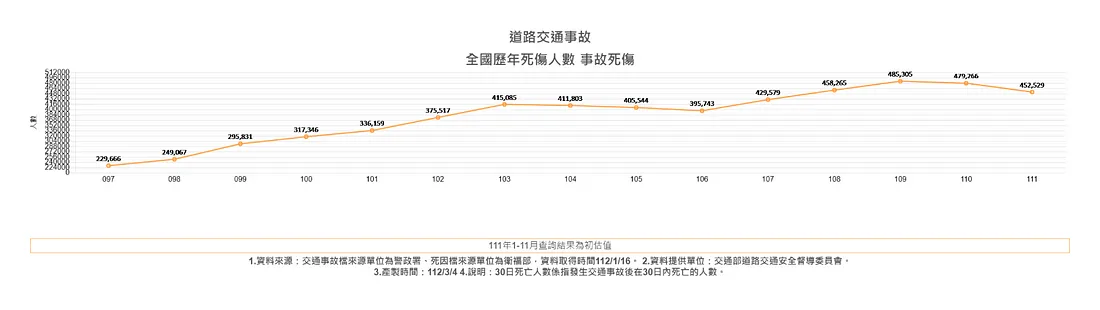

2022年12月,CNN刊出的一篇報導指出台灣是個行人地獄,提醒全世界前來台灣旅遊的旅客,務必注意危險的交通情況,該報導刊出後,再度激發起國內媒體以及民間團體對於台灣交通環境的關注。

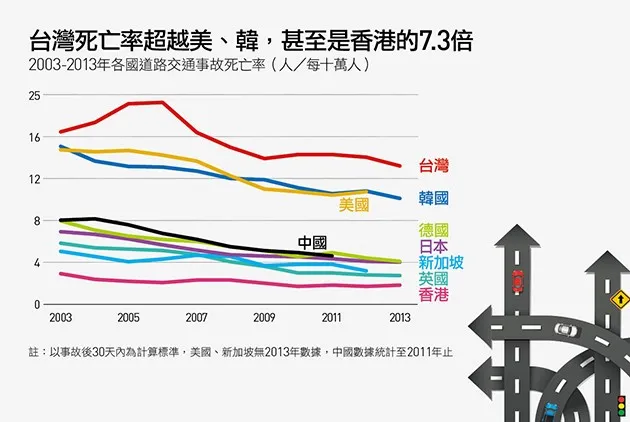

翻開交通部統計的歷年數據可知,台灣每年因為交通意外而死亡的人數為每年3000人左右,其中行人約占400名,每年平均造成近50萬人受傷。若將人口納入計算,台灣交通事故率是鄰近國家的2–6倍不等。

隨著近十幾年國際對於人本交通概念的推動,許多國家致力於提升道路環境的安全性,也顯著地降低事故率,台灣對於人本交通的推動也持續了數十年,不過台灣事故受傷人數卻仍然在逐年攀升中。

交通戰爭五十年,一場本該避免的「文明災害」

行人在用路環境中屬於最需要保護的族群,然而在過去全世界都市快速的擴張之下,道路的設計以機動車輛的方便性為主體,而對於人行道等路側的基礎建設,逐漸成為被忽略的對象。隨著私有車輛的普及,來往的車輛使街道不再安全。「馬路如虎口」的概念從小深植我們的心中,不過難道道路就一定如此危險嗎?

早在半個世紀前,不斷攀升的事故率便成為民眾所關注的議題。1972年由荷蘭孩童發起的社會倡議,爭取孩童安全遊戲的街區,現今成為人本交通的典範;日本以交通戰爭的口號,透過改善道路規劃、修法改善駕駛規範等措施;南韓近十年內大幅推動行人的保護措施,以及對校園周遭人行道的改善措施,搭配交通課程教育的推廣等,以上案例大幅減少事故率,成為人口稠密國家的典範案例。

街道與人本的距離 — — 我們做了哪些努力

人本交通:即為「交通系統之規劃管理,以人為本位,營造安全、友善、可靠、舒適、健康的永續交通環境」,其目標為建立人性化、親和力、可靠性、舒適性及健康性之交通環境。 — — 內政部 市區道路人本環境建設計畫

回到國內,我們來看台灣在行人安全上也做了許多努力。現在學生們若散步在台灣大學附近的小巷弄內,少有人車爭道,可以自在的行走在綠色標記的人行道中。

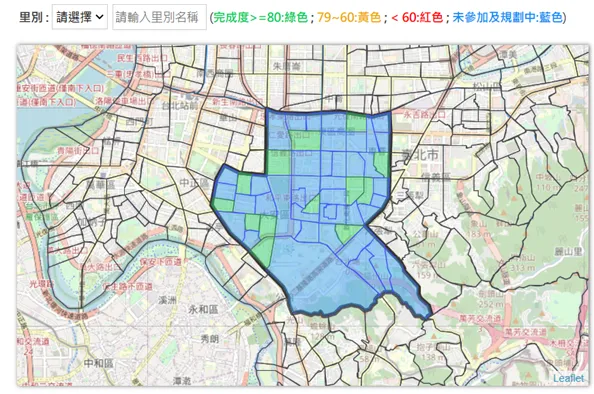

2015年台北市首先全國辦理鄰里交通改善計畫,以下而上的參與方式,將道路的設計納入人本、在地的觀點,以里為單位推動改善計畫,鄰近台灣大學的大學里社區,便是當時的示範里之一。2019年推出的鄰里交通改善計畫2.0,將通學寧靜區與通學巷的概念納入2.0版本的計畫,並將1.0時期進度較慢的區域一並改善,截至目前為止,目前約有四成的鄰里參與該計畫。

人本交通的倡議推行數年以來,行人事故傷亡卻並未顯著減少,從警政署的報告中,未依規定行走行人專用道、未注意來車的肇因占了65%左右[1]。不過我們現有的街道設計,是否足以保護行人呢?

彙整報導資料與筆者的實際觀察,現行的人行道的品質主要有四大問題:

1. 變電箱、電線杆等設施占用人行道,使實際通行的空間更加狹窄

2. 人行道旁即是機車停車格,即使是走在人行道上,也有與車輛呼嘯而過的風險。

3. 人行道的分布不連續,路徑顛簸難以步行

4. 標線型人行道缺乏實體阻隔措施,易遭車輛或私人物品占用空間。

目前的宣導政策以罰鍰、防衛駕駛的概念為主,不過工程的層面卻是我們時常忽視的因素。人行路網是否足夠普及、有效的人車分離、道路品質的安全性等問題,在鄰里交通改善計畫中是否有效解決,有待市民的檢驗。

因為目前劃設人行道的權限以各里單位,各地對於人行道的接受程度不一,即使獲得在地居民的支持,對於商家而言可能產生貨車與顧客的停車問題、生意下滑等疑慮,若引發地方的反彈,推行人本交通的阻力也會因而提高。

被犧牲的行人空間

台灣城市普遍面臨人行路網建置的不足,無論是舊城區或是重劃區,道路不足以負荷逐年成長的車流量。舊城區先天的街道空間較為不足,隨著近數十年私人用具普及,再加上商圈逐漸轉移到郊外的重劃區或工業區,在通勤需求提升之下,空間不足的限制也逐漸湧現。

都市計畫下的重劃地帶則逐漸轉向商業區,雖然規劃預留的道路空間較為充裕,不過在合法容積內充分開發的情況下,湧入的車潮超出當時設計的容量。這些原因導致道路的拓寬勢在必行,而被犧牲的則往往是兩旁的人行道空間。

再者,即使是保留人行道的區域,實際通行的路幅不足以提供舒適的用路環境。原因在於,人行道的部分路廊會作為公共設施的設置使用,例如遮蔭的路樹、配電箱與路燈等。若道路設計時未預留設施的空間,實際可通行的寬度更加狹小,不僅對一般人有安全疑慮,對於輪椅族群而言更是無法繞開的障礙。

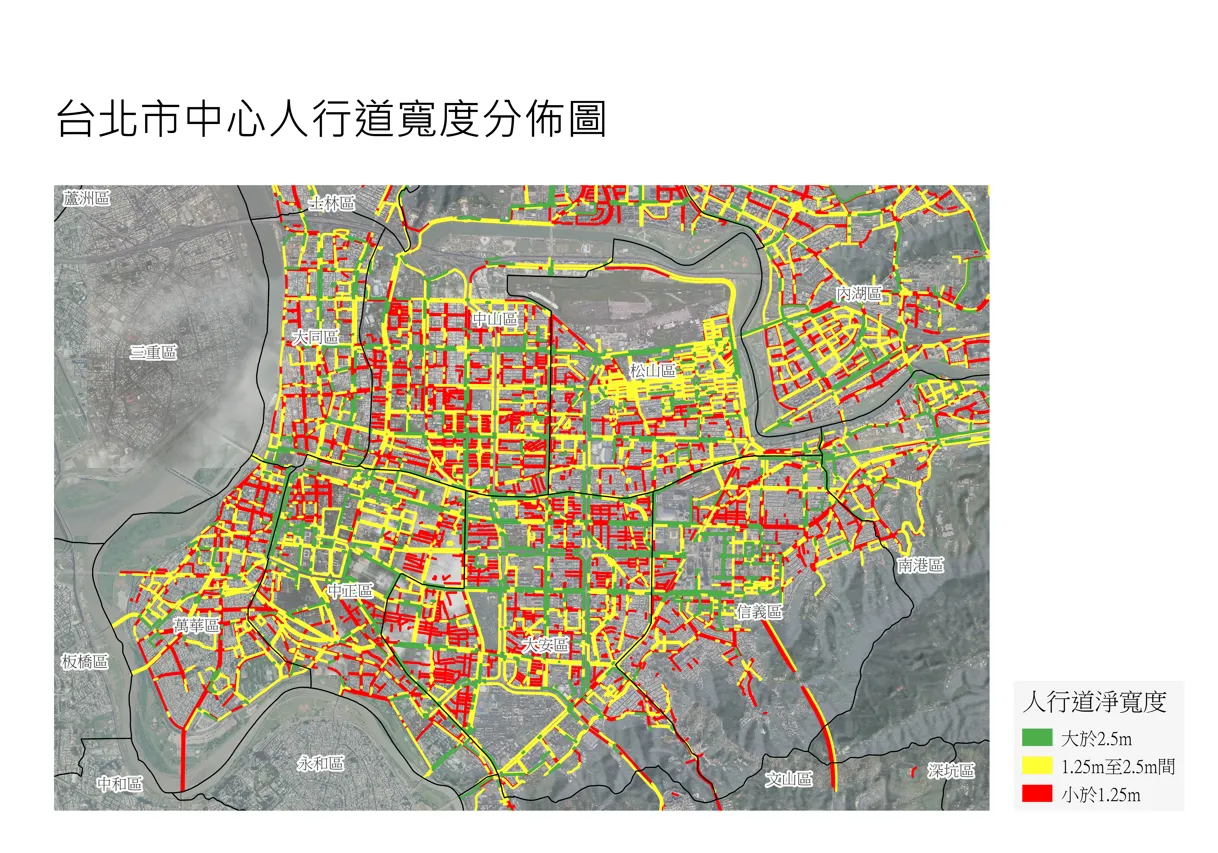

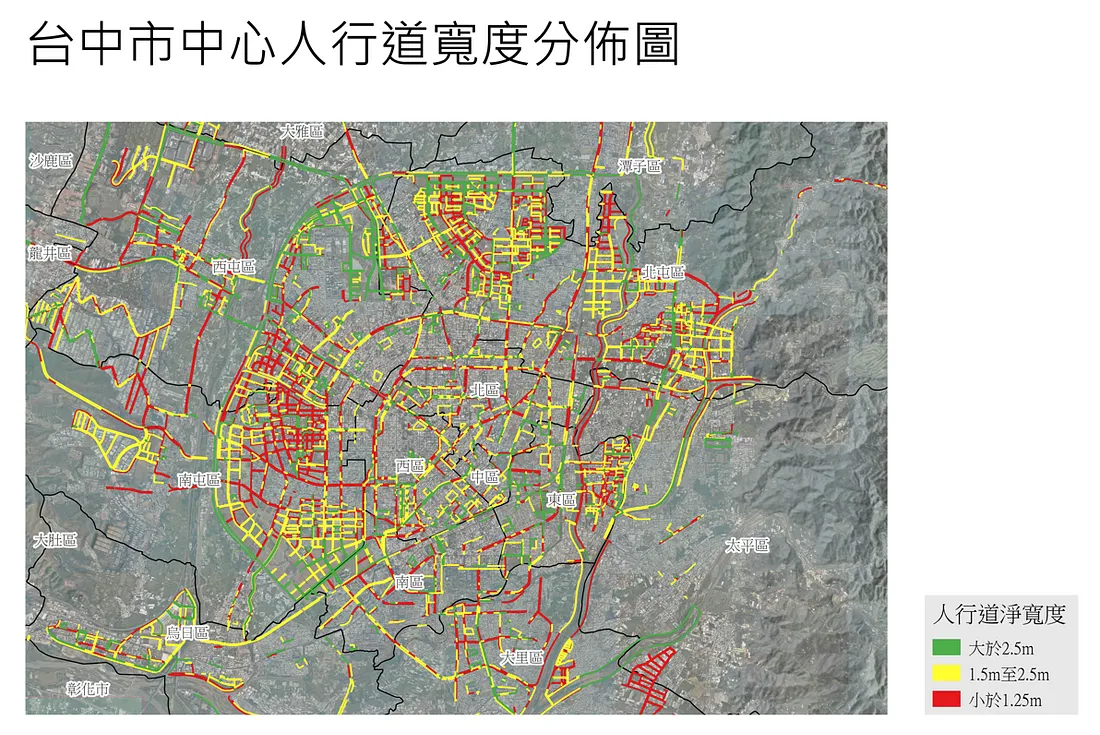

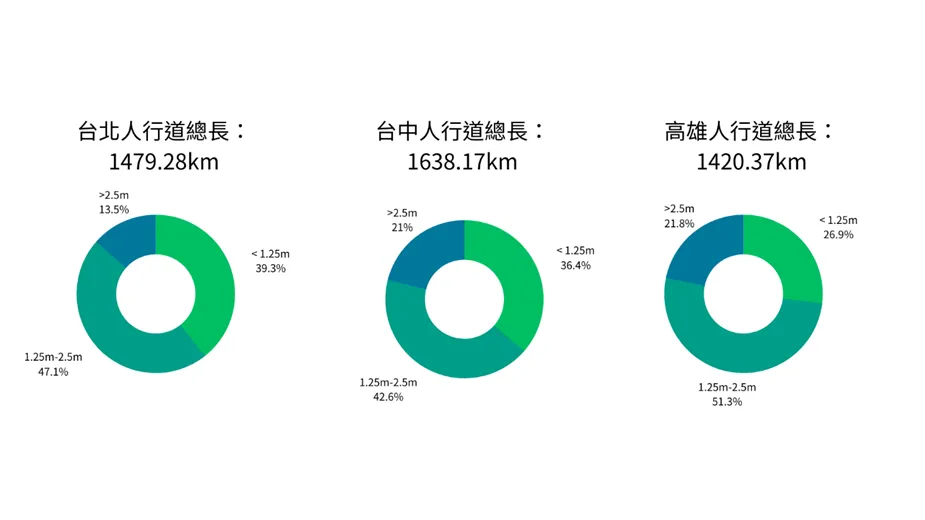

從開放資料看待人行環境

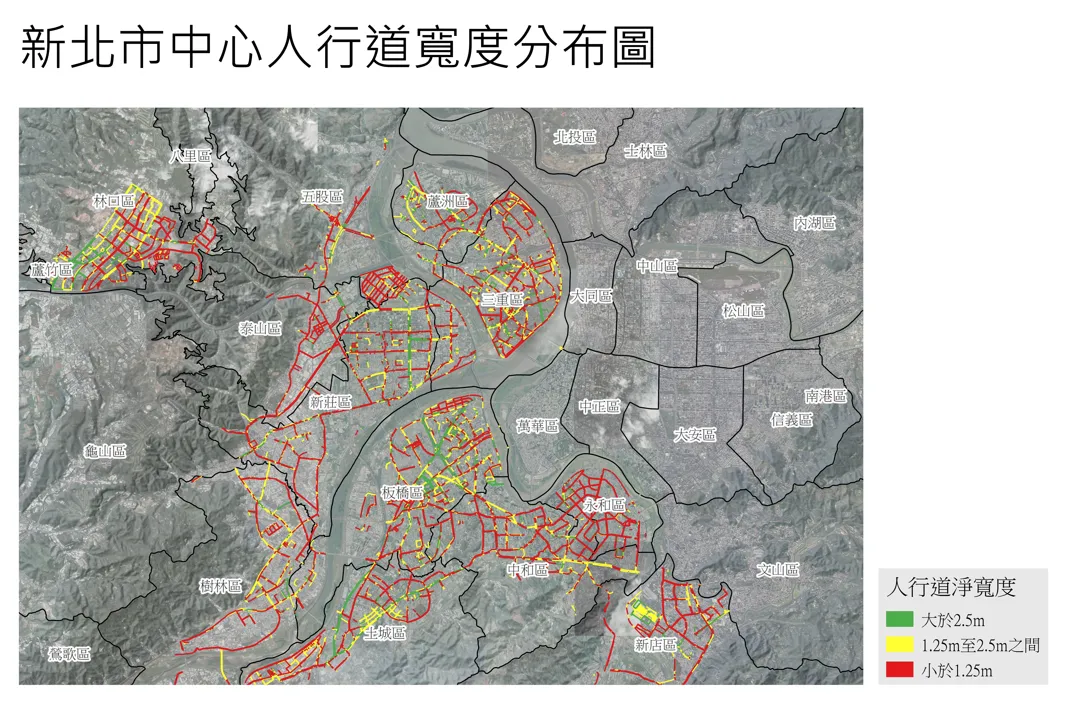

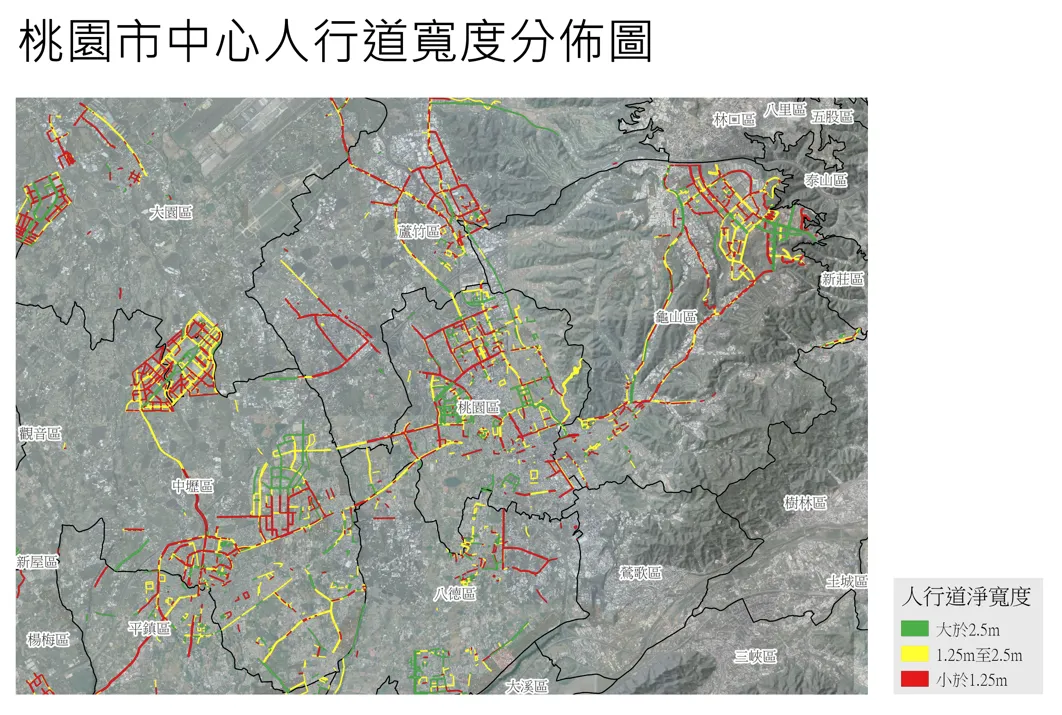

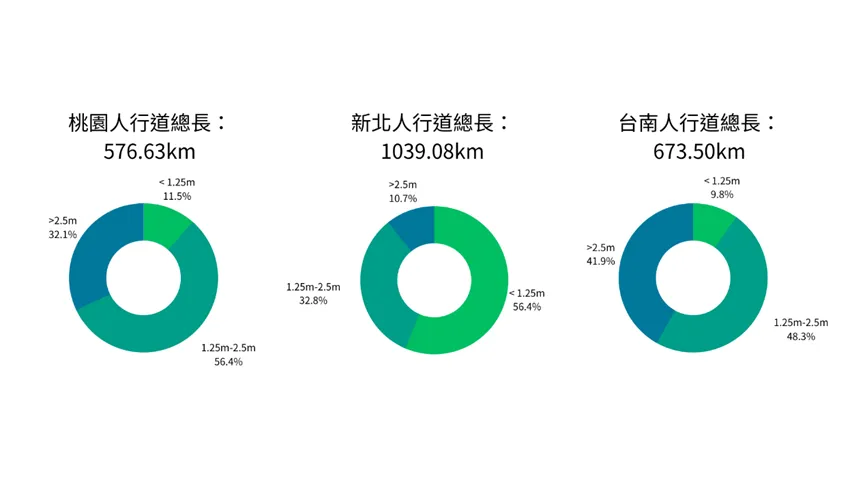

為了更加瞭解目前人行道路網的建置狀況,筆者參考2021年眼底城市的文章:《考評成績的校正回歸,解密開放資料中的人行道》,試圖從內政部營建署所公布的人行道路網圖資,透過QGIS的開源軟體製作人行道寬度分布主題圖,試圖了解全台人行道路網的建置狀況。

在本文章中為了方便討論,筆者初步將六都的建置情況分成兩大分類:相較完善組與待改善兩組。

• 相較完善組:台北市、台中市與高雄市。

• 有待改善組:新北市、桃園市、台南市。

根據都市人本交通道路規劃設計手冊,適合單人通行的適合淨寬度為1.25公尺寬,適合兩人並肩通行的寬度為2.5公尺,因此以此標準分析六都的人行道寬度與分佈。實際上可通行的空間受到公共設施的阻擋,以「淨寬」作為分類標準。不過目前除了台北市以外,目前尚缺乏公共設施的開放圖資,實際路況有待未來建置與管理。

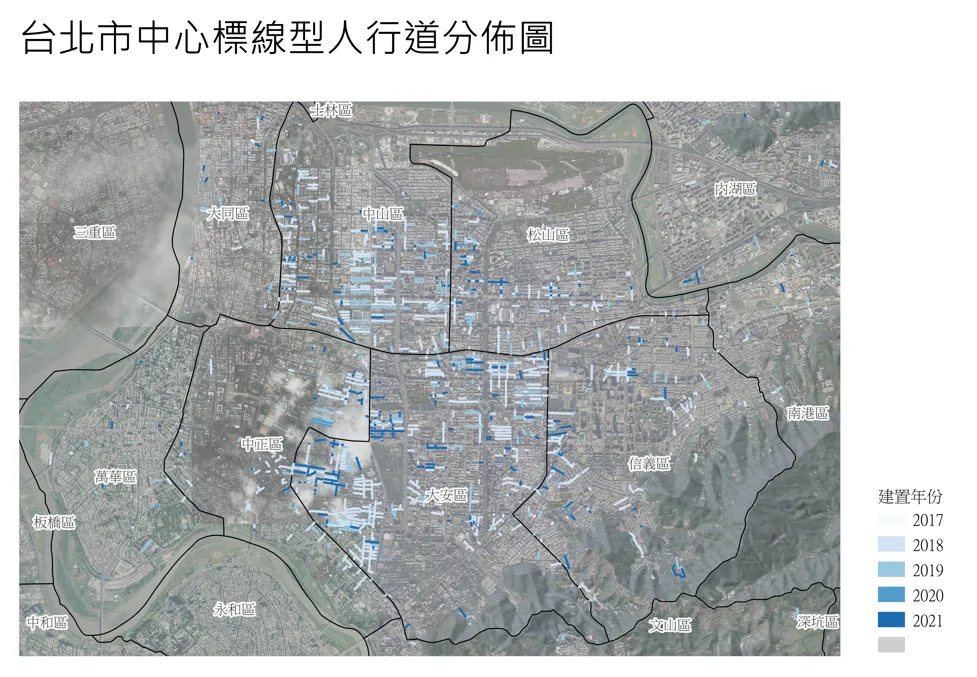

1.人行道寬度分布圖:相較完善組

台北市作為推行人本交通的首善城市,人行道的建置率最為完整。受惠於鄰里交通改善計畫的推動,除了主要幹道有完整寬敞的人行道以外,住宅區的巷弄的人行道的設置相當完整。受限於台北舊城區的路幅的寬度大多不滿六公尺,在現行工程規範下以標線型人行道作為主要的推動方向。

台中市最主要以適合一人通行的人行道為主,人行道的建置以文心路為界,內側的舊城區僅有主要幹道設置人行道,而外側的重劃區在巷弄內的建設較為完整,例如七期、十一期、十四期的規模最大。不過可惜在寬度仍以1.25公尺以下為主,直到100年開發的水湳機場開發區內設置寬敞的人行道。

高雄市的人行道建置則集中在較寬的市區幹道,這些道路普遍寬度足夠,有較充裕的空間設置人行道,淨寬低於1.25公尺比例在六都僅次於台南市。然而,在住宅區的巷弄建置普遍不足,集中在較晚開發的中都重劃區、河堤社區與橋頭新市鎮等地。不過在這些重劃區內的寬度仍以2.5公尺以下的規格為主。

2. 人行道寬度分布圖:有待改善組

新北市作為台北市的都市擴張區域,開發較早的住宅區較為狹窄,因此人行道依據路幅稍寬的幹道建置,公路相對缺乏寬敞的人行道設置,淨寬度不足1.25公尺的比例為全台最高。新莊、林口等重劃區的道路,雖人行道路網較為密集,但人行道寬度不足1.25公尺,而1990年代以降開發的新板特區獨樹一格,為全新北人形環境相對最友善的區域。

桃園市的都市分布為多核心都市,在桃園、中壢等較早開發的區域,面臨人口急速增加,道路寬度不足以負荷足夠的交通流量,因此在舊城區幾乎缺乏人行道的設置,長度總計為六都之末。不過在青埔特區、藝文特區等新興重劃區的規劃較為完整,其中最寬敞者位於桃園車站西北的中路重劃區。不過近期桃園近年投注心力於人行環境的改善,為近年增設人行道最快的城市之一。

台南市在六都中開發最早,清代的窄巷與日治時期市地重劃的街道並存。從統計資料的意外發現是,2.5公尺以上的人行道占比全台最多,顯示在空間足夠的道路,普遍預留寬敞的人行空間。不過目前台南市的人行道建置幾乎僅有公共設施、新闢環道與主要幹道設置,受限於路幅過窄,市中心巷弄的建置相當不足。

標線人行道是萬靈丹?

2021年全台市區人行道的建置率已達43%,雖然十年以來人行道的建置大幅增加,不過許多主要公路、郊區的庇護環境尚不足夠。目前新建人行道以廣設標線型人行道為主要選項,以台北市為例,一千多公里的人行道中,約有158公里為標線型人行道,其中於2017年以後新增約130公里的人行道幾乎全為標線型。[2]

標線型人行道的優勢在於成本便宜、施工快速,對駕駛而言,及早建立人車分隔的習慣,但是因為無法防止車輛的闖入與雜物的佔用,通常是做為過渡性的替代設施,最終在經費允許下建置實體護欄或是人行道。

不過在台灣,實體人行道的建置相當不易。由於道路的設計屬於交通部,人行道等公共設施的興建屬於營建署,在權責區分不明的情況下不易實行,因此暫時以標線人行道作為改善方案,等待日後經費充足時再進行改建。

徒步區作為街道的另一種形式,但我們是否準備好了?

一種改善行人環境的方式,是將窄巷與街道封閉,改建成行人徒步區,這樣的形式時常見於城市的商業區,或是在難以擴建人行道的老城區。改建徒步區的目的在於,防止城市中的穿越性車流進入商圈的巷弄。

在台灣曾經有幾個徒步區的案例,例如2000年西門徒步區的設置帶動當地商業的繁榮,不過也有失敗的案例,例如2015年試辦的公館徒步區受當地商家的反彈而裁撤。有些案例雖然並非徒步區,卻在尖峰時段管制車輛進出,以達到聚集人潮的效果,例如台南的國華街、高雄的六合夜市與大稻埕等。

徒步區可以顯著提升人流,對於國內外的重劃區研究中可以顯著觀察,例如公館的人流從每日1.1萬人次增加至1.8萬人次[3]。不過當時商家擔心阻止車流進入將會衝擊生計,尤其是擔心生意下滑、卸貨困難的問題,最後在投票與民意的挫敗下黯然收場。

不過放眼國外的案例,其實透過適當的調整,除了完全封閉車輛進出之外,人車共存也是街道的另一種可能性。例如倫敦蘭姆水管街(Lamb’s Conduit Street)設置貨車通行時段,使人車可以共存在街道上。或是透過工程方法縮窄車道,減慢車輛的速度保護行人,例如1970年代倡議的生活街道(Woonerf/ home zones/ living street),重新檢視行人與車輛的空間分配,將住宅區的道路優先做為行人與自行車的活動空間,街道保有車輛通行的功能,但是透過縮減路幅、曲折的動線規劃,使駕駛人自然的減慢車速,街道也將變得更加安全。

結語:我們都有可能是行人

當我們一走下車,轉變成行人的身分,隨時面臨道路潛在的風險。街道的改善作為基礎工程,不一定僅是受益於特定的用路人或群體,而是保障所有街道使用者的安全。當平時開車尋找所剩無幾的停車位時,即使那家餐廳或那家雜貨店只在兩個街區外,為何很少人選擇步行呢?

當佈滿障礙、與車爭道的人行環境成為我們習以為常的街道風景,我們可以開始從人本交通的角度思考,如果規劃者與使用者願意為「人」騰出街道的空間,將會像重劃區的例子一般,吸引越多人願意短程步行前往目的地。當車輛減少,塞車問題也會因此緩解,街道也會變的更加安全、親近。

雖然我們與人本還有一段不小的距離,不過隨著鄰里交通改善計畫、人本交通概念的推行,公眾越來越接納人本的概念 — — 與行人共享的街道。交通的改善需要長期、逐步的努力,期望在將來,台灣能夠真正脫離行人地獄的標籤。

備註

[1] 台北市交通局新聞稿。公館慢行徒步區延長試辦2個月。2014年11月6日。網址:https://www.dot.gov.taipei/News_Content.aspx?n=D739A9F6B5C0AB95&sms=72544237BBE4C5F6&s=E43E0278E927D66C

[2] 警政統計周報110年第10週。109 年行人肇事概況及死傷分析。

[3] 資料來源:台北市政週報889號、1147號、臺北市工務建設統計輯要

參考資料

新聞:

Taiwan's 'living hell' traffic is a tourism problem, say critics。CNN報導。2022年12月6日。網址:https://edition.cnn.com/travel/article/taiwan-traffic-war-tourism-intl-hnk/index.html

一部50年前紀錄片、一群小學生,如何將汽車趕出社區街道?。天下未來城市報導。2022年10月27日。網址:https://futurecity.cw.com.tw/article/2834

李宜芳。怪奇路現形記1》人行空間窄、前後不連續 行人成了最弱勢用路邊緣人。P#新聞實驗室。2021年5月31日。網址:https://newslab.pts.org.tw/news/354

文獻資料

台灣行人欲斷魂:借鏡日本的「交通戰爭」與道路交通法。鳴人堂。網址:https://opinion.udn.com/opinion/story/7885/3676850

考評成績的校正回歸,解密開放資料中的人行道 https://eyesonplace.net/2021/06/02/17112/?doing_wp_cron=1677843003.1762440204620361328125

邱秉瑜。公館徒步區為何失敗?看倫敦的蘭姆水管街,如何兼顧路權與商機打造雙贏幸福「生活感」。關鍵評論網。網址:https://www.thenewslens.com/article/66731

Taoi。都市計畫缺漏了交通專業、交通規劃又落下了人:談人本交通的層層失落。眼底城市。網址:https://eyesonplace.net/2020/11/27/15779/

傅雅祺。人本空間的都市設計:以生活為軸線,交織出都市空間配置與動線規劃。眼底城市。網址:https://eyesonplace.net/2015/11/20/449/

圖資

政府資料開放平台。人行道。網址:https://data.gov.tw/dataset/58791

政府資料開放平台。台北市標線人行道。網址:https://data.gov.tw/dataset/145867

政府報告

交通部道路交通安全督導委員會。道安資訊查詢網 網址:https://roadsafety.tw/Dashboard/Custom?type=%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%BF%AB%E8%A6%BD%E5%9C%96%E8%A1%A8

內政部營建署。都市人本交通道路規劃設計手冊(第二版)。2021年10月。網址:https://myway.cpami.gov.tw/wiki/wikimain

其他

110–2地圖學期末報告。道底行不行?台北市人行道政策變遷用路安全指南。網址:https://storymaps.arcgis.com/stories/d5e2168a5c1a4b2d84fea6f893c7f827

文/蘇昱齊

微笑車柱上的苦笑貼紙

這篇文章想告訴你的是…

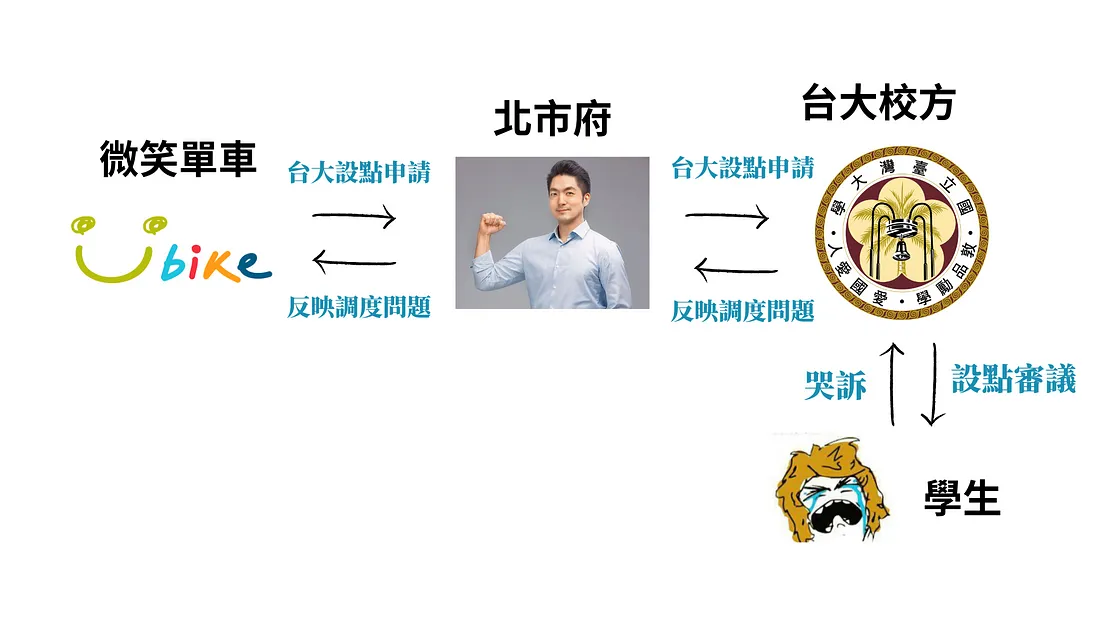

為減少私有單車數量,台大校園於2020成為了YouBike2.0的試辦地點,並在試辦成功後之後正式續留,我們也早已習慣YouBike穿梭校園的情景。然而,即使校內調查顯示:使用者對YouBike滿意度超過半數,支持續留的比率甚至達到97%,但無車可借的抱怨似乎始終沒停過。為此,筆者實際訪問了調度專員及校內負責的師長,想從調度的實際運作及角色關係,來看調度問題到底是如何發生的。

背景

從2020年台大校區試辦YouBike 2.0系統以來,對此設施的討論就沒少過。當時學校邀請了陽交大的水敬心老師來幫忙檢討試辦成果,從《YouBike 2.0 於臺灣大學校總區試辦期間,營運績效評估與需求分析案》能看到,超過三成的學生說他們想借車時經常無車可借(10次借車遇到5次以上),一直到數年後的今天,我們似乎還是飽受缺車問題的困擾。

體感上借不到車,數據也證明了此一狀況,校方統計至2022/12/06的數字表明:經常無車可借的人數比率衝到了四成多。況非但沒有改善,還更加惡化,就連近期的新聞也對台大周遭的缺車問題有所刊載。簡單思考,我們似乎可以把缺車問題很簡單的歸咎於「調度缺乏」,但為什麼會發生調度量能缺乏?又有多缺?究竟有什麼問題是表面上看不到的?

為什麼需要調度?

YouBike作為許多學生的運輸工具,它負擔的職責不只有從校內A點到B點,更多時候,它被當成從校外到校內(或反過來)的便捷途徑。尖峰時段便會以熱門入出校地點為中心,短時間湧出大量的借還需求。如利用率相當高的公館站周遭,早上時段就常常發生無車可借的狀況。

這其實是共享單車無法避免的宿命,也是許多企業在共享單車系統上失敗的原因。由於提供的多是大眾運輸搭乘後的輔助,在進出人流差異明顯的狀況下,理想的「自然調度」便無法達成,不是從某人數密集處一起離開,就是一起聚集到某個點。為了避免借還行為的困難,就需要調度員幫忙,將單車從滿車站移到空車站,「調度行為」便因此產生。

調度出了什麼問題?

有相當多的原因導致現況下容易無車可借,但讓我們先從YouBike的調度行為本身說起。微笑單車採用小卡車及人工作為調度方式,也就是常常能在校園內能看見的下圖這輛卡車。

給正在看文章的你兩個問題:整個台大周遭共約100個站點,想想看幾台卡車可以負荷這些站點的調度?而現實又有幾台車負責這些站點的運輸?

後者的答案很有趣,是「兩台」。每一台小卡車只能裝載14台單車,大一點的相對多,但也只有25台的容量。微笑單車給調度員的SOP是將車拉出、蓋上保護布套、扛上卡車,將車送進站時則是反過來。由於學校對行車安全也有相當規範,我們試算一下,假設這些動作最快只要20分鐘,兩輛卡車共39台單車的容量,每小時只能供應約120台單車,遠遠無法應付尖峰時段的龐大需求

除了調度車的缺乏及硬體限制,人員缺乏也是一大問題,下面有筆者蒐集而來的資料(註1),能看到「柱數人數比」,也就是「每個調度員負擔的車柱數量」越來越懸殊,在單位勞力提供的勞動能力相同的情況下,調度量能缺失自然是可以預見的。

回到上述一開始問的問題,台大周邊究竟需要多少卡車或調度人員?由於不知道調度員口中「整個台大」的範圍多大,筆者僅以台大內部的站點粗略估計,大約有1700根車柱。雖然台大校園的YouBike站點相當密集,然而台大區域的「柱數人數比」甚至來到了425:1(1700:4)。

若要達到2022年11月的全市平均,微笑單車必須多供給5.5台卡車;而要達到調度能力受報導稱讚的水準,以2013年的數據來算,需要約12.5台卡車。就台大此特殊場域而言,這數字屬實過高,但比起多過頭的調度人手,現況則更嚴峻,我們面對的是極度缺乏的調度量能

除了調度人車本身的不足外,2.0的設站邏輯似乎也有所影響,新一代的YouBike 2.0主打「更近更密」,硬體的突破使其能夠設立在窄小的畸零地上,我們也能從台大的站點分布上看出此現象。校園內有許多相距不到50公尺的站點,而每個站體的柱數都相對少,如台大二號館的10柱、台大小小福西南側的10柱、台大鹿鳴堂東側的25柱等。

比起1.0系統因為硬體限制,而必須將站體擴大的設定,現在每站的柱數都少了許多,方便了使用者的同時又導致了新的問題。微笑單車的目標是將每站能用車數控制在柱數的2至7成,以上面提及的單站10柱來說,調度員便需要前往更多站點以填滿卡車容量,校內蜿蜒的路段及許多窄小的巷子也讓調度卡車難以順暢通過,自然增加調度所需的時間。

現況下的解方是什麼?

說完這麼多問題,我們來看看YouBike究竟找到了什麼得以稍微緩解缺車狀況?來看看下面這幾張圖,這三張分別是公館站出口、社科院旁和台大醫院附近,共同點是車疊的很擠,前兩者甚至還占掉了車柱使用空間。即便有點反直覺,但這確實是YouBike對缺車問題的解決方法。

我們可以把這叫做「屯車現象」,在實際訪問過調度員之後,此做法似乎是目前最有效緩解缺車的方式。以公館站為例,在一柱一車的情況下,僅能有最多90輛單車的供給,但若在離峰時間蒐集閒置車輛並集中綑綁,再由加派人員於尖峰時段「解壓縮」,便能一次性滿足數百台車的需求,等於變相增加站體容量。

但從訪談中也發現,微笑單車並沒有設計閒置單車的集中地,也是校園內綑綁中的單車必須站據車柱的原因,台大以優惠租金提供廠商設立車柱,但停放閒置車輛的區域並不能享受同樣待遇,使得微笑單車只能將車放在站點內。況且,即使不論租金,台大很可能已經沒有多餘空間,YouBike站點已經吃掉很多私有單車及四輪車格,要為了解放車柱而新設集散地,更是難上加難。

如何解決台大周遭的調度難題?

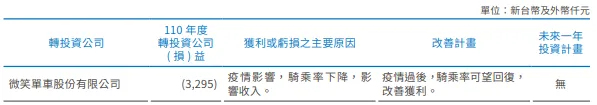

講了一堆現況,還沒說到怎麼解決缺車問題。其實最簡單、能治標又治本的方法就只有加強調度,但很可惜,要是真的這麼簡單,問題早就解決了。前面提到卡車不夠、調度人力不夠,只能多花錢買車請人,那我們來看一下微笑單車母公司巨大機械2021年的財報:

不妙,微笑單車的損益是負的,而且去年底又傳出巨大庫存過高、需要展延貸款,長遠影響筆者難以預料,但可以肯定的是,近期基本上很難期待調度人員的短缺被迅速緩解。

除了等微笑單車自己多聘人,我們可以試著從外部壓力下手。下圖是筆者整理的廠商、政府、校方及學生四方關係。

學生能做的就是向校方(或學生會和學代,剛好我就是學代,有任何意見都可以直接私訊)表達不滿,再由校方轉述問題給市府,市府彙整意見之後提供給廠商參考。如前陣子學校有發一份《滿意度問卷調查通知-臺大生活圈YouBike2.0站點調查與改善建議》到信箱,數據能讓第三方做檢討報告(今年也會有水敬心老師的報告,我好期待),並促使問題方能有意識的改善現況。

但我們也可以幻想一下,回到上面的關係圖,用相對激進的方法改進問題:直接從市政府下手。台大與廠商間有著市府負責溝通協調,而 YouBike現在已經擴展到全市,台大學生遇到的問題,很可能也是市民會遭遇的。其中許多意見如夜間調度惹怨及升級2.0後還不了車都有議員介入,不如由學生直接向市府(或議會)喊話,似乎也並無不可。

此外,YouBike2.0車柱具有方便移動的特性,在調整位置上的成本相對較小。就筆者實際走訪,認為部分站點的設置有其討論空間。如共同北側在調度時,卡車難以進入該巷,舟山路段有路樹及警示路障,從椰林大道進入寬度不夠,也根本無法迴轉,筆者建議該站點可合併至共同東南側站,與該區的私有自行車格互換,不剝奪原車位的同時讓調度人員更好一次性處理。

看了調度難處、角色關係,筆者想簡單做個結論與建議。YouBike的設立以學生為本,為滿足到處可借的需求而趨於密集的同時,卻也讓站站不缺車的目標難以達成(寫這段的一個小時前,筆者才從社科院沿路找了四個站點才有車回家)。除了微笑單車應該加強人力外,往後在校內站體建置的過程,筆者認為相關的審議人員除了考量私有車的權利外,更必須注重調度人員工作進行的方便性,現有站點亦可重新審視,才能降低調度環節的時間消耗,創造站站有車可借的理想未來。

其他跟YouBike有關的小東西

新市長蔣萬安承諾要讓YouBike前半小時免費,雖然我樂見其成,但很顯然,看的出來他的票倉不在台大。校內移動通常不需要半小時,這會使得更多學生願意騎乘YouBike,卻也會同時發生更嚴重的缺車問題。過度的無車可借會讓學生持有單車的比率增加,這與學校為減少私有車,而引進YouBike的理念有根本性上的相悖。試想以後的校園,既有許多YouBike站點,又有更多私人單車,想想都覺得不妙,但願這些不會發生。

註解與參考資料

註1:1.0與2.0的站點有不同的設置邏輯,每站的車柱數有些許不同,因此以該年度能找到新設站點的柱數資料推估。

圖1:筆者攝影。2022/11/09。

圖2:筆者攝影。2022/12/12。

圖3:筆者攝影。2022/12/22。

表1:筆者整理。

圖4:台北市政府交通局2021。YouBike 2.0 正式營運就是今天 騎向更便利的明天。

圖5:筆者攝影後製。2022/12/03、2022/12/14、2023/01/04。

圖6:巨大集團2021財報。

圖7:筆者自製。

阮偉紘2022。臺大生活圈YouBike2.0站點調查與改善建議(截至2022/12/06)。

梁松圳2019。公共自行車調度系統之研究-以YouBike公司為例。頁ii。

劉光瑩2013。YouBike幕後英雄 打造新「世界第一」。天下雜誌。

戴雅真2013。微笑單車擴點 新增5站。中央社。

鄧寧2014。YouBike神奇管理術 五千輛隨時待命。今周刊。

李明賢2022。議員索取資料。

水敬心2020。youbike 2.0於台灣大學校總區試辦期間營運績效評估與需求分析案。國立臺灣大學。頁25。

黃柏森2022。Youbike 2.0校內第二波增柱。邊緣人 黃柏森。

台灣大學2022。交通問卷分析結果。

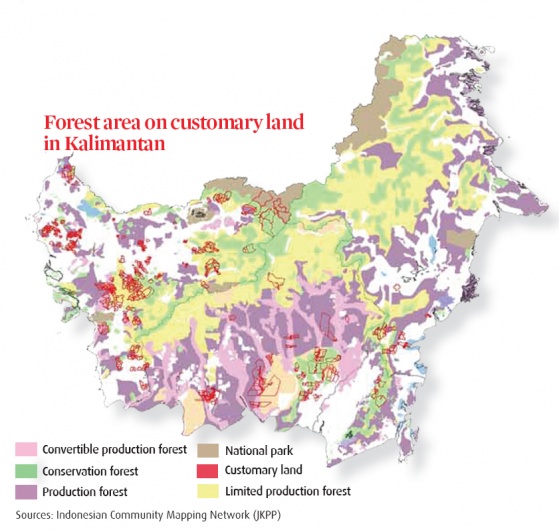

文/李旻、許硯博

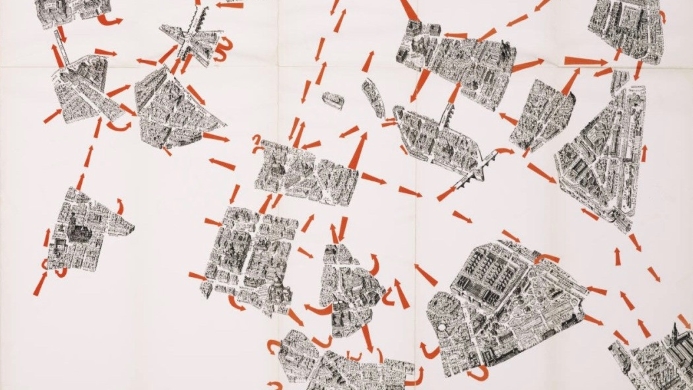

一、對抗性地圖的意義及歷史

「對抗性地圖」(counter mapping),一種對抗當局對於地方權益的忽視,並凸顯地圖成為賦權與表達抗議的媒介力量,這個概念由Nancy Peluso在1995年提出,為了填補印尼被政府忽視的森林區域,當時繪製地圖是為了伐木以及採礦的需要,並沒有將原住民與森林的連結繪製在地圖上。

>>圖1.印尼加里曼丹地區原住民傳統領域(customary land)地圖

二、對抗性地圖的應用—部落地圖

在亞馬遜 抵抗殖民母國所劃分的國界及領土

在中南美洲,殖民母國對於新興國家邊界的劃分是為了控制領土,但這樣的劃分並沒有將民族的差異、民族的歷史緣由納入地圖繪製的考量,因此當地原住民試圖恢復他們祖先對森林的連結與歷史記憶。

>>圖2.Samuel Fritz所繪製的亞馬遜河流域地圖

在加拿大 當地族人爭取權益的重要途徑

加拿大原住民族議會曾經進行的「老鷹計劃」,此計畫的目的是搜尋流入河川、小溪以及湖泊中那些有毒工業廢水的路徑,以便瞭解白人工業發展對原住民部落在環境、社會、經濟和健康上面的影響。

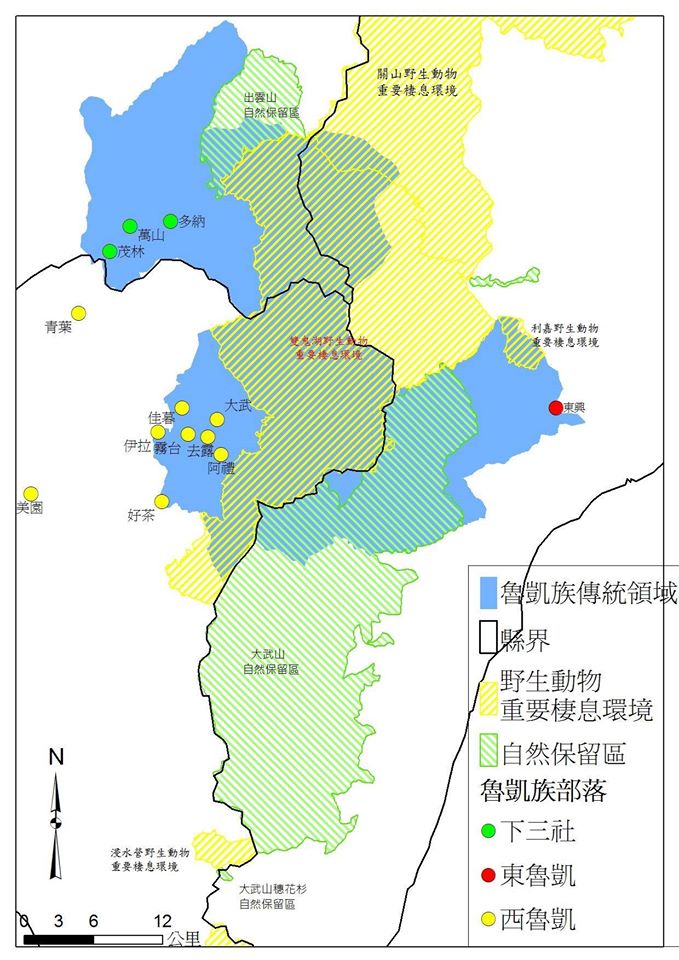

在台灣 探討原住民族的空間性

近代台灣原住民族的部落地圖應始自劉炯錫90年初在台東縣魯馬克部落的田野工作,當時他標註部落周遭環境與資源利用的地點,只是未將這個作法取名部落地圖。另外,汪明輝對鄒族傳統領域的討論,則透過文獻回顧與對耆老的訪談,探究鄒族傳統領域範圍與知識,繼而透過社會運動與民族發展的角度探討原住民族的空間性,也是部落地圖與傳統領域的先驅研究。之後劉炯錫利用地理資訊系統 GIS 的技術以及對耆老的訪談,完成最早的台灣部落地圖。

>>圖3.霧臺鄉公所公告之魯凱族傳統領域地圖

三、對抗性地圖的爭議

富有抵抗意義的地圖,卻有可能是另一個權力地圖的產製。例如傳統的流動式領域邊界概念在套用西方的疆界觀點時有可能簡化並固化了邊界的意義,甚至忽略了邊界的多元族群關係互動與重疊的特有文化脈絡;另外, 參與或協助作圖的外來團體,是否也在地圖產製過程中有意或無意地偷竊並侵犯了原住民族的知識或智慧財產權。對抗性地圖本質上的高度政治性,使其無法逃脫既有的政治環境的影響,更無法立即有效地解決長期以來存在於國家與地方資源衝突和敵對的緊張關係。

四、和對抗性地圖相近的概念

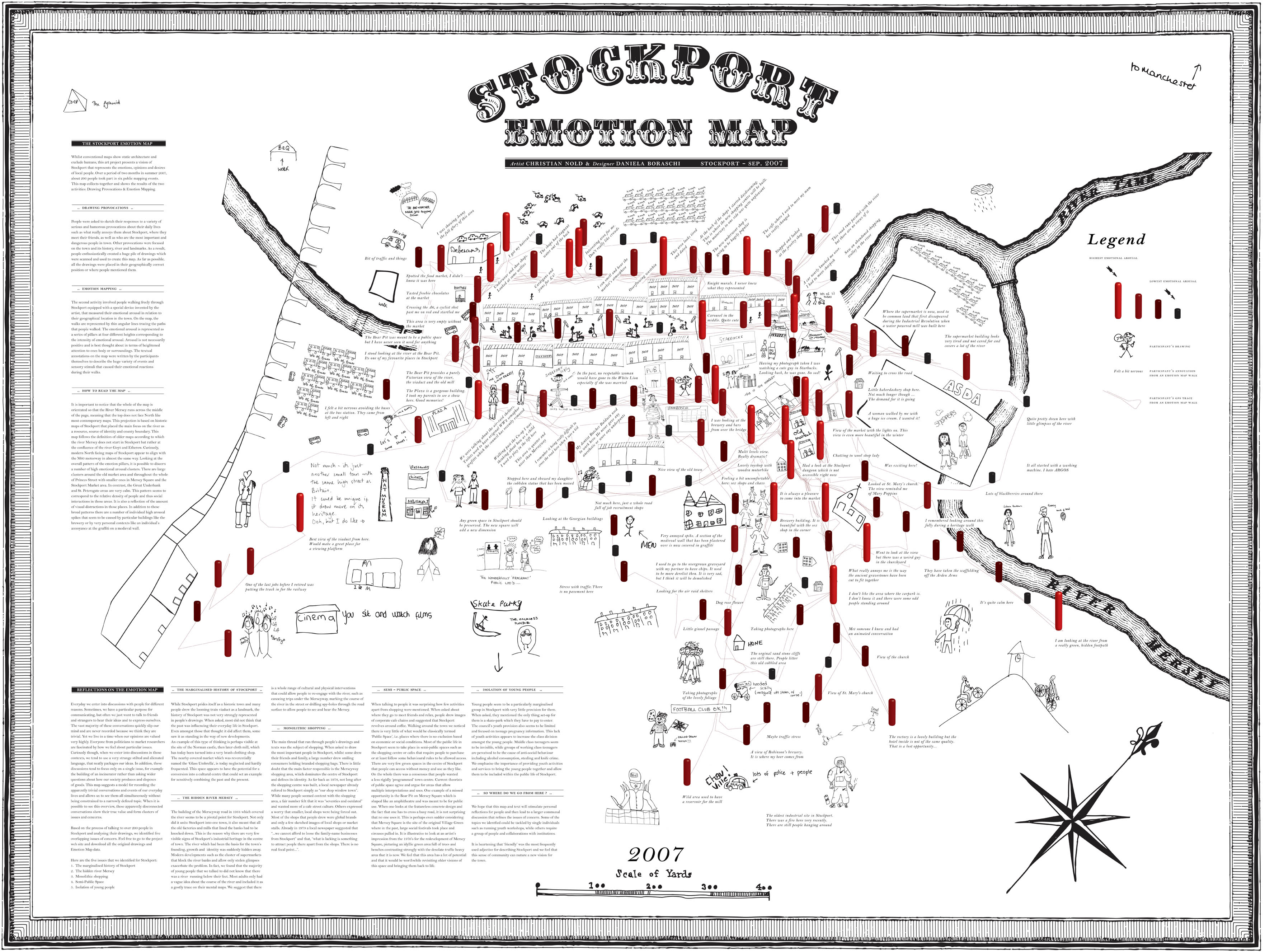

破壞性製圖:以心理地理學為出發,相較於客觀地圖,破壞性製圖著重人對於一地方的感覺,而非客觀上精確的位置。

>>圖4. Christian Nold繪製的情緒地圖

生物區地圖:以生態地景為基礎的地圖,著重在地表生物圈的描繪,例如氣候、棲地、農業等,相較於對抗性地圖,生物區地圖沒有較無抵抗強權的意味,也沒有將歷史元素呈現在地圖上。

五、結論

當地圖的作者就不再是無嗅、無聲、無色、中立理性客觀的隱形存在,而是研究或作品的幕後主導者,也必須在其中表明自己角色定位,其高度個人而建構性的施為,使這些地圖完全不同於傳統地圖製作的疏離作品。它們是全然的認知性、心象的地圖,表現出新的空間意象和關係。

參考資料

1.Earthwords 地景故事(2016年8月24日)地圖製作的施為:臆想、批評與發明(2)。Medium。取自:https://medium.com/@earthwords/選譯-地圖製作的施為-2-b12637983493。

2.台邦.撒沙勒(2017年3月1日)。從地圖到自治 魯凱族傳統領域的實踐願景。自由評論網。取自:https://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1989601。

3.Counter-mapping。Wikipedia。>取自:https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-mapping。

4.Laurence O’Dwyer(2018)Counter-mapping: cartography that lets the powerless speak【Notes and theories science】。The Guardian。取自:https://www.theguardian.com/science/blog/2018/mar/06/counter-mapping-cartography-that-lets-the-powerless-speak。

5.Einat Manoff(2020)。COUNTER-MAPPING RETURN 【Environmental Psychology】New Media Lab。取自:https://newmedialab.cuny.edu/project/counter-mapping-return/。

6.James A. Fraser(2017)。Why Amazonian forest peoples are ‘counter-mapping’ their ancestral lands 【Environment+Energy】。The Conversation。取自:http://theconversation.com/why-amazonian-forest-peoples-are-counter-mapping-their-ancestral-lands-84474。

文/賴奕達、張淯翔

編者試想以捷運站作環域建立地理圍欄,因捷運站周圍人潮較多,可作為 Uber 動態費率的調整範圍;或作為 PWS 災防告警系統針對車站相關事件進行細胞廣播的範圍。

地理圍欄 (Geofencing) 是一種透過定位資訊,以得知一個「座標」是否在人為定義的地理範圍內的技術。

以無人機的管控為例,透過地理圍欄的技術,便可防止無人機進入機場、監獄、核能發電場等飛航管制區。

此外,汽車透過結合地理圍欄的技術,將汽車的所在位置與事先設定的區域做比對後,便可對此做出回應。例如家長便可透過這項技術,以了解子女是否曾前往特定的場所。

在現實生活中,Uber 已廣泛地運用此項技術,以了解使用者是否位於 Uber 在各城市的服務範圍內。Uber 也能透過地理圍欄統計服務範圍內的供需情形,藉此進行車輛調度、動態費率調整[1]以滿足市場需求。

在2019年新型冠狀病毒的防疫工作中,地理圍欄也被用於居家隔離的管控。縣市政府可以藉由被隔離者的手機,透過地理圍籬以了解被隔離者的行蹤,以確保分散隔離的成效。

原始地理圍欄的技術需要透過「地理索引」[2]的方式,在同時考慮經度與緯度的情況下,仰賴演算法逐行進行線性掃描[3],因而需要大量的計算。而 Uber 地理圍欄則直觀地將各個地理圍欄以「城市」別分類,以分層計算(也就是先計算城市範圍、再計算程式內各個地理圍欄的範圍)。透過這種方式,可以將線性回歸的次方數,從10000降到100左右,大大降低計算的工作量。

此外,無人機大廠DJI (大疆) 也透過領結分區[4]的方式,更細緻地依照各個機場的危險程度,劃分管制區的範圍與高度,並自動套用在全球各地的機場上。

由於地理圍欄的應用大多需要龐大的電腦運算,故改進演算法將會是未來發展中最關鍵的課題,例如 Uber 已運用了新世代的程式語言 "Go" 節省運算資源。由此例可見,地理學除了人與環境的理論探討外,地理資訊科學 (GIScience) 的新技術,也能幫助人們在其他領域,運用空間的思維,做出最佳的決策。臺大地理系提供了由地圖學、地理資訊系統、遙測學、空間分析……等地理資訊科學的專業養成,而這些專業則更能延伸至國土監測、環境資源、都市與區域發展等領域,提供資料蒐集、紀錄、分析、決策絕佳的工具。

[1] 動態費率 (dynamic pricing) 源自於經濟學上的供需法則。在尖峰時段,由於需求量(乘客數量)增加,Uber 可以將費率調漲以獲得更多收入,並藉由以價制量達到經濟效率;在離峰時段,由於需求量較少,Uber 調降費率則能吸引更多乘客搭乘。相較於固定費率,動態費率能更即時反映市場需求,解決特定時段供給量與需求量不均的問題。

[2] 簡單來說,地理索引 (geo index) 便是將資料以空間的形式(如經緯度)儲存的資料庫。

[3] 線性掃描 (linear scan),又名光線投射演算法 (ray casting algorithm),即透過向多邊形投射「光線」,以檢視線與多邊形相交的部分的演算法。

陳曉莉(2019 年 2 月 18 日)。大疆發表全新地理圍欄系統,以避免無人機闖入機場。iThome。檢自:https://www.ithome.com.tw/news/128796

蔡慧貞( 2020年02月08日)。【內幕】手機基地台「神還原」移動地圖 鑽石公主號旅客足跡全都露。上報。檢自:https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=80876

Bear(2019 年 8 月 30 日)。Skoda推出地理圍欄功能 幫助父母監控小孩。CarStuff人車事。檢自:https://www.carstuff.com.tw/car-news/item/29746-skoda.html

DJI (2018). DJI Refines Geofencing To Enhance Airport Safety, Clarify Restrictions . Retrieved from https://www.dji.com/newsroom/news/dji-refines-geofencing-to-enhance-airport-safety-clarify-restrictions

Frank Wolfe (2018). Illegal Drone Use Grounds Gatwick Air Traffic Ahead of Christmas. Avionics International. Retrieved from https://www.aviationtoday.com/2018/12/20/gatwick-drone/

Kai Wei (2016). How We Built Uber Engineering’s Highest Query per Second Service Using Go. Retrieved from https://eng.uber.com/go-geofence/

Wikipedia (2020). Point in polygon. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon#Ray_casting_algorithm

文/陳盈璇、張耀仁

一、人類世的起源與爭議

這幾年,各個學科有一個共同的熱門關鍵詞—「人類世」。人類世一詞起源於一場2000年由庫埃納瓦卡(Cuernavaca)在墨西哥舉辦的會議,會議的參與者包含了研究地球海洋、陸地表面以及大氣等領域的專家。正當一組科學家陳述著他們的研究成果時,五年前因研究臭氧破壞而得到諾貝爾奬的荷蘭大氣化學家Paul Crutzen顯得坐立不安,科學家們的研究圍繞在全新世——11700年前起的世代上;在科學家提到多次全新世後,Crutzen打斷眾人,突發奇想的提出「人類世」以強調人類對環境造成的巨大影響及破壞,而其帶來的改變是多方面的、跨領域的,在學者之間的衝突可以看見,「人類世」一詞的出現也意味著人類對於歷史的思考角度改變了。

會議後,Paul Crutzen和美國生物學家Eugene Stoermer出一篇文章論述人類已是現代地球改變的驅動力,2008年起,相關的討論開始增加,2016年達到巔峰,然而,提出這個詞彙之初引發了地質學者的不滿,因為在地質學中,年代的劃分必須要有清楚的岩石證據,「世」(epoch)和「代」(era)的認定也有嚴格的定義;一旦宣告新的「人類世」,就表示科學家認定人類正在改變地球。

其實,與人類世類似的想法在19世紀和20世紀初期便曾出現,當時有幾個學者都曾提出「靈生代」這樣的名詞,但地質學家不予重視,甚至尖酸批評,因為與其他年代的地質變動相比,人類的存在、造成的現象與改變顯得微不足道且轉瞬即逝;這亦牽涉到了地層年代的認知——承認人類世,便代表人類留下的印記能可以成為化石、在地層中留下印記,並讓數千萬年乃至數億年後的地質學家能夠立即辨認。而定義人類世也勢必需要修訂國際年代地層表(International Chronostratigraphic Chart),並受國際地層委員會(International Commission on Stratigraphy,ICS)所監管,將是一段漫長的過程。

>>圖1.人類活動在地表留下的痕跡(圖片來源:英國衛報)

二、人類世的認定與影響

2006年倫敦地質學會(Geological Society of London)召開的一場會議中,地質學家Jan Zalasiewicz呼籲大家該是時候嚴肅看待這個概念了。2008年,ICS的秘書長找上Zalasiewicz,希望他組成一支小隊研究這個課題。若認定人類世存在,將有機會向ICS提出書面提議,為地球歷史開啟新的篇章,不過同時,也會面臨其他科學家的質疑,認為這是「需有科學之表,實為政治及誇張宣傳之實」的舉動。

雖然對人類世的認定仍沒有共識,無法否認的是,各領域學科對人類世的討論已越來越熱烈,我們甚至可在各種戲劇、歌曲、詩歌中發現對此的討論;此外,人類世的觀念也讓各個人文社會學科從以人類為中心的書寫傳統轉向以地球為中心的分析書寫,人不再位於書寫中心,也與其他生物「平起平坐」,影響不容忽視。

三、人類世的證據

(一)陸域與海域的地質證據

礦物是組成岩石的基本物質,自二次世界大戰後,人類已製造出超過五億公噸的鋁,掩埋的鋁逐漸成為現代沉積物的一部分。此外,人類合成出的許多化合物如工具、筆尖圓珠的碳化鎢等等也大量增加礦物種類。還有特殊的「似礦物」(mineraloid),例如玻璃和塑膠,這些物質容易留在地底很久,有難以被分解的特性。更不用提人造岩石—混凝土、人造磚頭等等,這些都將成為人類世的特徵岩石。

除了在地表留下痕跡,人類對海洋地質的影響也十分顯著。很多海洋生物都會吞食塑膠,等動物死去後,多數塑膠就會留在海底的泥土裡,成為化石;還有更普遍、顆粒更小的的微型塑膠(microplastic),例如合成衣物脫落的纖維,即使在深層海底也找的到。

(二)不同時期的地質證據

人類農耕的起點可追溯到約一萬年前,20世紀初,氮肥料開始被大量採用,自磷礦製造出的磷肥也嚴重影響空氣、水及土壤,留下明顯的化學印記;肥料流入湖泊、海洋,不僅造成汙染,也嚴重影響生態環境,如肥料造成的就會產生「死亡海域」每年擴增數十萬平方公里,這些慘況將在地層留下證據。

工業時期開始,大量燃燒造成的微小顆粒覆蓋在地表,因燃燒化石燃料而產生的碳碳也富含較輕的同位素碳12(12C),容易被動植物吸收,待植物死後,也將成為人類世永久的印記。

不可不提的還有核武戰爭遺留的痕跡。自1945年到1990年代末,許多國家試爆了核彈,放射性顆粒飄進土壤、極冰和海底沉積物中,動植物再吸收進體內。這種放射性地層也將留存,成為人類世荒唐的印記之一。

>>圖2.

四、人類世的起點

雖然人類世此一概念已如正是定義的世紀那樣為人所知、被大量討論,但若要定義人類世的存在,便會面臨下一個問題:該以甚麼時候當作人類世的起點?關於這個問題的答案從數千年前到遙遠的未來都有;

目前認為最適當的交界應當劃在20世紀中葉,那是人口、能源消耗和工業化都大幅度且迅速增加的時期。

五、人類世?資本世?

由Zalasiewicz領導的研究團隊有來自不同領域的專家,為了用嚴謹全面的角度研究人類世,他們首先關注的是大氣。在全新世時期,空氣中的二氧化碳濃度平均在260ppm至280ppm之間,不過,自從2005年二氧化碳濃度達到379ppm的水平後,數據便持續攀升,幾年後更一度飆升至405ppm。根據推算,上一次空氣中二氧化碳飆至如此高的水平是在300萬年前的上新世時期;值得注意的是,增加二氧化碳排放量的主因是西方國家在資本積累過程中大量燃燒化石燃料,因此也有人也建議稱「資本世(Capitalocene)」這個名稱可能會比「人類世」更加恰當。

>>圖3. 肯亞首都奈洛比的垃圾場(圖片來源:Edward Burtynsky)

雖然對於人類世的定義及認知還沒有統一的共識,但我們不可忽視人類造成的衝擊從各方面改變地球,許多趨勢也正加速發展,很多現象例如物種滅絕、氣候變遷和海平面上升等等更是剛開始。雖然有人類學者認為明確訂出起點並無必要,但無法否認的是,在各學界的學者爭奪人類世話語權的過程中,關於人類世的討論實為高度政治化的學科實踐。

延伸思考

1.關於人類世的討論總不脫人類對環境造成的影響及毀滅,接著連結到人類毀滅等悲觀的想法,但學者提醒我們也不可忽視人作為對環境的施為者,同時具有正反意義的能動性

2.學科形成的過程不只牽涉了科學事實,更與各個學者的喜好,甚至企圖心與控制欲息息相關

「人類世出現以來就具備兩個身分,一個是科學的,另外的是道德政治的。在科學上,包含了量度的爭議和證據的問題;道德政治上,便是環境倫理的提醒。—印度歷史學家Charkrabarty」

參考資料:

1.歷史學柑仔店。吳易叡(2018)。人類世:跨學科的愛恨情仇。檢自:https://kam-a-tiam.typepad.com/blog/2018/06/%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E4%B8%96%E8%B7%A8%E5%AD%B8%E7%A7%91%E7%9A%84%E6%84%9B%E6%81%A8%E6%83%85%E4%BB%87.html

2.科學人雜誌。Jan Zalasiewicz(2016)。人類世 形成中的地質年代。檢自:https://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=3208

3.下客邦(2019)。地球真的進入「人類世」時期了嗎?有人認為「資本世」可能會比「人類世」更洽當?。資料來源:The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history? 檢自:https://www.techbang.com/posts/71471-has-the-earth-really-entered-the-anthropocene-period

4.Medium 。湯嘉誠(2019)。Jason W. Moore訪台紀錄:人類世或資本世?https://medium.com/@tgc0927/%E5%82%91%E6%A3%AE-%E6%91%A9%E7%88%BE-jason-w-moore-%E8%A8%AA%E5%8F%B0%E8%A8%98%E9%8C%84-%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E4%B8%96%E6%88%96%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%96-6b9afe8336fd

5.鏡週刊。黃宗潔(2018)。【黃宗潔書評】債的記憶──《廉價的真相:看穿資本主義生態邏輯的七樣事物》債的記憶。

檢自:https://tw.news.yahoo.com/%E9%BB%83%E5%AE%97%E6%BD%94%E6%9B%B8%E8%A9%95-%E5%82%B5%E7%9A%84%E8%A8%98%E6%86%B6-%E5%BB%89%E5%83%B9%E7%9A%84%E7%9C%9F%E7%9B%B8-%E7%9C%8B%E7%A9%BF%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E7%94%9F%E6%85%8B%E9%82%8F%E8%BC%AF%E7%9A%84%E4%B8%83%E6%A8%A3%E4%BA%8B%E7%89%A9-023006125.html

6.芭樂人類學。謝一誼(2018)。多物種民族誌與資本的五十道陰影。檢自:https://guavanthropology.tw/article/6659

文/倪楷恩、鄭翰

一、核心概念

LBS (Location-based service) 基於位置的服務:此概念為行動終端裝置(智慧型裝置)和網路的配合,行動業者透過無線電通訊網路或外部定位方式(如GPS)取得行動終端用戶的位置訊息(地理坐標)並在GIS(地理資訊系統)的協助下主動提供用戶可能所需的資訊,但因為其波段無法穿透建築,所以造成室內定位的不穩定性。

二、室外vs.室內定位

|

|

精確度需求 |

覆蓋範圍 |

影響因素 |

|

室外 |

低 (10m) |

有基礎建設支撐,極大 |

天氣和位置影響較大 |

|

室內 |

高(1-0.5m) |

需探討在多大的範圍內能提供滿足精度的覆蓋 |

場域內動態性強,商場設置與隔斷經常變化 |

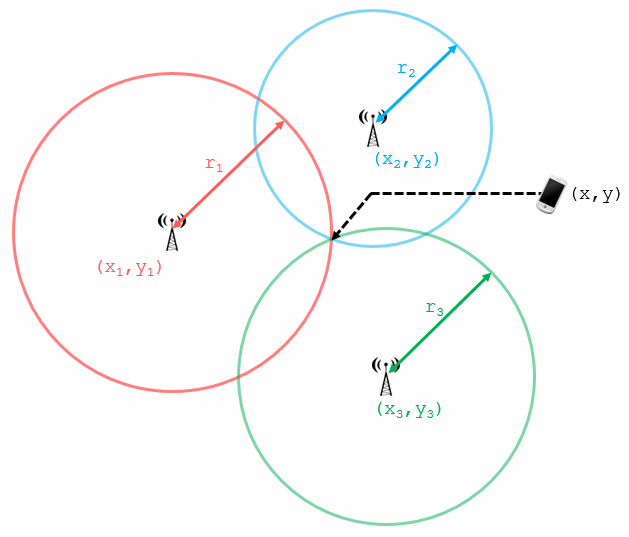

目前具有藍牙無線射頻技術、Wifi、紅外線、RFID、ZigBee、UWB、超聲波等室內定位技術,其中最具發展力的技術為藍芽和Wifi。首先,藍芽定位方式是透過在室內部署多個感測器(Beacon)的方式,此行為可建構室內定位系統(Indoor Position System),透過感知不同傳輸距離下不同的訊號衰減程度來大致計算距離,接著透過訊號傳輸推算位置,並輔以三角定位演算法提高室內定位的精準性。

>>圖1.三角定位示意圖(圖片來源:https://www.101computing.net/)

優勢為設備體積小、短距離、低功耗,容易集成在手機等移動設備中;缺點則是此方式不受視距的影響,但對於複雜的空間環境,藍牙系統的穩定性稍差,受噪聲信號干擾大,且藍牙器件和設備的價格比較昂貴。

>>圖2.藍芽定位(圖片來源:http://www.ibeacon.com/)

而Wifi定位方式則為通過移動設備和三個無線網絡接入點的無線信號強度,通過差分算法,來比較精準地對人和車輛的進行三角定位,優勢為總精度較高,硬體成本低,傳輸速率高;可應用於實現複雜的大範圍定位、監測和追蹤任務;缺點為傳輸距離較短,功耗較高。

四、用途

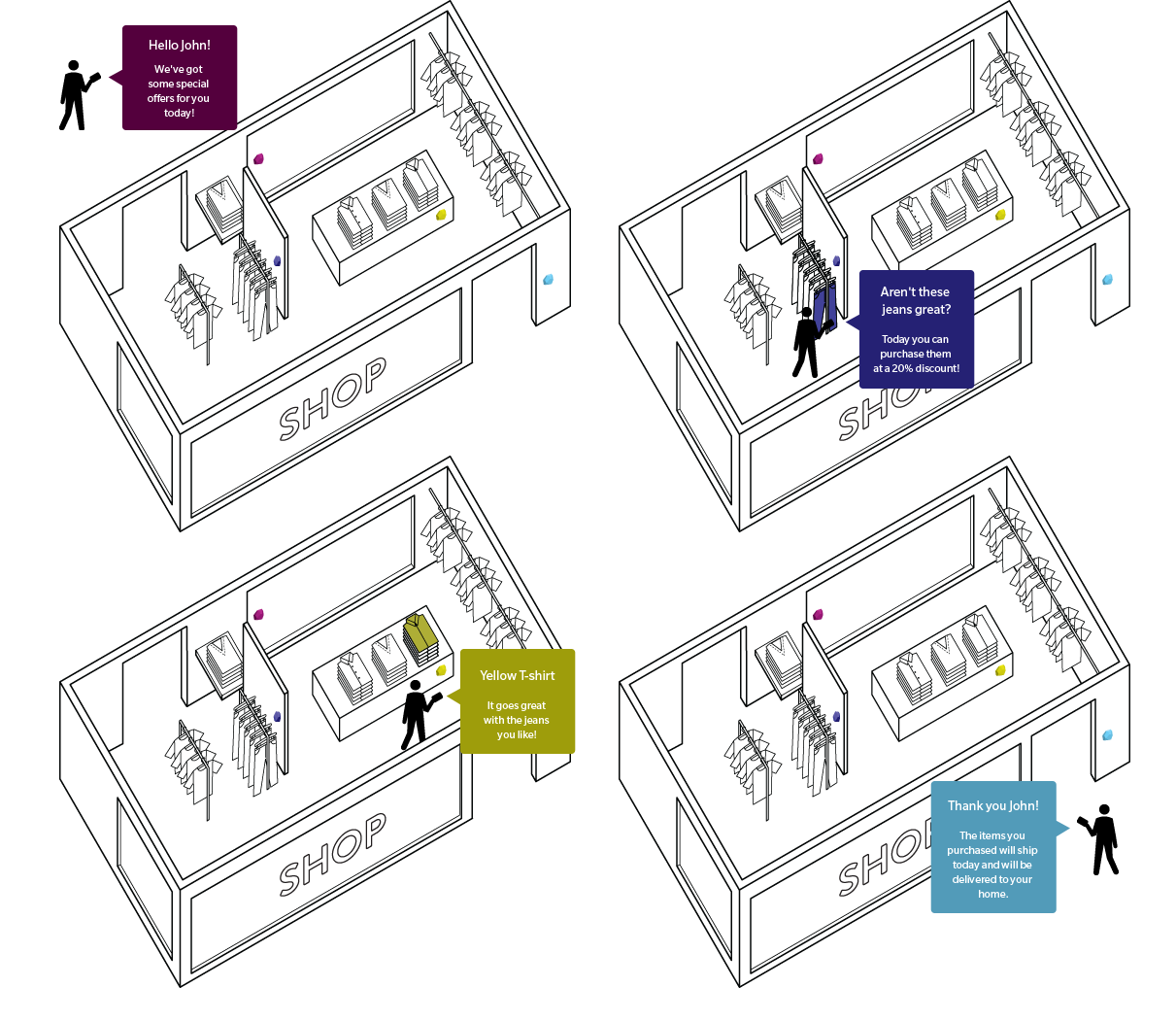

場域:商場或車站商圈

以賣場或政府端來說,他們可透過定位及追蹤顧客及旅客的即時位置來提供適當的服務,例如當靠近某個銷售區時便能自動透過行動載具提供優惠資訊或是相關提示;倘若是大型室內車站商圈的話,旅客便能透過室內定位來獲得自己的位置或是取得前往某地的路徑,減少人員引導的需求。

>>圖3.商場內部室內導航APP(圖片來源:https://www.emaze.com/)

場域:工廠

可定位人員,物料,設備,儀器,車輛的位置,以方便做各方面的應用,如人員物體的追蹤,智慧型機器人的運用等,也可對危險區域的進出做監控。

五、實例

台北車站室內導航「台北車站通」APP:此APP提供各式設施(售、驗票口,出入口,洗手間等)的快速導航,並結合各式轉乘其他交通工具的時刻表和即時資訊,而台北車站在身為交通樞紐的同時也是一個巨型商圈,所以另有商家導引的功能來輔助時間緊迫的旅客,這些功能皆是透過室內定位來提供客戶服務的應用,使往後的旅客能更方便的行走於台北車站。

>>圖4. 「台北車站通」APP操作介面

六、展望

室內定位已經在在消費端和工業端有初步發展的輪廓了,若是能結合5G網路和互聯網,便可達成最進步的階段:生活端的運用,此技術可即時更新生活周遭各式智慧物品及人員的動態,並進行優化及整合,使人類能輕鬆掌握各式資訊並對目標給予反饋,達成智慧大樓,智慧生活等層面的未來生活。

註解

[1]三角定位是利用2台或者2台以上的探測器在不同位置探測目標方位,然後運用三角幾何原理確定目標的位置和距離的探測方法,常應用在全球衛星定位技術。還有就是UWB( ultrawideband,超寬帶)

參考資料

羅文漢(2014年04月16號)。室內定位應用邁向精準,行動服務如影隨形。iThome。檢自:https://www.ithome.com.tw/tech/86648?fbclid=IwAR1KYrpvzdikhDP_CuQivSC6Gxh-yB9Gy-Nv07V8Fz_U_FXFQiF83UgWpio

黃建豪(2018年03月16號)。北市府推北車室內導航APP 擬月底上線。自由時報。檢自:https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2367522?fbclid=IwAR1hPRSm-Ceokan0Lb6ki6Al4kk0Yio7-BMgTHHMfHXwl7hq6qoyoEvyiKo

蕭佑和(2018年05月02號)。群雄並起,室內定位技術大比拼。大和有話說。https://dahetalk.com/2018/05/02/%E7%BE%A4%E9%9B%84%E4%B8%A6%E8%B5%B7%EF%BC%8C%E5%AE%A4%E5%85%A7%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%A4%A7%E6%AF%94%E6%8B%BC%EF%BD%9C%E5%A4%A7%E5%92%8C%E6%9C%89%E8%A9%B1%E8%AA%AA/?fbclid=IwAR0FTVsJUwYQ7iOrl9vy_6ym7ptCgOD6PUuaY6qIAInNVXyn8VhREyNxv_A

Benovo(2018年06月17號)。物聯網【定位技術】超級完全大解析。痞客邦。檢自:https://benevo.pixnet.net/blog/post/66881109-%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2%E3%80%90%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%80%91%E8%B6%85%E7%B4%9A%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%A4%A7%E8%A7%A3%E6%9E%90%EF%BC%81

文/王芊瑜

對於台南海岸,你會有什麼樣的想像呢?鹹鹹的海風、紅樹林、一望無際的海岸,配合觀光政策成了一個舒適的環境供遊客們遊憩,但數十年來,這塊土地卻因為嚴重被汙染而有著不光鮮的過去。

一、背景介紹

台灣中石化安順廠污染案,又名為台鹼安順廠污染案,發生於臺南市安南區顯宮里、鹿耳里兩個靠海的村落。位於台南科技工業園區左側,鄰近台南市安南區顯草街二段(二等九號道路),距鹿耳門溪南側約一公里處,位處台江國家公園規劃範圍內。

圖1:安順廠之相關地理位置

這座廠房並非一開始就屬中石化管理,其前身可回溯至1942年,日本鐘淵曹達株式會社強徵私有地,成立工廠生產燒鹼、鹽酸和液氯等高汙染工業原料,並協助日方海軍在戰時製造毒氣。二戰後,國民政府接受日本企業,並將其更名為台灣鹼業公司安順廠,於1960年代開始以原有設備,生產五氯酚。

1982年,經濟部下令裁撤台灣鹼業公司,安順廠關廠,與中國石油化學工業開發股份有限公司(簡稱台灣中石化)合併,該廠名改為「中石化安順廠」,關廠後封存了近5000噸五氯酚於廠區內。

直到1982閉廠前,皆未發現生產過程會產生大量汞和戴奧辛等毒物,直到1999年。社區大學研究員黃煥彰先生追蹤此案,證實廠區內貯水池裡的吳郭魚戴奧辛嚴重超標,2002年前後,由環保署採樣結果確定此事件之汙染狀況與實際影響範圍。

二、後續影響

由於廠區的海水儲水池是附近漁民長期捕魚的地方,居民並不知道廠區周圍之土壤底泥早已受到汞、五氯酚、與戴奧辛等有毒物質的重度污染,導致居民繼續吃了廿餘年的毒魚,造成多人罹癌。[

因廠區內之海水儲水池作為附近居民捕魚之處,其土壤早已受到汞、五氯酚、戴奧辛等有毒物質汙染,居民也因此誤食多年毒魚,事件造成附近居民體內戴奧辛含量嚴重超標,導致癌症等疾病。

三、後續追蹤

1.法律面:賠償、責任歸屬、訴訟程序耗時過久(受害者相繼凋零)

訴訟之路的始末:

本案在2002年確定有汙染實情後,隨即開始進行大規模的調查與採樣分析,於2005年,行政院遭到監察院糾正後,行政院以人道關懷的理由,針對本案補償居民13億,而此人道關懷補助金,將在2024年到期,且與居民的醫療費比起,這樣的補助金仍有不足。

2008年,居民委託律師希望政府能夠國賠,當地超過300位居民主張因此罹患癌症等多項疾病,一審判決中石化與經濟部應連帶國賠1.6億餘元,這是國內首件戴奧辛汙染國賠紀錄,二審雖加碼判賠到1.9億餘元,但免除經濟部國賠責任,全案上訴最高法院,判中石化需賠400多人共1.8億餘元確定,經濟部免賠確定。

等不到的正義:

從2008年開始的國家賠償訴訟官司,耗時10年,於2018年將本案送入最高法院,第一波的訴訟才正式告一段落,但由於訴訟耗時過長,加上長年受到汙染物影響健康狀況,多位長者在未能夠等到訴訟結果確定前已凋零。

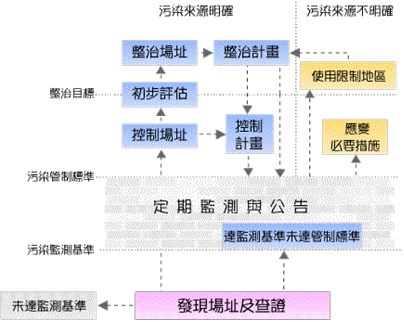

2.汙染整治

圖2:環境局汙染整治

台南市政府環境保護局針對原廠址推動數項工作項目以協助汙染整治,首先針對場址附近環境、生物體長期監測及風險評估,並辦理場址管制區、停養區與暫存區巡守管制維護工作,監督及查核中石化場址污染整治工程,辦理整治工程執行期間各項環境品質監測;而針對當地民眾,不定期辦理宣導說明會,且適時公佈污染調查數據。

四、環境議題

1.其他相關案例整理

除了上述所提的中石化汙染案件,在過去,台灣為了趕上世界的工業化速度,也有大量設置工廠進行工業的開發,其中也因為污染物處理不當造成了許多人的健康與生命的犧牲。以下就數例相關案件簡略表格分析(依年代排序):

|

事件 |

時間 |

發生地 |

汙染物 |

相關單位應對 |

|

烏腳病事件 |

1950年代末期 |

八掌溪下游南北兩岸 |

地下水砷含量過高 |

|

|

RCA事件 |

1970年至1992年間 |

含氯有機化合物 |

土壤及地下水整治、RCA等四家公司須賠償新台幣7億1840萬 |

|

|

鎘米事件 |

1982年 |

鎘金屬污染稻田 |

休耕補助 |

|

|

綠牡蠣事件 |

1986年 |

賠償了8億元以上,以補貼農民 |

||

|

林園事件 |

1988 |

高雄市林園區 |

中油林園廠油管破裂漏油汙染魚塭 |

癌症補助金與死亡補助金 |

|

台塑仁武廠汙染事件 |

2009 |

進行汙染整治 |

||

|

日月光廢水汙染事件 |

2013 |

高雄市後勁溪 |

排放未處理廢水至後勁溪 |

罰鍰 |

2.環境正義

再進行了多年的工業開發之後,台灣整體的GDP確實比起工業化前攀升不少,但由前述事件可知,這樣的發展卻是因為犧牲了部分居民的健康所換得的,甚至可視為一種資本家與強勢團體對於弱勢族群的環境殖民行徑。

環境正義的觀念出現於二十世紀末,其定義為:「在制訂、實施、執行環境法律、規章與政策時,確保人人享受公正的待遇並且能夠有意義地參與,而不分種族、膚色、原國籍或收入水平。」

台灣大約於1980後,因社會對於環境意識逐漸萌芽,加上日益頻繁的公害自力救濟事件,加上媒體的多元聲音出現,使民眾普遍認知到環境破壞的事實。在一些環境運動提倡者們努力之下,社會大眾將對於現實環境的不滿,化作要求改革的力量,蔚成一股環保運動的風潮。

而台灣第一個民間反公害團體出現於1984年,由台中縣大里鄉的鄉民們所組成的台中縣公害防治協會,因反對三晃農藥廠所造成的污染,以闖入工廠的直接抗議行動,揭開了台灣地方住民反公害自力救濟運動的序幕。

環境運動的發展與政府的態度有著密切的關連,解嚴對於環境運動的發展可說是一個很大的分界點,能夠接納更多不同的聲音,各類型的組織也能夠匯聚成為更大的一股力量,為未來的環境議題付出更大的心力。

參考資料

1.莊漢昌(2010)。中石化安順廠污染案求償總金額1億343萬創紀錄.。Nownews今日新聞網

2.黃煥彰(2013).。失落的記憶~台鹼安順廠。高雄市教育局。

3.朱淑娟(2018)。朱淑娟專欄:經濟部要對造成中石化安順廠汙染道歉。風傳媒。

4.臺灣高等法院臺南分院(2017)。臺灣高等法院臺南分院有關105年度重上國字第1號侵權行為損害賠償等事件之新聞稿。

文/黃筆笙

一、前言

傳統上生態學的研究取徑包含以生物族群為主的族群典範(Population Paradigm)以及生態系統為主的生態系典範(Ecosystem Paradigm),研究生態學的自然地理學者對於上述兩種取徑也有所著墨。然而除了傳統的生態取徑,地理學者更將空間與社會面的因素納入生態研究中,認為生態環境與人類社會彼此息息相關且密不可分。從大西洋西岸及加勒比海地區的獅子魚入侵問題便可窺知一二。

二、獅子魚簡介

圖1:入侵至加勒比海的獅子魚族群(資料來源:ETtoday寵物雲,2015)

獅子魚是蓑鮋屬(Pterois)魚類的別名,以身上具有橘白色條紋及有毒的魚鰭而聞名,原本是印度洋及太平洋熱帶海域的原生種魚類,然而自1980年代美國東岸及2012年地中海東側海域發現零星個體後,目前已成功在加勒比海、大西洋西側海域以及地中海東側海域建立穩定的族群,成為當地的強勢侵略物種(Britannica,2022;Phillips & Kotrschal,2021)。

與藉由蘇伊士運河擴散至地中海的族群不同,由於巴拿馬運河水面的高低落差與低鹽度河水,熱帶太平洋的獅子魚族群無法透過橫跨運河的方式擴散至加勒比海。因此大西洋西側的獅子魚族群來源有兩種推測可能,其一是透過人為棄養的方式出現在美國東岸,其二則是因1992年颶風安德魯(Hurricane Andrew)的影響而自飼養環境逃脫(Britannica,2022)。適應當地環境的獅子魚族群由於缺乏自然天敵、強大的生育能力以及快速的成長率,迅速地在美國東海岸擴張族群的勢力範圍,並逐漸往墨西哥灣與加勒比海方向移動(Chen,2011)。Albins和Hixon(2008)的研究指出在巴拿馬的珊瑚礁區域,獅子魚的獵食行為造成當地將近79%的原生種魚類數量顯著減少,對當地的珊瑚礁生態系造成難以回復的破壞。

有鑑於獅子魚族群所帶來的各種危害,當地政府與各利益關係人皆採取行動以試圖減少獅子魚的族群數,本文將透過社會—生態系統理論(Social-ecological System Theory)架構來系統性的分析入侵種防治措施對於社會及生態層面所帶來的影響。

三、社會生態系統架構

與社會—生態系統架構相近的概念是生態系服務(Ecosystem Service),生態系服務指的是「人類從生態系統獲得的效益(benefit)」(吳孟珊,2014)。當生態系中的某一功能喪失時,藉由以人類現有技術來衡量取代該生態系功能時所需付出的實質或抽象代價,便可約略估計該生態系服務的價值。然而生態系服務過於強調生態系為人類社會單方面帶來的影響,卻忽視人類社會活動為生態系帶來正面或負面的效果。因此強調人類社會與生態系統間互動作用的社會—生態系統架構便應運而生。

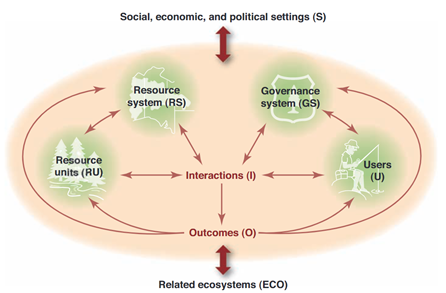

圖2:社會—生態系統架構(資料來源:Ostrom,2009)

社會—生態系統架構透過使用者(Users)、治理系統(Governance system)、資源系統(Resource system)及資源單位(Resource units)等四個子系統之間的交互作用,來分析社會政經環境與對應生態系統間彼此交織的複雜網絡(Ostrom,2009)。Shackleton et. al.(2018)曾針對入侵物種造成的環境變遷進行不同社會政經環境及對應生態系統的相關研究,並因此提出對應的防治策略。而針對大西洋西岸獅子魚族群社會—生態系統架構的相關研究則相對少見。因此藉由運用社會—生態系統架構能更進一步了解目前獅子魚族群對於現有社會政經環境及對應生態系統所造成的影響。

四、結果與討論

從社會—生態系統架構來看,目前加勒比海及大西洋西岸當地社會生態環境主要的使用者為當地漁民、觀光業者、潛水業者及遊客等,治理系統是巴哈馬、多米尼加共和國、牙買加、聖盧西亞和特立尼達及多巴哥等地的政府組織及非政府倡議機構,資源系統是具有本土海洋物種及外來種獅子魚的珊瑚礁區域,而資源單位則是本土海洋物種及外來種獅子魚。以系統分析的角度來看,治理系統制定《緩解加勒比海島嶼入侵物種的威脅》(IAS)的區域倡議行動(MTIASIC),促使當地使用者在珊瑚礁區域進行捕捉獅子魚的行動,對資源單位的影響除了有助於減少當地珊瑚礁海域獅子魚的族群數外,還有助於提升本土海洋物種的族群數量,除此之外還提升珊瑚礁區域資源系統的多樣性與韌性,更能藉由行動者的活動來促進觀光旅遊業及漁業的發展(礁石復原力網絡)。

然而社會—生態系統架構有一個特點,就是該系統具有一定程度的韌性(Resilience),使得社會—生態系統間的交互作用對於一定程度的外在變化有較高的容忍力,且當系統改變後仍能找到新的平衡模式。以獅子魚的移除政策來說,雖然在短時間內成功的將淺海區域的獅子魚族群數量將低,然而當獅子魚族群適應人類的捕捉行為之後,便透過改變活動時間避開人類活動、躲藏在珊瑚礁石縫隙以及下潛至一般潛水活動無法到達的深度來避免被人類捕捉,甚至還發現在深水處的獅子魚體型比淺水處族群的還要大(Côté et. al.,2014)。可知人類捕捉行為與獅子魚的適應行動彼此形成了一個負回饋的機制,不變的捕捉方式其成效將會日益降低,因此未來必須透過隨時調整捕捉策略的方式,才有機會能夠將獅子魚族群數降低乃至於清除。

五、結論

自然地理學者在研究生態議題時,除了考量自然環境因素外,更會將人與社會面的因素納入研究架構中,因為人與環境彼此是相互影響且密不可分的。透過社會—生態系統架構,我們了解到移除獅子魚不單單只是個將原本的生態環境復原的企圖,更能透過政策的執行及使用者的投入連帶影響當地的社會環境,使得整個社會—生態系統變成一個彼此影響且具有韌性的動態系統。然而具有韌性這件事也連帶使得移除入侵種的行動變得困難,因此唯有透過隨時調整制定有效的政策,並與使用者們積極配合,未來才有機會能夠將入侵大西洋西側海岸及加勒比海地區的獅子魚族群全部移除,還給當地原生物種一個宜居的環境。

參考資料

1.吳孟珊(2014)。生態系服務的定義與特性。林業研究專訊,21 (5)。

2.礁石復原力網絡。加勒比海的獅子魚入侵 - 減輕加勒比海島內外來入侵物種的威脅(MTIASIC)。取自https://reefresilience.org/zh-TW/lionfish-invasion-in-the-caribbean/

3.Noenteron Chen(2011)。親愛的 我把它變成外來種囉。PanSci 泛科學。取自https://pansci.asia/archives/9458

4.Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2022). lionfish. Encyclopedia Britannica. from https://www.britannica.com/animal/lionfish

5.Isabelle M. Côté, Emily S. Darling, Luis Malpica-Cruz, Nicola S. Smith, Stephanie J. Green, et. al. (2014). What Doesn't Kill You Makes You Wary? Effect of Repeated Culling on the Behaviour of an Invasive Predator. Plos one, 9 (4).

6.Elinor Ostrom (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, 325 (5939), 419-422.

7.Mark A. Albins and Mark A. Hixon (2008). Invasive Indo-Pacific lionfish Pterois volitansreduce recruitment of Atlantic coral-reef fishes. Marine Ecology Progress Series, 367, 233-238.

8.Elizabeth W. Phillips and Alexander Kotrschal (2021). Where are they now? Tracking the Mediterranean lionfish invasion via local dive centers. Journal of Environmental Management, 298(113354)

9.Ross T. Shackleton, Reinette Biggsc, David M. Richardson, Brendon M.H. Larson. (2018). Social-ecological drivers and impacts of invasion-related regime shifts: consequences for ecosystem services and human wellbeing. Environmental Science & Policy, 89, 300-314.